Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

23. April 2024Jedes fünfte Kind ist arm

23. April 2024Wie es wirklich war

12. April 2024Brüsseler Imperialisten

12. April 2024Götter unter Menschen

27. März 2024Demokratie wird überschätzt

19. März 2024Lob des Streits

05. März 2024Tugend-Terror

05. März 2024Knöpft das Geld den Reichen ab?

27. Februar 2024Freie Seeufer für alle

27. Februar 2024Ein Lob der Witwe

15. Februar 2024

Ein Ständchen für die Boomer

Der geburtenstärkste Jahrgang wird jetzt 60

Irgendwann haben die Boomer ihr Baby verloren. Sie heißen jetzt nicht mehr Babyboomer, sondern nur noch Boomer. Das ist ihnen nicht gut bekommen. Boomer sind, seit sie keine Babyboomer mehr sind, vor allem alt: Als Alte haben sie Ansprüche, wollen ihre Rentnerleben auf Kosten der sie finanzierenden Nachkommen in vollen Zügen genießen, und kümmern sich wenig darum, welchen Planeten sie ihren Nachkommen hinterlassen, wenn sie sich dereinst mit 95 Jahren hienieden verabschieden. Solche Sachen müssen sie sich jetzt anhören.

Boomer sind immer viele, die allein ob ihrer zahlenmäßigen Masse den Diskurs bestimmen. Dass sie viele sind, merkten sie bereits in den überfüllten Schulklassen, später in den überfüllten Hörsälen und danach in den überfüllten Arbeitsmärkten.

Als viele bleiben sie immer stark. Auch, wenn sie demnächst nach und nach die Chefposten der deutschen Wirtschaft verlassen haben werden. Man ist in bester großer Gesellschaft, das lindert den Schmerz des Bedeutungsverlusts. In den überfüllten Pflegeheimen werden sie dereinst einander weiter Vorträge halten. Auch in der Demokratie bleiben sie stark. Jeder von ihnen hat bei Wahlen zwar nur eine Stimme. Aber zusammen haben sie viele Stimmen. So viele, dass Jüngere diskutieren, ihnen von einem bestimmten Alter an das Wahlrecht zu entziehen, um die ihnen unterstellte »Nach-mir-der-Klimawandel«-Wurstigkeit abzuschwächen. Besonders demokratisch ist diese Idee nun auch wieder nicht. Wo kommen wir hin, wenn das Stimmrecht künftig an den gesellschaftlich-ökonomisch-ökologischen Nutzen gebunden würde, den der Wahlbürger dem Land mutmaßlich bringt.

Das neue Jahr wird uns einen Boomer-Boom bescheren, zumindest publizistisch. Denn das Jahr 1964 war der Höhepunkt des Babybooms. Damals kamen hierzulande 1,36 Millionen Kinder auf die Welt, so viele wie später nie wieder. Zum Vergleich: 2022 gab es in Deutschland 730.000 Geburten, also lediglich gut halb so viele.

Ich habe mich im Jahr 1964 ein wenig umgesehen. Der erste Eindruck: Lang her und weit weg. Der Bundeskanzler hieß Ludwig Erhard. Bei dem hat man heute fast vergessen, dass er auch einmal Kanzler war, erinnert ihn gerade noch als Wirtschaftsminister. Bundespräsident war Heinrich Lübke, den die Deutschen immer ein bisschen abfällig behandelten.Pillen-Paul und Pillen-Knick

Der Papst hieß Paul VI. Der wurde Pillen-Paul genannt, weil er den Katholiken die Empfängnisverhütung verbieten wollte, weil Sex und Zeugung stets zusammengehören müssten. Ironischerweise wurde dann der »Pillenknick« dafür verantwortlich, dass nie mehr so viele Kinder geboren wurden wie im Jahr 1964. Sage niemand, die katholische Kirche habe ihr Macht über die Menschen erst heute verloren.

1964 gründete der Unternehmer Otto Beisheim die ersten Cash-und-Carry-Märkte namens Metro. Wer eine Metro-Karte ergattern konnte, hat dieses Privileg jeden wissen lassen, der es hören wollte. In der Metro bekam man den Schweinerücken günstiger als beim Metzger um die Ecke, musste freilich gleich zwei Kilo davon kaufen. Zum Glück waren die 60er Jahre auch die Jahre, in denen die riesigen Tiefkühltruhen vorortsiedlungsweit ihren Siegeszug antraten. Die kluge Frau fror ein. Nur noch der Vollständigkeit halber: Unser Eislaufpaar Bäumler/Kilius gewinnt am 26. Februar 1964 die Weltmeisterschaft und am 7. Juni tritt unser Bundestrainer Sepp Herberger zurück.

Schaut man sich dieses Jahr 1964 von Ferne an, dann kommt es einem verglichen mit der heutigen Zeitenwende einigermaßen geruhsam vor. Gewiss, es gab den Kalten Krieg und man war nie sicher, was der Russe im Schilde führte. Und es gab die Angst vor der Atombombe. Aber dafür hatten wir ja gerade das Gleichgewicht des Schreckens mit seinem Grundsatz »Wer als erster schießt, stirbt als zweiter«. Gar nicht so blöd, muss man im Nachhinein sagen.

Der perfekte 1964er ist für mich übrigens der Fernsehmann Jörg Schönenborn, geboren am 5. September 1964. Stets korrekt gescheitelt, nie aus der Rolle fallend, die relevanten Zahlen korrekt im Kopf repräsentiert Schönenborn jene sozialdemokratische Mitte der Gesellschaft, die für diese Generation so typisch ist.

Alles in allem, können die Boomer sich nicht beschweren. Tun sie auch nicht. Ihre Eltern, Kinder des Kriegs, fanden, sie sollten es einmal besser haben. Fast ein Drittel von ihnen hat ein Studium abgeschlossen. Den Hauptgewinn halten die Frauen, die sich besser qualifizieren konnten und höhere Bildungsabschlüsse erwarben als ihre Mütter. Deren Beruf gaben viele noch mit »Hausfrau« an, Schicksal oder Wahl, die die wenigsten von ihnen kopieren wollten. 1964 lag die Frauenerwerbstätigkeit bei gut 47 Prozent. Heute sind es 75 Prozent.»Abschied von den Boomern« (Heinz Bude)

Interessant: 14 Prozent der Kohorte sind durch Nachlernen, Dazulernen und Weiterlernen zu einem akademischen Abschluss gekommen. So lese ich es in einem schönen Bändchen zum »Abschied von den Boomern« des Soziologen Heinz Bude, das Ende Januar in die Buchhandlungen kommt. Hinreichend Leistungsethos bringen sie mit, verbunden mit der Überzeugung, dass zwar nicht jeder seines Glückes Schmid ist, es sich aber irgendwie schon auszahlen wird, wenn man sich anstrengt. Es hat sich auch für den Wohlstand der Gesellschaft insgesamt ausgezahlt: 1964 betrug das Bruttoinlandsprodukt hierzulande 214 Milliarden Euro. Heute sind des 3.800 Milliarden. Siebzehn Mal so viel. Dafür sind die Boomer auch viel gesünder, langlebiger und zufriedener als frühere Kohorten. Keine schlechte Generationenbilanz, finde ich.

Interessant ebenfalls, dass die biodeutschen Babyboomer bei ihren Bildungsanstrengungen weitgehend unter sich geblieben sind, nur acht Prozent von ihnen haben eine Zuwanderungsgeschichte. Multikulturell war diese Generation nicht. Auslandserfahrungen haben sie, verglichen mit den Heutigen, deutlich weniger. Das sozialdemografische Profil der heute Sechzigjährigen belegt, wie sich die Boomer in der Mitte der bundesrepublikanischen Gesellschaft eingerichtet haben, die zugleich von ihnen getragen wird.

Kommt es mir nur so vor oder hat sich der Generationenkonflikt inzwischen etwas entspannt, sieht man einmal von der aggressiven Last Generation ab? Viele Boomer wollen freiwillig gerne länger arbeiten, weltreisen kann man ja auch noch mit 80. Sie verlassen sich nicht auf die staatliche Rente, haben finanziell vorgesorgt, werden den Nachkommen ein ordentliches Erbe hinterlassen. Sollte das sogenannte Renteneintrittsalter weiter steigen und die Alten nicht mehr darauf pochen, die Produktivitätsentwicklung zu Hundertprozent für sich zu übertragen zu bekommen, brauchen die Jüngeren nicht befürchten, sie könnten die Last der Alten finanziell auf Dauer nicht mehr schultern. Könnte eigentlich ein schöner 60. Geburtstag werden: Herzlichen Glückwunsch Boomer!Rainer Hank

15. Februar 2024

Geld und Moral

Können Kapitalisten gute Menschen sein?

Zwischen 1476 und 1478 schuf der flämische Maler Hugo van der Goes ein dreiteiliges Altarbild, dessen Zentrum die Anbetung des Jesuskindes durch die Hirten Bethlehems darstellt. Das Gemälde wurde bekannt unter dem Namen »Portinari Triptychon« und ist heute in den Uffizien in Florenz zu besichtigen.

Ursprünglich war das Bild vorgesehen für die Grabkapelle der Familie Portinari in einer Kirche in Brügge. Tommaso Portinari, der Auftraggeber des Werkes, war damals Statthalter der Medici-Bank in Brügge. Die Kosten des Bildes werden auf etwa 8.000 flämische Silbermünzen geschätzt, was in etwa dem Jahresgehalt eines zeitgenössischen Steinmetzes entspricht, also auch für einen Bankier mehr als Peanuts gewesen sein müssen.

Warum gibt ein Banker eine solch große Summe Geld für ein Kunstwerk aus? Gewiss will er sich ein Denkmal setzen, das auch über seinen Tod hinaus Kunde von ihm gibt und seine Bedeutung die Nachgeborenen sichtbar macht. Ein Kunstwerk im fünfzehnten Jahrhundert ist, anders als heute, kein Werk für den Kunstmarkt oder für Museen, sondern hat neben seinem ideell-religiösen und realen auch einen sozialen Wert: Portinari demonstriert seinen eigenen Wert in der Oberschicht der Gesellschaft von Brügge, in der er als bestens vernetzt gilt.

Doch das ist längst nicht alles. Tommaso Portinari hat nämlich selbst einen Auftritt auf dem linken Seitenflügel des Altars, wo er sich zusammen mit seinem Sohn Antonio und den beiden Namenspatronen in die Gruppe der das Christuskind anbetenden Hirten einreiht. Der Vertreter einer der wichtigsten europäischen Banken macht sich gemein mit einfachen Leuten, den Hirten auf dem Felde, denen als erstes die große Freude der Menschwerdung Gottes verkündet wird. Demut und Hochmut sind sich nah: Die Erniedrigung des reichen Mannes im Bild ist zugleich die Bedingung seine Erhöhung. Er und sein Sohn werden zu frühen Zeugen der Heilsgeschichte.

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr

Um das zu verstehen, muss man sich ein wenig in einen reichen Bankier der Renaissance einfühlen. Der Mann lebt mit Gewissenskonflikten, die seinen heutigen Nachfolgern bei der Deutschen Bank oder Goldman Sachs in aller Regel erspart bleiben. Zwar ist er stolz auf seinen wirtschaftlichen Erfolg, womöglich auch überzeugt, dass er den Wohlstand seiner Kunden mehrt, denen er mit Eigenkapital, Kredit und Wechsel ermöglich, ihre Geschäfte zu machen. Zugleich weiß er aber als ein frommer Mann, dass sein Glaube das Geld- und Gewinnstreben unter die Strafe der ewigen Verdammnis stellt. Die Raffgier des christlichen Kaufmanns und Geldleihers verstößt gegen die christliche Moral. Bekanntlich geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein reicher Mann in den Himmel kommt. Dem Wucherer – und als solcher gilt jedermann, der Geld gegen Zinsen verleiht – droht die Hölle. Habsucht und Gier sind eine Todsünde.

Der Aufstieg des merkantilen Kapitalismus seit dem Jahr 1200 ist die Quelle unseres heutigen Reichtums. Insofern können wir froh sein, dass sich die Kaufleute und Bankiers des 13. Jahrhunderts und späterer Zeiten nicht der harten Auslegung des Glaubens durch die amtliche Kirche unterworfen und ihre Geschäfte aufgegeben haben. Nicht zuletzt die Erfindung eines komplexen Bank- und Versicherungswesens sind die Voraussetzung des kapitalistischen Wohlstands. Zugleich müssen die Männer innere Gewissensqualen erlitten haben, um das paradox klingende Ziel zu erreichen, gleichzeitig ein frommer und ein wirtschaftlich erfolgreicher Mensch zu sein. Eine aktuelle Ausstellung der Morgan Library in New York mit dem hübsch alliterierenden Titel »Medieval Money, Merchants and Moral« (mittelalterliches Geld, Kaufleute und Moral) legt davon außerordentlich beredtes Zeugnis ab. Wer gerade nicht in Manhattan ist und keine Zeit findet, die Ausstellung zu besuchen, kann sich von dem großartig bebilderten Katalog und den sehr instruktiven Essays der Kuratorin Diane Wolfthal bestens aufklären lassen.

Kehren wir noch einmal zurück zu Tommaso Portinari. Dass als Bankier seiner Seele ewige Verdammnis bevorsteht, bezweifelt der fromme Mann nicht. Doch die Kirche, schlau wie sie immer schon war, bietet einen Ausweg an: Geld muss nicht unbedingt in die Hölle führen. Geld kann eine fromme Seele auch retten. Dann nämlich, wenn damit Gutes geschieht. Als gute Tat und barmherzige Pflicht tätiger Nächstenliebe galt in den Augen der Kirche, den Armen zu helfen und ihnen Geld zu schenken. Zudem sah man es als gottwohlgefällig an, auch für die vielfältigen Aufgaben der Kirche Geld zu spenden. Schließlich konnte mit Geldgeschenken an die Kirche ein Gnadenakt (»Ablass«) erwirkt werden, durch den zeitliche Sündenstrafen für einen selbst oder für andere im Fegefeuer erlassen würden (was Luther im 16. Jahrhundert bekanntlich schwer gegeißelt hat).

Wie aus Schuldgefühlen Kunst wird

Der reiche Medici-Bankier Tommaso Portinari lindert für sich selbst die Bürde der Schuld, indem er sich als armer Hirte darstellen lässt und zugleich mit dem von ihm in Auftrag gegebenen Werk zum prächtigen Schmuck der Jakobs-Kirche in Brügge beiträgt. Sein Schuldgefühl gibt den Anstoß zu einem Kunstwerk, das sich seinem Reichtum verdankt. Selbst der große Cosimo de Medici, Staatsmann und Bankier in Florenz, lebte in der ständigen Furcht vor Strafe für seinen Reichtum. Papst Eugenius IV. wies einen Ausweg: Spende 10.000 Florin für die Dominikanerbrüder von San Marco und Deine Strafe wird erleichtert!

Die Moral dieser Geschichte ist nicht ganz eindeutig. Und auch nicht wirklich stimmungsvoll weihnachtlich. Hätte sich die christliche Lehre damals durchgesetzt, wären wir heute immer noch bettelarm. Doch die Kirchenmänner waren keine schlichten Gemüter und keine radikalen Ideologen. In großartiger Dialektik, man könnte auch von eigennütziger Rabulistik sprechen, boten sie einen Ausweg an, der den Reichtum zwar weiterhin verabscheute, zugleich aber dessen Folgen entdramatisierte, sofern die Kirche selbst und die Armen an den Früchten des Erfolgs partizipieren durften. Das kann man, muss es aber nicht als perfide schelten. Denn es ist ja per se ein humaner Gedanke, dass Reiche von ihrem Erfolg etwas abgeben für die, die vom Schicksal, den sozialen Umständen oder der familiären Genetik weniger privilegiert wurden. Und wenn als Folge des Reichtums religiöse Kunst entstand, das »Portinari Triptychon« zum Beispiel, dann können wir uns heute noch daran sinnlich freuen und intellektuell davon ansprechen lassen, auch wenn uns der Glaube abhandengekommen sein sollte. Dass finanzieller Erfolg bis heute sich nicht nur vor den Gegnern der Marktwirtschaft, sondern nicht selten auch vor dem eigenen Gewissen rechtfertigen muss, bleibt indes aus meiner Sicht das anstößigste Erbe dieser Geschichte aus dem Herbst des Mittelalters.

Rainer Hank

16. Januar 2024

Aus Fehlern lernen

Leichter gesagt als getan

Anfang dieser Woche war ich in einem neuen Hotel in Stuttgart untergebracht. Die Frühstücksräume solcher Hotels sind normalerweise standardisiert. Der Vorteil: Man kann sich im Halbschlaf am Buffet bedienen. Doch in Stuttgart war es irgendwie anders. Als ich mir ein frisches Croissant greifen wollte, stieß ich mit der Hand an eine Glasscheibe. Auch die Müsli-Gläser waren dahinter verschlossen. Ich muss verzweifelt ausgesehen haben, bis ein Kellner mir ziemlich von oben herab erklärte, diese Croissants gehörten gar nicht zum Frühstücksbuffet, sondern seien für den späteren Verkauf im Café vorgesehen.

Die Episode wäre nicht der Rede (oder Schreibe) wert. Macht man sich aber die zugehörigen Gefühle klar, wird es interessant. Ich scholt zunächst mich: schließlich hätte ich ja erkennen können, dass es sich hier um eine geschlossene Glasvitrine handelt, was seinen Grund haben müsste. Ein Blick nach vorne hätte mir auch gezeigt, dass die anderen Gäste sich woanders ihr Frühstück abgriffen. Zur Scham über meine Tollpatschigkeit, kam – ein noch stärkerer Affekt: Ärger, fast schon Wut auf das blöde Hotel, das Gäste am frühen Morgen nasführt.

Dazu passt ein Buch des Psychologen Dietrich Dörner mit dem Titel »Die Logik des Misslingens«. 1989 erschienen, ist es bis heute ein Bestseller. Dörner hätte mein morgendliches Scheitern vermutlich so interpretiert: Das Verhalten schlaftrunkener Männer am Frühstücksbuffet verläuft automatisiert. Ein nur leicht verändertes Framing kann bereits ein kleines Malheur auslösen. Daraus könnte man lernen: Schau erstmal genau hin, bevor Du den Autopiloten anstellst, was meine Frau mir seit langem schon vorhält. Doch auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen. Stattdessen reagiere ich mit Scham (selbstbezogen), Ärger (der andere ist schuld) oder Verdrängung. Aus Fehlern wird man schlau? Pustekuchen.

Ein Lob des Scheiterns

Die amerikanische Organisationpsychologin Amy Edmondson hat gerade ein Lob des Scheiterns geschrieben. Edmondson lehrt an der Harvard Business School Leadership, Teambildung und forscht darüber, wie Organisationen lernen können. Sie zähle zu den 50 einflussreichsten Management-Denkern behauptet der Klappentext des Buches: offenbar eine Art Guru.

Tatsächlich wimmelt das Buch von Anekdoten, wie Menschen scheitern. Schlimm ist das nicht, im Gegenteil. Gut zu scheitern kann zu Innovation und Fortschritt führen. Menschen sind fehlbar; daraus lässt sich was machen. Manchmal reicht schon ein Zufall. Die berühmte Oyster-Sauce der asiatischen Küche ist das Produkt solch eines Scheiterns: 1888 kochte ein Restaurantbesitzer namens Lee Kum Sheung in Südchina einen Topf mit Austernsuppe und vergaß sie, bis alles zu einer Pampe eingedickt war. Der Mann probierte und fand, dass es köstlich schmeckte.

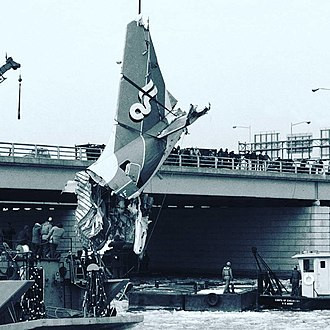

Der 13. Januar 1982 war ein bitterkalter Tag. Kurz nachdem die Air-Florida-90 den National Airport in Washington in Richtung Fort Lauderdale verlassen hatte, ereignete sich um 16 Uhr 01 Uhr Ortszeit ein schwerer Unfall. Die Boeing 737 stürzte auf eine Straßenbrücke über den Potomac River und danach in den vereisten Fluss. Die Rettungsmaßnahmen gestalteten sich wegen der widrigen Wetterbedingungen äußerst schwierig. Von den 79 Flugzeuginsassen überlebten nur fünf. Außerdem kamen vier Autofahrer auf der Brücke ums Leben, vier weitere wurden verletzt.

Wie konnte das passieren? Piloten und Crew müssen vor dem Start standardisierte Checklisten abarbeiten, die gewährleisten sollen, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Diese Dialoge werden aufgezeichnet. Hier lief es so: Der erste Offizier: Pilotrohr Heizung. Der Kapitän: An. Der erste Offizier: Flugzeugenteisung. Der Kapitän: Aus. Der erste Offizier: Hilfstriebwerk APU. Der Kapitän: Läuft. Der erste Offizier: Schubhebel. Der Kapitän: Im Leerlauf.

Man kann es überlesen. Und gewiss auch überhören, wenn es runtergeleiert wird. Doch der Fehler, der zur Katastrophe führte, ist offenkundig. Die Enteisungsanlage an einem eisigen Wintertag nicht anzumachen, war keine gute Idee. Die beiden erfahrenen Männer im Cockpit flogen normalerweise in warmem Klima. Nie ist die Enteisungsanlage an. Die Checkliste hätten sie im Schlaf abarbeiten können, sie wurde zu ihrer zweiten Natur – und eben zu ihrem Verhängnis.

Entroutinisierung wäre der Auftrag, der sich aus dem Unglück am Potomac ableiten ließe. Die Crew hätte erkennen müssen, dass der kalte Wintertag dazu nötigt, von der Routine abzuweichen. Sie scheiterten daran, weil sie ihre automatisierte Praxis nicht durchbrachen. Routine hat immer auch Entlastungsfunktion. Es ist der Kontext, der entscheidet, ob Routine eingehalten oder durchbrochen werden muss. Hinterher ist man klüger.

Deutschlands dümmste Bank

Einem vergleichbaren Muster – mit blamablem, aber nicht tödlichem Ausgang – fiel die deutsche KfW-Bank zum Opfer, als sie am Tag nach der Lehman-Pleite im Herbst 2008 der amerikanischen Bank »aus Versehen« 320 Millionen Euro überwiesen hatte. Das bescherte der Bank den Ehrentitel »Deutschlands dümmste Bank«. Ein »Versehen« war es gerade nicht. Jemand hätte die Routineüberweisung stoppen müssen, denn Lehman gab es nun ja nicht mehr. Allemal, wie bei meinen Croissants, sind es neue Kontexte, die ein anderes Verhalten hätten nach sich ziehen müssen. Hat es aber nicht.

Wie aus großem Scheitern große Erfindungen werden, dafür hat Amy Edmondson einen wunderschönen Belg: Die Witwe Clicquot. Sie ist die Heldin ihres Buches. Barbe-Nicole Ponsardin (1777 bis 1866) war mit siebenundzwanzig Jahren plötzlich Witwe geworden. Die unscheinbare Französin aus Reims, klein, rundlich, rübennasig und wenig charmant, sollte zu einer der erfolgreichsten und vermögendsten Unternehmerinnen des 19. Jahrhunderts werden. Sie erfand das Rütteln des Schaumweins, mithin die Geburt des Champagners, ließ sich nicht drausbringen durch schlechte Witterung oder die Napoleonischen Kriege, machte stattdessen Geschäfte mit dem russischen Zaren: 1811 schmuggelte sie über 10.000 Flaschen ihres besten Champagners nach St. Petersburg und stach ihre Konkurrenten aus. Klimatische oder geopolitische Bürden und Hürden, angesichts derer die stärksten Männer resigniert hätten, nahm Veuve Clicquot sportlich und mit Resilienz.

Die Lehre der Harvard-Forscherin: Erfolg in Organisationen braucht ein Klima der Angstfreiheit. Fehler dürften keine peinliche Störung sein, die man verschweigt, sondern müssten belohnt werden (»speaking up«). Es geht um die »richtige Art des nicht Richtigen« (»the right kind of wrong«), so der Buchtitel: um eine Wissenschaft des guten Scheiterns. Für mich klingt dieser beschwingte Optimismus ein bisschen zu amerikanisch. Lieber stelle ich schon mal eine Flasche Veuve Clicquot für die kommenden Feiertage kalt.

Rainer Hank

16. Januar 2024

Israel in die EU

Hightech Reichtum, bittere Armut und ein Funken Utopie

Israel sollte die Mitgliedschaft in der EU angeboten werden. Dies hat Michal Brumlik, ein deutsch-jüdischer Intellektueller, vor ein paar Jahren vorgeschlagen. Deutschland könnte dabei eine federführende Rolle spielen. Noch mehr als die Türkei mit ihren osmanischen Wurzeln sei der Staat Israel von Europa kulturell geprägt, so Brumlik.

Auf den ersten Blick klingt die Idee absurd. Erst recht in diesen Zeiten. Aber eben nur auf den ersten Blick.Nun wissen wir nicht, ob Israel überhaupt an einer EU-Mitgliedschaft interessiert wäre. Oder womöglich lieber der 51. Staat der Vereinigten Staaten von Amerika würde, sollte ein alternatives Angebot aus Washington vorliegen. Zudem weiß ich nicht, ob zu den Voraussetzungen einer EU-Mitgliedschaft zwingend gehört, dass das Land geographisch zu Europa gehört. Sachlich zwingend ist es keineswegs: Man konnte Mitglied der Hanse werden, einem Freihandelsbündnis in der frühen Neuzeit, wiewohl die Städte weit auseinanderlagen zwischen Westeuropa und Russland und keine gemeinsame Grenze hatten. Man konnte auch dem »Heiligen römischen Reich deutscher Nation« angehören, wiewohl weder römisch noch deutsch. Stattdessen waren gleichlaufende politische und ökonomische Interessen Voraussetzung für die Aufnahme in das Bündnis.

Hinzu kommt: Wirtschaftlich und politisch könnte Israel viel schneller die Voraussetzung für eine EU-Mitgliedschaft erfüllen als die Ukraine, wo demnächst Beitrittsverhandlungen eröffnet werden sollen. Im »Economic Freedom Index«, einem anerkannten Maß für wirtschaftlichen Erfolg, offene Märkte und Rechtsstaatlichkeit, belegt Israel den Platz 34, während die Ukraine viel weiter hinten auf Platz 130 rangiert. Der Staat Israel ist seit 2010 auch Mitglied der OECD, dem Club der reichen Industriestaaten der Welt: Als Voraussetzung gelten marktwirtschaftliche und demokratische Strukturen sowie die Achtung der Menschenrechte. Freier Wettbewerb und Freihandel müssen anerkannt und weitgehend umgesetzt sein.Israel ist eines der faszinierendsten Wirtschaftswunder der letzten hundert Jahre. Um Strecken eindrucksvoller als unser gleichnamiges Wunder nach dem zweiten Weltkrieg. Während es hierzulande nach dem Krieg bereits eine Industrielandschaft gab, die rasch wieder aufgebaut werden konnte und eine Arbeiterschaft samt technischer Intelligenz, die an der Vorkriegszeit anknüpfen konnte, fanden die jüdischen Einwanderer im frühen 20. Jahrhundert Palästina als ein Land vor, in dem die Menschen unter dem osmanischen Reich in relativer Armut lebten. Das Heilige Land war wirtschaftlich gesehen kein gesegnetes Land. Eine Industrialisierung, die seit dem 19. Jahrhundert der westlichen Welt großen Wohlstand brachte, hatte dort nicht stattgefunden.

Die israelische Erfolgsgeschichte

Kollektive und kooperative Unternehmungen (»Kibbuzim«) spielten entsprechend der sozialistisch-zionistischen Ideologie in der Frühzeit der Besiedlung eine große Rolle. Bis Mitte der dreißiger Jahre waren jüdische und arabische Wirtschaftsstrukturen miteinander verknüpft. Erst ein arabischer Aufruhr zum Boykott der jüdischen Wirtschaft von 1936 zwang den »Jischuv«, das jüdische Gemeinwesen in Palästina, eigenständige wirtschaftliche Strukturen auszubilden.

Der arabische Wirtschaftsboykott wurde – gegen seine Absicht – zum Auslöser der israelischen Wohlstandsgeschichte. Während die Palästinenser in relativer Armut verharrten. Und die Ungleichheit zwischen Israelis und Palästinensern immer größer wurde. »Die schiere Ungleichheit zwischen einem durchschnittlichen Palästinenser und einem durchschnittlichen Israel ist atemberaubend« – so beschrieb es der palästinensisch-amerikanische Intellektuelle Edward Said in einer Lecture zum Thema »Macht und Ungleichheit« an der amerikanischen Universität von Kairo im Jahr 2003. Said fügte hinzu: Diese dramatische ökonomische Ungleichheit sei außerhalb der Region weithin unbekannt.

Das lässt sich mit Zahlen untermauern. In nur gut vierzig Jahren, zwischen 1980 und 2023 stieg das israelische Prokopfeinkommen von 6 600 Dollar auf inzwischen 57 000 Dollar. Damit gleicht der dortige Wohlstand dem unseren. Dagegen verharrt Palästina in Armut bei bei 3 600 Dollar. Entscheidend ist, dass Israel sich seit 1990 von einer landwirtschaftlich dominierten Wirtschaft (»Jaffa-Orangen«) zu einem wettbewerbsfähigen Telekommunikations-, Hightech- und Startup-Land entwickelt hat. Die Bevölkerung wuchs vor allem infolge der großen Einwanderungswelle in den neunziger Jahren aus den Republiken der Sowjetunion, zu großen Teilen gut ausgebildete technische Intelligenz, von 4,7 auf inzwischen über neun Millionen Einwohnern. Nirgends in der Welt ist die Geburtenrate so hoch wie in Israel. Migration und Bevölkerungswachstum sind kein Problem, sondern Bedingung des Erfolgs.

Amsterdam zwischen Beitur und Gaza

Das führt zurück zur scheinbar absurden Ausgangsfrage – einem Angebot an Israel, der EU beizutreten. Tatsächlich passt das Land ökonomisch und kulturell viel besser in die EU (oder eben nach USA) als in den Orient. Das hängt zusammen mit der der europäischen Tradition des Zionismus. Der Journalist und Buchautor Ari Shavit (»Mein gelobtes Land«) hat diese Paradoxie kürzlich in einem Essay im »Times Literary Supplement« so beschrieben: »Die Israelis haben sich selbst davon überzeugt, dass sie zwischen Beirut und Gaza das Leben von Amsterdam leben könnten.« Die palästinensisch-orientalische Umgebung haben sie dabei so weit es ging ignoriert (um es vorsichtig zu sagen).

Die bittere Pointe, so Shavit: Israel ist (auch) unschuldiges Opfer seines Erfolgs geworden. Es hat die Augen verschlossen vor der wachsenden Ungleichheit gegenüber seiner Umwelt und den Millionen von Palästinensern, die in bitterer Armut und Hoffnungslosigkeit leben. Die Terroristen der Hamas haben Israel am 7. Oktober 2023 daran erinnert. Das Massaker richte sich gegen die westlichen (europäischen) Gesellschaften und die Werte der freien Gesellschaften. Die Hamas kämpfe nicht gegen Israel als Unterdrücker, sondern gegen Israel als liberale und kapitalistische Demokratie, so Shavit.Wirtschaftlicher Erfolg hängt weder an geografischen noch ethnischen noch kulturellen Voraussetzungen. Die israelischen Siedler waren Anfang des 20. Jahrhundert so arm wie die Palästinenser. Singapur war 1960 so arm wie Gaza. Umgekehrt war Palästina in der Antike eine reiche Hochkultur. Nicht zuletzt Gaza hatte eine Vergangenheit der Prosperität in der Spätantike, von der großartige Mosaiken zeugen. Damals stießen die Handelsstraßen aus Arabien dort an die Mittelmeerküste. Es war eines der letzten Zentren des Heidentums mit einer hochentwickelten Kultur.

Und heute? Es ist ein Jammer.Rainer Hank

03. Januar 2024

Das Odysseus-Prinzip

Warum die Schuldenbremse zeitgemäß ist

Für einen Minister ist es sehr verführerisch, das Mittel der Staatsschulden zu benutzen, das ihn in den Stand setzt, während seiner Verwaltung den großen Mann zu spielen, ohne das Volk mit Steuern zu überladen oder eine sofortige Unzufriedenheit gegen sich zu erregen. Die Praxis des Schuldenmachens wird daher fast unfehlbar von jeder Regierung missbraucht werden. Es würde kaum geringere Klugheit offenbaren, einem verschwenderischen Sohne bei jedem Bankgeschäft Kredit zu geben, als einen Staatsmann zu ermächtigen, in einer derartigen Weise Wechsel auf die Nachkommen zu geben.

Man könnte meinen, hier urteile jemand über die Minister der heutigen Ampelregierung, wüsste man nicht, dass die Aussage aus dem Jahr 1741 von dem schottischen Aufklärer David Hume stammt. Die Ampel ist angetreten, den »großen Mann« (sagen wir korrekt: Mann und Frau) zu spielen, die Ausgaben für Soziales, Verteidigung und Klima-Transformation zu erhöhen und die Finanzierung uns Bürgern zu ersparen. Stattdessen macht man Schulden. Hätte es den zum Klimafonds umgewidmeten 60–Milliarden-Coronafonds nicht gegeben, hätte der CO2–Preis an den Tankstellen deutlich stärker und schneller steigen müssen als jetzt. Das hätte den Bürgern gezeigt, dass es nicht nur klimagemäß, sondern auch finanziell geboten ist, das fossil betriebene Auto zu verschrotten, sich ein Fahrrad und E-Auto anzuschaffen und häufiger mit der (unpünktlichen) Bahn zu fahren. Das wiederum hätte, mit Hume zu reden, bei den Bürgern »sofortige Unzufriedenheit« erregt und womöglich der AfD noch mehr Stimmen zugeführt als ohnehin schon.

Weil Minister viele Anreize haben, die »fiskalische Allmende« zu übernutzen, ließ das deutsche Parlament im Jahr 2001 mit einer Zweidrittelmehrheit die Schuldenbremse in das Grundgesetz schreiben. Diese besagt: In der Regel soll der Staat keine Schulden machen, sondern mit seinen Steuern auskommen. Doch ist die Bremse nicht so starr, wie jetzt viele behaupten: Die Regierung darf im konjunkturellen Abschwung bis zu einem gewissen Grad Defizite hinnehmen, wie sie umgekehrt in einer Hochkonjunktur Überschüsse durch unerwartete Steuereinnahmen erhält. Beide Effekte sind gegenläufig und stabilisieren so die Konjunktur; sie wirken als sogenannte »automatische Stabilisatoren«. Zudem sind jährliche Neukredite in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erlaubt.

»Damit ich kein Glied zu regen vermöge«

Die Idee ist uralt. Als ihr Erfinder darf der Dichter Homer aus dem achten Jahrhundert vor Christus gelten. Im 12. Gesang der Odyssee muss das Schiff des Odysseus zwischen Skylla und Charybdis hindurch navigieren. Dort befinden sich Sirenen, Fabelwesen, die durch ihren betörenden Gesang Schiffer anlocken, um sie zu töten. Weil Odysseus dies weiß und seine Verführbarkeit kennt, weist er seine Besatzung an, ihn zu binden, »damit ich kein Glied zu regen vermöge -, aufrecht stehend am Maste, mit festumschlungenen Seilen.« Vorsichtshalber fügt er hinzu: »Fleh ich euch aber an, und befehle die Seile zu lösen, eilend fesselt mich dann mit mehreren Seilen noch stärker.« So kommt es dann auch: Als Odysseus die betörenden Sirenen hört, erfüllt ihn »heißes Verlangen«. Er befiehlt den Freunden, seine Bande zu lösen – »doch hurtiger ruderten diese.« Das ist die Rettung des Odysseus und seiner Mannschaft.

Es ist jenes von Homer erfundene Prinzip »freier Selbstbindung«, das sich hinter der Schuldenbremse verbirgt. Es weiß um das »heiße Verlangen« der Politiker, den »großen Mann« zu spielen und lässt dies von der Verfassung unterbinden. Das könnte für Politiker entlastend sein. Denn sie können den Bürgern sagen, eigentlich wollen wir euch weitere Wohltaten zuteilwerden lassen. Aber leider dürfen wir das nicht, weil es in der Verfassung die Schuldenbremse gibt. Die Notwendigkeit fiskalischer Disziplin wird an eine verpflichtende Institution, die Verfassung, delegiert, über deren Einhaltung die Verfassungsrichter wachen. Der Ertrag, den die fiskalische Selbstbindung verspricht, ist positiv: Zwar ist es für Politiker rational, sich einem Rausch der Staatsausgaben hinzugeben. Doch damit laufen sie Gefahr, das Vertrauen bei den Bürgern zu verspielen, was mit der Strafe ausbleibender Wiederwahl geahndet würde. Im Übrigen ist die Schuldenbremse kein Einzelfall. Auch die früher Maastrichtkriterien genannten europäischen Fiskalregeln funktionieren so: Die Staaten des Euro-Raums verpflichten sich, ihr Staatsdefizit nicht über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufzublähen.

Anders als Odysseus halten Politiker die Selbstbindung offenbar nicht aus. Maastricht steht seit langem nur noch auf dem Papier. Die angedrohten Strafen für einen Verstoß werden nicht durchgesetzt. Seit dem Urteil der Verfassungsrichter zur Schuldentrickserei zünden unsere Politiker ein rhetorisches und moralisches Feuerwerk gegen die Schuldenbremse. Sie passe nicht mehr in die Zeit, heißt es. In Wahrheit passt sie Politikern nicht in den Kram. Jetzt soll plötzlich unsere Verfassung schuld daran sein, dass die deutsche Wirtschaft den Bach runter geht, der Sozialstaat erodiert und die Klimaziele verfehlt werden. Besonders eindrucksvoll ist der drohende und beleidigte Ton, dem sich der sonst so sanfte Wirtschaftsminister verschrieben hat. Viele wollen die Schuldenbremse jetzt aushöhlen, »Zukunftsinvestitionen« vom Verschuldungsverbot ausnehmen, worunter trickreich alles subsumiert würde, und die Schuldenbremse faktisch abgeschafft wäre. Willfährige Ökonomen leisten mit verfassungsfeindlichen Bemerkungen Schützenhilfe: Wir hätten »kein ökonomisches Schuldenproblem, sondern ein juristisches Schuldenbremsenproblem«, tönt es. Dabei waren es gute politökonomische Gründe (»fiskalische Allmende«), die zur Einführung der Schuldenbremse führten: Das Wissen, dass der Staat nicht nur Probleme löst, sondern auch Probleme schafft, wovor er sich selbst und uns Bürger schützen muss.

In György Ligetis Oper »Le grand Macabre«, die man derzeit in einer großartigen Inszenierung in Frankfurt und parallel auch in Wien sehen kann, einem besoffen-apokalyptischen Spektakel, tritt im dritten Bild Fürst Go-Go auf und ermuntert seine Staatsdiener –den »weißen Minister« und den »schwarzen Minister« – doch die Interessen der Nation über ihre Eigeninteressen zu stellen. Der Fürst beruft sich dafür auf die Verfassung. »Verfassung?«, höhnen der »weiße Minister« und der »schwarze Minister«. Und beantworten ihre rhetorische Frage gleich selbst: Nicht mehr als geduldiges »Papier« sei diese Verfassung, singen sie und lachen sich halbtot. Wäre ich ein fiskal-sensibler Opernintendant würde ich den deutschen Politikern eine Sonderaufführung des »Grand Macabre« spendieren. Diese »Zukunftsinvestition« könnte sich rechnen.

Download

Rainer Hank