Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen

14. April 2025Lauter Opportunisten

07. April 2025Die Ordnung der Liebe

29. März 2025Streicht das Elterngeld

17. März 2025Der Kündigungsagent

17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen

04. März 2025Kriegswirtschaft

21. Februar 2025Lasst Minderheiten regieren

12. Februar 2025Sägen, Baby, Sägen

12. Februar 2025Der Kiosk lebt

28. April 2021

Ein Freund, ein guter Freund

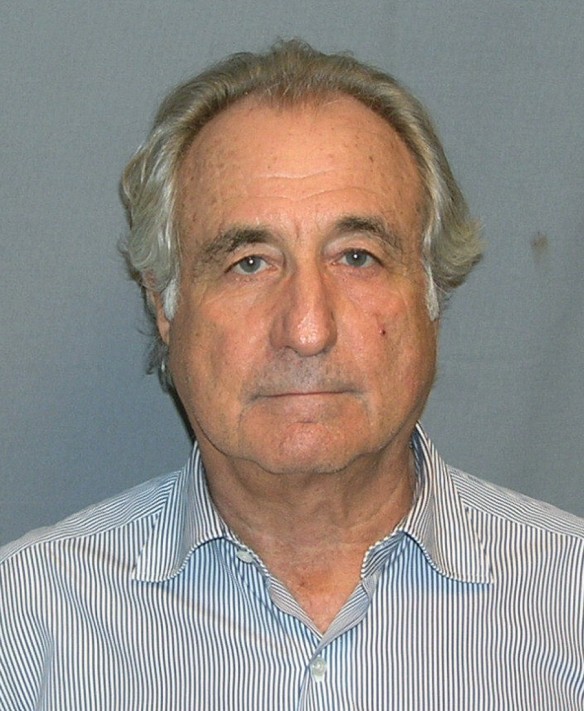

Bernie Madoff: Warum vertrauen kluge Leute einem Betrüger?

Es war am 11. Dezember 2008. Da erhielt die in New York lebende Künstlerin und Journalistin Alexandra Penney einen Anruf von ihrer besten Freundin. »Ich hoffe, es ist nur ein Gerücht«, so die Freundin: »Ich habe gerade gehört, man habe Bernie Madoff ins Gefängnis gesteckt«. In diesem Moment klingelte ihr anderes Telefon, an dem sich der Sohn meldet: »Setz Dich hin, Mama: Madoff ist ein Betrüger.«

Bernard (»Bernie«) Madoff wurde zu einer Haftstrafe von 150 Jahren verurteilt. Um 65 Milliarden Dollar soll der Mann seine Kunden gebracht haben. Viel Geld, das gar nicht da war. Es ist einer der ungeheuerlichsten, wenn nicht der größte Finanzskandal in der Wirtschaftsgeschichte. Im Vergleich mit Madoff sind die Gauner bei Wirecard blutige Anfänger, allenfalls Lehrlinge. Madoffs Trick ging einfach, es ist das gute alte Ponzi-Schema, zu Deutsch »Schneeballsystem«. Mit dem Geld seiner Neukunden hat der Gauner den Altkunden die versprochene Rendite ausgezahlt. Das geht so lange gut, wie mehr Geld hereinkommt als raus muss. Als im Zuge der Finanzkrise 2008 viele Anleger ihre Einlagen zurückhaben wollten, zeigte sich, dass der Kaiser nackt war. Nach zwölf Jahren Haft ist Madoff jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben.Alexandra Penney, die Künstlerin und Journalistin, hatte Madoff ihr gesamtes Vermögen anvertraut. Wie hoch die Summe war, hat sie auf Rat ihres Anwalts nie verraten. Ihren Durchbruch hatte die Frau 1981 mit dem Titel »Wie man mit einem Mann Liebe macht« (»How to make love to a man«). Das Buch stand über ein Jahr lang auf der Bestenliste der New York Times. Danach gesellte sich ein Erfolg zum anderen, was es Penney schließlich erlaubte, das Schreiben für Geld dranzugeben und sich gänzlich ihrer Kunst zu widmen. Als Madoff kollabierte gehörten ihr ein Atelier im coolen New Yorker Viertel Soho und ein Appartement – »bescheiden«, wie sie sagt – auf Long Island am Atlantik. Dazu noch ein Cottage in West Palm Beach.

Dass wir das alles wissen, liegt daran, dass Alexandra Penney – nicht zuletzt, weil sie jetzt Geld brauchte – auf Tina Browns Portal »The Daily Beast« eine Artikelserie über ihre Gefühle nach dem Zusammenbruch Madoffs schrieb. Es ist unter dem Titel »The Bag Lady Papers« als Buch veröffentlicht: »Die Papiere der Stadtstreicherin«. Was Penney erlebte, nennt sie eine »emotionale Hölle«. Sie ist gezwungen, ihre Immobilien zu verkaufen, nimmt sich eine einfache Wohnung – und fährt zum ersten Mal in ihrem Leben mit der Subway. Es gibt Schlimmeres, würden Leute sagen, die es nicht auf die Sonnenseite des Lebens verschlagen hat. Doch Absturz bleibt Absturz, die Wucht des Aufschlags wird von der Fallhöhe bestimmt. Soziologen nennen das den »sozialen Tod«: Zum Verlust des Vermögens kommt bei Alexandra Penney gesellschaftliche Ächtung und Scham.

Nicht alle Eier in einen Korb

Über Madoff und seine Psyche ist viel geschrieben worden. Mich interessieren seine Kunden. Warum haben unzählige reiche und kluge Menschen, die in Finanzfragen gebildet sind, ihr Vermögen komplett seinem Fonds überlassen, wo doch jedes Kind weiß, dass man nicht »alle Eier in einen Korb« legt? Warum sind sie nicht hellhörig geworden, als Madoff ihnen nicht einmal verraten wollte, wie er ihr Geld verwaltet. Wer gibt schon einem Vermögensverwalter sein Geld, der Intransparenz zu seinem Geschäftsmodell erklärt? Wiederholte Warnungen eines Whistleblowers stießen bei der Finanzaufsicht SEC auf taube Ohren. Warum?

Alexandra Penney erzählt, es sei ein »guter Freund« gewesen, der ihr geraten habe, ihr Geld bei Madoff anzulegen. Das Vertrauen dem Freund gegenüber reichte offenbar aus, ungeprüft alles auf eine Karte zu setzen. Ein bisschen Gier wird dazu gekommen sein: Das Versprechen, Jahr für Jahr zehn Prozent zu bekommen und dies mit »sicheren« Anlagen, das wirkt. Dass daran etwas nicht stimmen kann, wird verdrängt. Irgendwann war Penney dann gefangen: Sechs Prozent Schuldzinsen für ihre Immobilienkredite konnten mit Madoffs zehn Prozent Habenzinsen bequem finanziert werden – so lange eben, bis das Kartenhaus zusammenbrach.

Elie Wiesel, ein berühmter Schriftsteller, der Auschwitz überlebt hat, investierte nicht nur das ganze Kapital seiner wohltätigen Stiftung bei Madoff, sondern zusätzlich sein gesamtes Privatvermögen. Auch Wiesel nennt einen »alten Freund« als Gewährsmann, »ein reicher Mann, nicht aus der Finanzindustrie«, der ihm den Tipp mit Madoff gegeben habe. Der Freund habe am Ende ebenfalls 50 Millionen Euro verloren. Wiesel sagt, er habe sich die Leute angesehen, die bei Madoff investiert waren und festgesellt: »Es sind die besten Adressen der Wall Street.« Entschuldigend fügt er hinzu, er sei kein Finanzgenie, sondern ein Mann, der Philosophie und Literatur unterrichtet. »Und so passierte es eben.«

Die Lehre des Elie Wiesel

Die Schneebälle Madoffs flogen von Freund zu Freund. Man befand sich in den gleichgesinnten professionellen und religiösen Milieus. Mehr als ein Drittel der Mitglieder des »jüdischen Country Clubs« in Palm Beach vertraute Bernie Madoff, dem Sohn jüdischer Einwanderer aus Osteuropa. Madoff selbst passte perfekt in diese Umgebung: jüdisch, erfolgreich, vermögend, charmant, intelligent. Die Verluste waren am Ende exorbitant. Carl Shapiro, der »Baumwollkönig von New York«, soll 545 Millionen Dollar verloren haben. Der Philosoph Michael Walzer sagte damals: »Für uns Juden ist es in Ordnung, Geld zu machen – solange dabei kein Betrug im Spiel ist.« Jetzt waren sie alle zu Opfern eines Betrügers geworden und zur Zielscheibe von Judenfeindlichkeit.

Trau keinem Deiner Freunde, so müsste zumindest eine wichtige Lehre des Madoff-Skandals lauten. Wir sind bereit, unseren Freunden einen Vertrauensvorschuss zu geben und die kritische Überprüfung ihres Rats wenn nicht zu suspendieren, so doch weniger ernst zu nehmen. Ich nenne das die Falle der Loyalität, die in vertrauten Milieus zuschnappt. Wenn der eine Freund sich auf den anderen Freund verlässt, schließt sich rasch ein dritter Freund an. Konformitätskaskaden verleiten zu blindem Vertrauen. Madoff scheint sich diesen Mechanismus zunutze gemacht zu haben. Freunde können in den Ruin führen. Das ist kein Plädoyer gegen Freundschaft. Aber es ist die kontraintuitive Botschaft, dann besonders vorsichtig zu sein, wenn ein Rat von guten Freunden kommt, – die es natürlich stets nur gut meinen.

In einem Gespräch mit Oprah Winfrey im Jahr 2012, drei Jahre nach dem Ende von Madoff, berichtet Elie Wiesel vom Schock des Vermögensverlustes. Es lohnt sich, das Gespräch bei Youtube zu hören. Er habe seinen Lebensstil ändern müssen, okay, sagt Wiesel: »Wir haben Schlimmeres gesehen.« Madoff habe ihn mit dem »Anderssein des Anderen« (»the otherness oft he other«) konfrontiert, ihm aber nicht den Glauben an die Menschlichkeit genommen. Bei Oprah Winfrey klingt Wiesel versöhnlich. Unter der Wirkung des Schocks drei Jahre zuvor hatte er den Betrüger zu Höllenstrafen verflucht: Madoff solle mindestens fünf Jahre seines Lebens in einer Einzelzelle sitzen, in der es nichts außer einem großen Bildschirm gebe. Darauf muss sich der Betrüger Tag und Nacht die Fotos seiner vielen Opfer ansehen und sagen: »Schau, was Du dieser alten Lady angetan hast. Schau, was Du diesem Kind getan hast.«

Rainer Hank

20. April 2021

Revolution der Arbeitswelt

Home Office und Donut-Ökonomie für die Zeit nach Corona

In Frankreich hat die Revolution am Tisch begonnen. Per Gesetz war es bis noch vor einem Jahr den Franzosen verboten, ihre Mittagsmahlzeit am Schreibtisch einzunehmen. Das hat Stil. Wozu hat man schließlich all die wunderbaren Restaurants, in denen der Angestellte zwei Stunden mit Seinesgleichen essen und plaudern kann. Früher, so habe ich es in den sechziger Jahren in der Bretagne erlebt, da kam der Herr des Hauses, Leiter einer Sparkassenfiliale in Nantes, gegen ein Uhr nachhause, setzte sich an den gedeckten Tisch, legte sich anschließend aufs Sofa, um gegen halb vier seine Filiale wieder zu öffnen.

Dann kam die Revolution: Im Februar 2020 wurde das Lunchverbot am Arbeitsplatz per Dekret staatlich aufgehoben. Und der Verfall der Tischsitten nahm seinen Lauf. Genauer gesagt, das Dekret wurde ausgesetzt. Doch wer weiß, wozu der Feldversuch am Ende führt und ob es am Ende eine nennenswerte Zahl von Franzosen gibt, die im Büro oder im Home Office ihr Sandwich mümmeln wollen.

Covid 19 lässt sich als eines der größten Sozialexperimente der neueren Geschichte deuten. Die Arbeitswelt wird am Ende nicht mehr so sein wie Anfang 2020. Wenn einmal der letzte Mensch geimpft ist und RKI-Chef Wieler die Ausrottung des Virus amtlich verkündet hat – eines bleibt uns: Das Home Office. In den zwanzig Jahren seit der Jahrtausendwende hat der Anteil der zuhause Arbeitenden Jahr für Jahr gerade einmal um fünf Prozent zugenommen. 2020 waren es dann auf einmal 12 000 Prozent. Fachleute erwarten, dass nach Corona rund ein Viertel der bezahlten Arbeit zuhause erledigt werden wird. Die Zahlen stammen von Nicholas Bloom, einem an der Stanford Universität forschenden Wirtschaftswissenschaftler, den ich vor zwei Wochen lediglich aus Platzgründen nicht in die Liste meiner Corona-Helden aus der Ökonomie aufnehmen konnte. Bloom hat über das gesamte vergangene Jahr rund 30 000 Amerikanern Fragen zur geänderten Arbeitspraxis gestellt. Das Ergebnis steht seit Ende März auf seiner Homepage (»Why Working From Home Will Stick«.

Keine Stigmatisierung mehr

Das Home Office hat sein Stigma verloren. Niemand behauptet mehr, die Arbeitnehmer würden faul, guckten lieber stundenlang Netflix anstatt sich um die Excel-Tabellen zu kümmern. Nein, sie arbeiten zuhause emsig und zwar in der Summe mehr als vor Corona. Wäre es anders, wäre die Wirtschaft im vergangenen Jahr zusammengebrochen. Gesetze, die ein Recht auf Home Office verordnen, braucht es dafür nicht.

Zwei bis drei von fünf Tagen wollen die Menschen künftig zuhause arbeiten. Am liebsten nähmen sie den Mittwoch und den Freitag. Zwei Tage im Home Office finden auch ihre Arbeitgeber in Ordnung. Schließlich müssen sie künftig weniger Bürofläche vorhalten, was nicht nur in New York oder London, sondern auch in Frankfurt oder München die Kosten senken wird. Nicholas Bloom ließ die Menschen die von Corona erzwungene Heimarbeit in Geld umrechnen. Er wollte wissen, ob die Arbeit zuhause eher als Gehaltseinbuße oder als Gehaltserhöhung empfunden werde. Das Ergebnis ist eindeutig: Zweidrittel der Befragten sehen es als Lebens- und Einkommensgewinn an. Über 40 Prozent gewichten die Heimarbeit wie eine Gehaltserhöhung von bis zu 15 Prozent. Für das Glück, zuhause arbeiten zu können, würden sie Gehaltsabstriche von bis zu acht Prozent in Kauf nehmen.

Worin besteht der Vorteil der Heimarbeit – allem Unmut über die Mehrfachbelastung durch Hausarbeit und Kinder zum Trotz? Auch hier ist die Antwort eindeutig (womöglich fiele sie in Deutschland mit seiner geographisch verteilten Wirtschaft nicht ganz so klar aus): Es sind die vielen wegfallenden Pendlerstunden, welche die Menschen so sehr beglücken. Die Amerikaner haben 2020 täglich (!) 60 Millionen Pendlerstunden gespart. Das addierte sich in den ersten sieben Monaten der Pandemie auf insgesamt neun Milliarden Stunden. Nun muss man gar nicht so weit gehen und sagen, Pendelzeit sei komplett nutzlos: man kann zum Beispiel Zeitung oder Whatsapp-Nachrichten lesen oder seinen Ärger über den Chef verarbeiten. Doch die Verhaltensökonomen sagen uns schon lange, dass kaum etwas so unzufrieden macht wie morgens und abends gestresst im Stau zu stehen. Ökonom Bloom und seine Mitstreiter haben sich erkundigt, was die Menschen mit dieser geschenkten Zeit anfangen. Ein gutes Drittel davon haben sie ihrem Arbeitgeber geschenkt, 18 Prozent gingen an Netflix, Buch-Lektüre oder ausgedehnteren Mittagsschlaf. Und 30 Prozent war den Kindern oder der Hausarbeit vorbehalten. Den Amerikanern blieb am Ende dann auch noch mehr Zeit für den Zweitjob. Häufig heißt es, die berufstätigen Frauen seien die Verlierer des Home Office. Blooms Studien finden dafür keinen Beleg.

Pendlerstress macht krank

Kurzum: Sieben Tage Pendlerstress will niemand mehr. Und auch nach Corona bleibt offenbar eine Scheu, dicht gedrängte S-Bahnen oder Aufzüge in den Bankentürmen zu nutzen. Was ich nicht gedacht hätte: Die Auflösung der Rollentrennung und Arbeitsteilung – von neun bis fünf Angestellter, danach Familienmensch, findet offenbar Zustimmung. Wenn Kinder im Hintergrund der Zoom-Kachel auftauchen, lernen auch Arbeitgeber, dass sich ihre Mitarbeiter nicht auf Humankapital reduzieren lassen.

Diese Zahlen belegen, warum das Homeoffice eine Win-Win-Situation ist. Der Arbeitgeber bekommt eine Arbeitszeitverlängerung, die er nicht den Gewerkschaften abzutrotzen braucht und für die er keinen Cent mehr zahlen muss. Und die Arbeitnehmer bekommen mehr Familienzeit und Freiheit. Nicholas Bloom errechnet daraus einen Zuwachs der Arbeitsproduktivität von unfassbaren sechs Prozent im Vergleich zu Vor-Coronazeiten.

All das würde schon ausreichen, die Wette auf nachhaltige Heimarbeit zu gewinnen. Hinzu kommt: Die Unternehmen haben viel Geld in die digitale Ausstattung der neuen Arbeitsplätze gesteckt, ihre Leute zum Beispiel mit neuen Laptops und nützlicher Software versorgt. Diese Kosten sollen sich jetzt amortisieren.

Profiteure der neuen Arbeitswelt werden die besser Verdienenden und besser Ausgebildeten sein. Sie kamen jetzt schon in den Genuss von mehr Heimarbeitsstunden, haben auch mehr Platz, um Arbeit und Beruf unter einem Dach zu vereinen. Zunehmen wird die sogenannte soziale und geographische Entmischung. Es gibt weniger gemeinsame Kantinenbesuche, welche die White-Collar-Angestellten mit den Blue-Collar-Arbeitern zusammenbringen. Ihr Kontakt zur »unteren Lohngruppe« beschränkt sich auf den Liferando-Boten, der die Pizza bringt. Die sozialen Welten trennen sich; nicht gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Verlieren werden die Restaurants der Innenstädte, in denen sich vor Corona die Business-Menschen dicht gedrängt zum Lunch trafen. Das liegt nicht nur an den Franzosen, die jetzt am Schreibtisch essen, sondern auch an der von Wirtschaftsgeographen so genannten Donuts-Ökonomie: Die Innenstädte dünnen aus, der Ring drum herum prfofitiert. Unsere Nichte und ihr Freund – Jungmanager, die bislang in der lebten – sind gerade aus dem schicken Frankfurter Bahnhofsviertel in die Wetterau gezogen. Da sei man näher am Taunus und die Immobilienpreise günstiger, sagen sie.

Rainer Hank

13. April 2021

Ein Lob der Deutschen

Warum wir weniger Probleme mit der Ungleichheit haben als andere

Wird Corona die Welt gleicher machen? Während in »normalen Zeiten« die Ungleichheit meist zunimmt, nivellieren Katastrophen die Einkommensabstände. Kriege, Revolutionen, Staatspleiten und Pandemien eint, dass die Vermögen der Reichen vernichtet werden und ärmere Schichten hinterher mehr Geld haben, weil – so zynisch es klingt – weniger Menschen da sind, die um Arbeitsplätze konkurrieren.

Einiges spricht dafür, dass Corona nicht in dieses historische Schema fällt. Aktionäre freuen sich über Kursrekorde, wer keine Aktien besitzt, muss mit Kurzarbeitergeld zufrieden sein. Der Lockdown kommt einer Art von Zwangssparen gleich. Wer sonst Luxusreisen bucht, in Fünfsternehotels absteigt und teure Autos liebt, spart derzeit viel Geld. Die Welt wird nach Corona noch ungleicher sein als heute, zumal ärmere Länder unter Corona stärker leiden. Dieser Tage hat der Internationale Währungsfonds IWF gewarnt, die Kluft zwischen reichen und armen Ländern werde größer werden.Die Ungleichheit wird uns somit auch nach der Pandemie beschäftigen. Als ich vor fünfundzwanzig Jahren im Anschluss an ein Sabbatical am MIT in Boston erzählte, ich wolle ein Buch über Ungleichheit schreiben, begegneten mir fragende Blicke. Heute würde ich Bedauern ernten: Haben wir nicht schon genügend Bücher über Ungleichheit?

Die Daten sind eindeutig. Nach einer Phase der Einkommensangleichung in der Nachkriegszeit haben sich seit den achtziger Jahren die Reichen von den Armen statistisch immer weiter voneinander entfernt, dramatisch in den Vereinigten Staaten, mehr oder weniger moderat in Kontinentaleuropa. Bezogen im Jahr 1970 ein Prozent der Reichsten der Welt rund acht Prozent des gesamten Einkommens, bekommen sie inzwischen elf Prozent in Westeuropa und zwanzig Prozent in Amerika. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung verfügte 1970 über etwa zwanzig Prozent des Einkommens. Heute sind es nur noch 12,5 Prozent in Amerika und achtzehn Prozent in Europa. Man sieht, wie sich in rund fünfzig Jahren der angelsächsische vom kontinentaleuropäischen Kapitalismus entfernt hat. Zwar hat weltweit die Ungleichheit zwischen den Staaten abgenommen, innerhalb eines Landes hat sie aber zugenommen. Die globale Ungleichheit dreht sich heute (wieder) mehr um Klassengegensätze und weniger um nationale Unterschiede.

Linke Salzwasserökonomen?

Wer sich über den Stand des ökonomischen Wissens zur Ungleichheit zuverlässig informieren will, findet dazu gutes Material in einem gerade bei MIT Press erschienenen Sammelband, den die beiden Harvard-Ökonomen Olivier Blanchard und Dani Rodrik herausgegeben haben (»Combating Inequality«). Die Aufsätze gehen auf eine Ökonomen-Konferenz am Peterson Institute for International Economics in Washington vom Herbst 2019 zurück, also noch vor Ausbruch der Pandemie. Aber, wie gesagt, am Trend dürfte sich nichts ändern.

Fast alle Beiträger des Sammelbandes sind der Meinung, es brauche politische Maßnahmen zur Linderung der Ungleichheit. Niemand warnt mehr davor, Egalisierungspolitik dämpfe das Wachstum. Eher dominiert die Ansicht, Ungleichheit selbst drossele das Bruttoinlandsprodukt, weil das wirtschaftliche Potential der Geringverdienenden nicht zur Entfaltung kommt und die Reichen Monopolrenten für sich kassieren. Die Vermutung, in einem Sammelband amerikanischer »Salzwasserökonomen« von der Ostküste dominierten – im Gegensatz zu »Süßwasserökonomen« der marktwirtschaftlichen Chicago-Schule – mehrheitlich linke Positionen, ist nicht ganz falsch. Indes: Wissenschaftler wie Greg Mankiw, Philippe Aghion, David Autor oder Daron Acemoglu, alle hier vertreten, sind mehr oder minder ideologisch abstinent.

Ungleichheit gilt gemeinhin als »schlecht«, Gleichheit als »normal«. Der Harvard-Philosoph T.M (»Tim«) Scanlon korrigiert diese häufig achtlos gemachte Unterstellung mit ein paar hilfreichen Differenzierungen. Zunächst: Auf der Prioritätenliste des »Schlechten« ganz oben steht Armut, nicht Ungleichheit. Armut ist ein Skandal, Ungleichheit ist komplizierter – und intellektuell herausfordernder. Die Erfolge der Armutsbekämpfung mit Marktwirtschaft und rechtsstaatlichen Institutionen (besonders in Asien, vor allem in China) sollte niemand klein reden. Scanon macht den interessanten Versuch, problematische Ungleichheit von unproblematischer Ungleichheit zu scheiden. Unproblematisch findet er etwa die Tatsache, dass die Menschen in Skandinavien länger leben als in den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner könnten daran ja etwas ändern, indem sie sich besser ernähren und sich mehr bewegen. Dass Frauen länger leben als Männer, lässt Scanon ebenfalls kalt. Sorgen würde er sich, wenn Männer länger lebten als Frauen. Denn das könnte darauf deuten, dass männliche Babys besser ernährt oder besser medizinisch versorgt würden.

Wann ist Ungleichheit moralische gerechtfertigt?

Darüber lässt sich im Einzelfall streiten. Der springende Punkt: Ob Ungleichheit gerechtfertigt ist, hängt vom institutionellen Rahmen und dem politischen Kontext ab. Eine Kommune, die bessere Straßen und Abwassersysteme nur für einen Teil seiner Bürger zur Verfügung stellt, hat ein moralisches Problem. Wenn ich aber von meinem Reichtum Oxfam mehr spende als der katholischen Kirche, dann ist das unproblematisch (umgekehrt wäre es philosophisch gesehen ebenfalls okay). Eine Gesellschaft, in der 99 Prozent das Gleiche haben, das letzte eine Prozent aber deutlich ärmer dran ist, findet Scanon dann problematisch, wenn diese Armen von der Mehrheit schlecht behandelt würden und gezwungen, sich ihrer Armut zu schämen. Umgekehrt hat eine Gesellschaft kein moralisches Problem, in der alle gleich sind, ein Prozent aber viel reicher ist, solange die Reichen ihr Geld ehrlich verdient haben und ihr Reichtum ihnen keine besondere Vormacht verleiht. Beide Gesellschaften unterscheiden sich übrigens nicht in Bezug auf das Maß der Ungleichheit (»Gini-Indikator«), werden aber gleichwohl moralisch unterschiedlich beurteilt.

Deutschland kommt im Sammelband der MIT-Ökonomen überraschend gut weg. Der am University College in London lehrende Ökonom Christian Dustmann lobt die deutsche Exportindustrie und die IG Metall über den grünen Klee. Während die Vereinigten Staaten zwischen 2000 und 2018 aufgrund von Globalisierung und Automatisierung 23 Prozent ihrer Industriearbeitsplätze verloren haben, waren es hierzulande lediglich zehn Prozent. Amerika leidet unter China; die deutschen Arbeitnehmer hingegen profitieren von der chinesischen Nachfrage. Dustmann führt dies auf die betriebliche Öffnung des Tarifsystems zurück und auf die duale Ausbildung unserer Facharbeiter, die praktische Fertigkeiten, theoretisches Wissen und flexible Anpassung an neue Aufgaben erlaubt. Üblicherweise wird die relativ geringe Ungleichheit in Deutschland auf die Umverteilung von oben nach unten mit Steuern und Sozialabgaben zurückgeführt. In dieser Erklärung wäre sie Folge flexibler industrieller Arbeitsbeziehungen, welche der deutschen Wirtschaft größere Resilienz in der Globalisierung beschert. Originell ist diese Deutung allemal. Dustmann hat für seine Arbeiten gerade den mit 50 000 Euro dotierten Carl-Friedrich-von Weizsäcker-Preis der Leopoldina Akademie erhalten.

Rainer Hank

08. April 2021

Meine Corona-Helden

Womöglich sind Ökonomen wichtiger als Virologen

Den Schock erlebte Paul Romer, Ökonomie-Nobelpreisträger des Jahres 2018, schon im März 2020. Seine Tochter, die als Ärztin in einem New Yorker Spital arbeitet, hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert. Sie habe große Angst gehabt, unwissentlich Patienten und Personal angesteckt zu haben, erzählt Romer. Da habe er sie gefragt, ob sie denn nicht systematisch getestet würde. Das war nicht der Fall.

Für Romer war an diesem Tag klar: Testen, testen, testen, ist der Auftrag der Stunde. Wohlgemerkt, wir befinden uns im März 2020, als sich gerade erst herumzusprechen begann, wie schrecklich die Pandemie werden würde. Und ein rettender Impfstoff noch in weiter Ferne war. Romer fand sich umzingelt von Bedenkenträgern, die ihm klarzumachen suchten, dass seine Idee utopisch sei und außerdem nichts bringe. Heute, ein langes Jahr später, singen die deutschen Ministerpräsidenten und die Kanzlerin das Lied vom »testen, testen, testen« täglich in ihrem ansonsten dissonanten Chor. Es wäre gescheit gewesen, auf den Ökonomen aus New York früher zu hören.Paul Romer steht auf Platz Eins meiner völlig subjektiven Liste der Ökonomen, die Hilfreiches zur Pandemie gesagt haben oder sagen. Sie soll den Eindruck korrigieren, lediglich der Rat von Virologen sei relevant in diesen katastrophalen Zeiten. Und sie kann das Zerrbild zurechtrücken, Ökonomen seien, weil verliebt in ihre Glasperlenspiele, für das Praktische nicht zu gebrauchen.

Testen, testen, testen

Paul Romer also forderte im Frühjahr 2020 für Amerika, jeden Tag 20 bis 30 Millionen Menschen zu testen. Und zwar alle, auch wenn sie keine Symptome zeigen. Jeder, der negativ ist, werde sofort ins normale Leben entlassen. Wer positiv ist, muss in Quarantäne. Das hat nicht nur den Vorteil, dass Erkrankte sofort isoliert und behandelt werden können, sondern auch, dass alle anderen frei, vor allem angstfrei, weiterleben können wie früher – und ein Shutdown, wenn schon nicht vermeidbar, so doch viel milder hätte gestaltet werden können. Den Einwand, testen in dieser Dimension sei nicht praktikabel, kontert Romer mit der Bemerkung, Amerika produziere täglich 350 Millionen Dosen Cola und Fanta. Dieser Industrie seien auch 30 Millionen Tests zuzumuten. In Deutschland wehrte sich das Labor-Kartell dagegen, auch den Veterinär-Laboren Analysen zu erlauben, was die Kapazitäten deutlich einschränkt. Und die politische Debatte setzte alle Hoffnung in die Corona-App (»tracking & tracing«). Heute gilt die App als teurer Flop. Auch das hatte Romer vorhergesehen: Datenschutzbedenkenträger würden die App kaputtkriegen, noch bevor sie zu laufen beginnt.

Ökonomen sind keine Propheten. Sie lagen mit Prognosen oft grandios daneben. Aber sie verstehen etwas von Knappheit, Rationalität, Kosten-Nutzen-Erwägungen und Effizienz. Und sie haben eine Schwäche für die schwache Natur des Menschen. Insofern empfiehlt es sich, ihnen in Krisen mehr Gehör zu schenken.

Weg mit zu viel Bürokratie

Auf Platz zwei meiner zu laudatierenden Ökonomen steht ein Gelehrter namens Casey Mulligan, dessen Ideen in den Vereinigten Staaten gerade erfolgreich umgesetzt wurden, was viele ihm aber nicht gönnen: denn der Mann war eine Art Chefökonom für die Trump-Administration. Mulligan gilt als einer der Väter der sogenannten »Operation Warp Speed«, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Amerika das Impfen schneller und erfolgreicher auf die Reihe bekommt als Deutschland. Der Gesundheitsökonom in der Tradition der marktwirtschaftlichen Chicago-Schule hatte damit begonnen, die Arzneizulassungsbehörden zu entbürokratisieren und zugleich auf innovative Verfahren der Impfstoffentwicklung zu dringen. In der Pandemie mit seinem exponentiellen Ansteckungsverlauf gilt der Grundsatz: Schnelligkeit rettet Leben. Träge Bürokraten können alles versemmeln. So ungefähr hat das mein FAZ-Kollege Winand von Petersdorff geschrieben, dem ich den Hinweis auf Mulligan und sein Team verdanke. Casey Mulligan zeigt: Nicht alles unter Trump war schlecht. Der Fall gibt preis, warum den Deutschen ihr bürokratischer Perfektionismus zum Verhängnis wird und wurde.

Hammer und Tanz

An dritter Stelle folgt ein Paar: die am Massachusetts Institute of Technology (MIT) lehrende französische Ökonomin Esther Duflo und ihr Mann, der Inder Abhijit Banerjee. Die beiden erhielten den Ökonomie-Nobelpreis im Jahr 2019 für ihre Arbeiten zur Armutsbekämpfung. Duflo und Banerjee wunderten sich darüber, wie viel Falschinformation und Verschwörungstheorien auf dem Markt sind, die nicht nur zu Impfskepsis, sondern auch zur Nichtbeachtung der AHA-Regeln führen. Sie wollten herausbekommen, ob und wie sich rationale Kommunikation in der Pandemie durchsetzen lasse. Dazu führten sie Experimente (»randomisiert«) mit Kontrollgruppen durch, wie sich in ihrer Forschung zu Afrika bewährt haben, wenn es darum ging, die Bereitschaft zum Impfen zu verbessern oder Mückennetze gegen Malaria einzusetzen. Wenn die Werbewirtschaft mit Prominenten den Konsum von Cola anheizt, könnten Promis womöglich auch die Neigung der Menschen verbessern, sich impfen zu lassen. Die beiden Ökonomen zeigen, dass sich Verhaltensänderungen über die Herstellung von Vertrauen steuern lassen. Deshalb ist es im Übrigen so verheerend, wenn hierzulande das Vertrauen in Politiker und Experten, Führung zu übernehmen, am Boden liegt.

Weil Vertrauen steuerndes Storytelling in der Krise so wichtig ist, steht auf Platz vier meiner Helden der Franzose Tomas Pueyo, der heute als Unternehmer und Betreiber der Ideen-Plattform »Medium« in Kalifornien arbeitet, die nach eigenen Angaben 170 Millionen Nutzer hat. Pueyo gab im März 2020 die wohl berühmteste Devise der Pandemie-Bekämpfung aus: »Hammer and Dance«, ein etwas ungleiches Metaphernpärchen. Pueyos Aufsatz wurde in 37 Sprachen übersetzt. Die Idee: Strenge Maßnahmen müssen früh und für kurze Zeit implementiert werden. Das ist der »Hammer«, er könne zu »einem nachvollziehbaren Preis« für die Gesellschaft geschwungen werden, wodurch Millionen von Menschenleben gerettet werden. Die Phase des »Tanzes« beginnt danach: Die behutsame Öffnung. Zu entscheiden, ob die Corona-Bekämpfung besser funktioniert hätte, wäre man Pueyo konsequent gefolgt, ist müßig. Aber die zähe Dauer der Krise bei uns könnte damit zusammenhängen, dass kurze und harte Phasen des Hammers offenbar politisch schwer durchzusetzen sind.

Wenn es eine Gemeinsamkeit unter den Vorschlägen meiner Helden gibt, dann diese: Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung müssen effizient sein (und nicht nur gut gemeint). Sie müssen aber auch die Freiheit der Menschen (auch die wirtschaftliche Freiheit) wahren und nach kurzen Einschränkungen rasch wieder zur Normalität führen. Das glückt durch massenhaftes Testen und Impfen, wovon viele Menschen überzeugt werden müssen (wegen der Herdenimmunität). Es ist ein Witz, dass angesichts des Erfolgs dezentraler Vorbilder (Tübingen) die Kanzlerin jetzt Gesetzesänderungen zur Zentralisierung der Pandemiebekämpfung fordert. Es ist ein Drama, dass es hierzulande bürokratisch, aber nicht effizient zugeht ist und zugleich die Freiheit das Nachsehen hat, wenn die Bürger als Reaktion auf die Unfähigkeit der Politiker aus Hilflosigkeit von denselben Politikern einfach nur weggesperrt werden (englisch: Lockdown).

Rainer Hank

24. März 2021

Volk oder Firma?

Über den ökonomischen Schaden des Maskenskandals

Schadet Lobbyismus? Und wem schadet er? Diese Frage will ich anhand des sogenannten Maskenskandals erörtern. Nicht alle teilen die Voraussetzung, dass der Maskenskandal unter die Kategorie »Lobbyismus« fällt. Deshalb vorab eine Definition: Wenn Abgeordnete nicht nur im Auftrag ihres Gewissens, ihrer Wähler oder des ganzen Volkes handeln, sondern gleichzeitig auch im Interesse einer bestimmten Firma (einerlei, ob sie dafür Geld erhalten oder nicht), dann wollen wir dies Lobbyismus nennen. Korruption soll darüber hinaus der Missbrauch einer öffentlichen Position zur privaten Bereicherung heißen. Die Grenzen zwischen Lobbyismus und Korruption sind fließend; im Maskenskandal scheint beides vorzukommen.

Der politische Schaden liegt auf der Hand. Mindestens vier Prozentpunkte hat der Skandal die Union bislang bundesweit gekostet; sie liegt jetzt wieder unter dreißig Prozent. Auch der moralische Schaden ist hoch: Die Glaubwürdigkeit von Parlamentariern – präzise: von Unionsabgeordneten – hat empfindlich gelitten, damit auch die Glaubwürdigkeit der ohnehin gefährdeten Demokratie.

Aber wie steht es mit dem ökonomischen Schaden? Die Fälle sind durchaus verschieden. Beginnen wir mit der Schweizer Firma Emix Trading aus Zug. Im Frühjahr 2020 soll nach Spiegel-Recherchen die CSU-geführte Landesregierung in Bayern eine Million Masken des Unternehmens zum extrem hohen Preis von 10 Euro 50 je Stück angeschafft haben. Das Argument, so sei das eben in einer Marktwirtschaft in Zeiten hoher Nachfrage und knappen Angebots, zieht nicht: Es waren damals auch Masken in einer Preisspanne von drei bis sieben Euro zu bekommen. Warum dann aber Emix? Das ist inzwischen geklärt: Monika Hohlmeier, Europa-Abgeordnete der CSU und Tochter von Franz Josef Strauß, hat zugegeben, dass sie ihrer Freundin Andrea Tandler, Unternehmerin und Tochter des früheren CSU-Ministers Gerold Tandler, mit Kontakten bei der Vermittlung von Emix-Masken geholfen hat. Dass Emix eine Provision bezahlt habe, bestreitet Frau Hohlmeier energisch. Rational wäre es aus Sicht von Emix gleichwohl gewesen; die Marge hätte es hergegeben.

Die Zeche zahlt der Bürger

Bleibt die Frage, warum lässt sich der staatliche Auftraggeber auf solch ein überteuertes Geschäft ein? Unter dem Motto »Not kennt kein Gebot« scheint man offenbar in den ersten Pandemie-Monaten das öffentliche Vergaberecht suspendiert zu haben, welches gebietet, dem besten und günstigsten Angebot den Zuschlag zu geben. Hauptsache Masken! »Open-House-Verfahren« wurde dies genannt. Was unbürokratisch daherkommt, hat verheerende Konsequenzen: statt gut und billig lieferte Emix teure und lausig schlechte Ware. Wer den Preis zahlt, ist klar: Der Bürger und Steuerzahler. Als Steuerzahler muss er mehr zahlen als marktüblich. Und als vor Corona zu schützender Bürger ärgert er sich, dass die Masken am Ohr nicht halten und vom Mund fallen.

Im Prinzip ähnlich, aber mutmaßlich dreister und mit mehr Krimi-Elementen, stellt sich der Fall des CSU-Politikers Georg Nüßlein dar. Auch er hat Millionengeschäfte mit Masken vermittelt, sich dafür eines Netzes von Konten und Zwischenhändler bedient und am Ende – angeblich am Fiskus vorbei – 660 000 Euro für Vermittlerdienste eingestrichen. Es fällt auf, dass die Abgeordneten sich für solche Transaktionen eigener Beraterfirmen oder Anwaltskanzleien (wie der CSU-Abgeordnete Alfred Sauter) bedienen. So lässt es sich im Übrigen behaupten, man habe kein Geld genommen – denn die Provisionen oder Anwaltshonorare flossen auf die Konten der eigenen Firmen und Kanzleien.

Anders gelagert ist der Fall des Mannheimer CDU-Abgeordneten Nikolas Löbel. Hier geht es nicht um die Vermittlung von Ware privater Unternehmen an den Staat, sondern um Geschäfte zwischen privaten Firmen. Löbel hat an Unternehmen seines Wahlkreises in großem Stil Masken des Herstellers Bricon Technology aus dem schwäbischen Wurmlingen vermittelt. Dafür hat er pro Maske zwölf Cent erhalten, was sich auf 250 000 Euro geläppert haben soll. Nun müsste man daran nichts anstößig finden. So arbeiten Makler immer, wenn sie Nachfrager und Anbieter zusammenbringen und dafür eine Courtage kassieren. Der Düsseldorfer Wettbewerbsökonom Justus Haucap hat darauf hingewiesen, dass im April 2020, als das Geschäft zustande kam, Masken verdammt knapp waren und jeder, der Masken herstellte, diese auch ohne Makler auf der Stelle loswurde. Wenn der Käufer zwölf Cent pro Maske mehr zu zahlen bereit war, hätte Bricon problemlos zwölf Cent draufschlagen und als Gewinn selbst einstreichen, statt eine Provision an Löbel zu zahlen.

Is it whom you know or what you know?

Kurzum: An der Sache stimmt etwas nicht. Haucaps Vermutung geht so: Bricon sitzt zwar im Schwäbischen, gehört aber einem Abgeordneten des chinesischen Volkskongresses. Löbel wiederum ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Wenn die Firma eines Abgeordneten des Chinesischen Volkskongresses einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages 250 000 Euro für eine Leistung zahlt, die offensichtlich völlig überflüssig ist, dann liegt für einen Ökonomen der Verdacht nahe, dass das Unternehmen des chinesischen Politikers eine andere Gegenleistung erwartet haben könnte als die Vermittlungsleistung, die nicht nötig war. Welche? Man macht sich halt so seine Gedanken.

Nun hört man immer, Lobbyismus sei nicht generell böse, sondern erfülle auch positive Aufgaben. Eine Regierung brauche Fachleute aus der Wirtschaft, wenn sie Gesetze plane. Und ein Unternehmen müsse das Ohr an der Politik haben, um zu erfahren, wie sich die politischen Rahmenbedingungen gestalten. Das hört sich gut an. Doch wie ist das Verhältnis von positiven zu negativen Effekten des Lobbyismus? Dazu gibt es eine hübsche Untersuchung der amerikanischen Ökonominnen Marianne Bertrand und Matilde Bombardini (»Is it whom you know or what you know«) aus der American Economic Review (2014). Die Wissenschaftler teilen die Lobbyisten ein in »Spezialisten« und »Netzwerker«. Spezialisten sind die »Guten«, Fachleute, deren Expertise der Politik und dem Unternehmen nützt. Netzwerker sind die »Bösen«, sie haben privilegierten Zugang zu politischen Entscheidern, zum Beispiel weil sie in der gleichen Partei sind. Grob kann man sagen, dass alle Fälle des Maskenskandals in die Kategorie Netzwerker gehören.

Die ernüchternde Botschaft der Ökonominnen lautet: Mehr als Dreiviertel der Lobbyisten sind keine Spezialisten. Über die Hälfte von ihnen fällt klar in die Kategorie Netzwerker. Lediglich einer von sieben ließ sich eindeutig als Spezialist einordnen, ohne zugleich auch als Netzwerker zu gelten. Fairerweise muss man sagen, dass die Untersuchung sich auf die Vereinigten Staaten bezieht, wo das Lobbytum noch ausgeprägter ist als hierzulande. Doch der Maskenskandal ist ein Indiz dafür, dass es auch in Berlin oder München strukturell ähnlich zuzugehen scheint wie in Washington.

Fazit: Lobbyismus schadet politisch und moralisch. Und erst recht ökonomisch: Der Verbraucher zahlt höhere Preise für schlechtere Ware. Der Bürger zahlt höhere Steuern. Zudem festigt der Lobbyismus die Macht von Unternehmen, ohne dass diese auf Überlegenheit im Wettbewerb beruht. Lobbyismus schädigt die Wettbewerbsordnung und ist vom Übel. Wir werden ihn gleichwohl nie los.

Rainer Hank