Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

19. August 2025Nahbarkeit

19. August 2025Schuld und Schulden

15. August 2025Unser Freund, das Aton

15. August 2025Ein Sparkommisar?

12. August 2025Wohltemperiert

09. August 2025Demokratie-Industrie

09. August 2025Schlank werden

05. August 2025Booster-Boomer

05. August 2025Ein Lob des Stammtischs

02. August 2025Lokomotive des Fortschritts

03. Mai 2023

Angepasst und defensiv

Warum sind die Liberalen so mutlos geworden?

»Ich sehe aus, wie das lebendige FDP-Klischee«, sagt Johannes Vogel. Der Mann ist stellvertretender FDP-Vorsitzender, trägt dunkelblauen Anzug, weißes Hemd, hellbraune Schuhe – und schämt sich. So jedenfalls erzählt es die Kollegin Helene Bubrowski. Ein anderer liberaler Jungspunt legt großen Wert darauf, sich vom »klassischen Jungliberalen-Klischee« abzugrenzen: »Polo-Shirts mit hochgestelltem Kragen sind nicht meins«, sagte er: Anzüge trage er ungern.

Du meine Güte. Wer trägt denn überhaupt noch Anzüge in einer Welt, in der längst auch die Daimler- und Allianz-Chefs die Krawatte scheuen wie der Teufel das Weihwasser und vor großem Publikum lieber in Jeans und Sneaker posieren? Seit Erich Mende und Guido Westerwelle habe ich schon lange keinen FDP-Mann mehr gesehen, der so aussieht, wie die jungen Herren sich den FDP-Mann vorstellen, mit dem sie keinesfalls verwechselt werden wollen. Lieber biedern sie sich dem uniformen Zeitgeschmack an und dünken sich dabei auch noch individualistisch. Wolfgang Kubicki sieht dagegen vergleichsweise cool aus.

Dies wird hier keine Mode-Kolumne, sondern eine über den Liberalismus und die Liberalen, die fürchten, für Liberale gehalten zu werden. Kapitalismus, neoklassische Ökonomie, solche Sachen gelten als kalt, aber eben nicht als cool. Deshalb wollen die Liberalen jetzt »mitfühlend« und »human« werden. Nach der Kleidung kommt die Sprache dran. Kristalina Georgieva, die Präsidentin des als Hauptsitz der eiskalten Austeritätsideologie geltenden Internationalen Währungsfonds (IWF), hat mit der Sprachreinigung begonnen. Jüngst sprach sie von der aktuellen »Krise der Lebenshaltungskosten« Was meinte sie damit? Früher, in den Zeiten der kalten Ökonomie, wurde dasselbe Phänomen »Inflation« genannt. Aber das schien den IWF-Redenschreibern offenbar zu technisch und unpersönlich. »Krise der Lebenshaltungskosten« bringt die Betroffenen in den Blick, die als Konsumenten zu Opfern steigender Preise werden. Will sagen: Auch der IWF zeigt Gefühle. Dass die Profiteure der Inflation, von denen es viele gibt (Konzerne, Schuldner) damit sprachlich verschwinden, nimmt der neue ökonomische Menschlichkeitsdiskurs bewusst oder unbewusst in Kauf. Der ökonomische Begriff ist komplexer, aber eben leider nicht empathisch und nicht eingebettet in die Lebenswelt der Menschen.

Liberale als Liberalismuskritiker

Dass Kritiker von links über grün bis neo-konservativ seit Jahren den »Neo«liberalismus für alles Schlechte in der Welt verantwortlich machen, ist deren gutes Recht. Dass die Liberalen, scheu und opportunistisch wie sie sind, dem nichts Rechtes entgegenzusetzen wussten, ist traurig. Doch neuerdings singen die Liberalen selbst das Lied der Liberalismus-Kritik fast lauter als diese. Elif Özmen, Philosophie-Professorin aus Gießen, deren verdienstvolle Monografie »Was ist Liberalismus« im Juli im Suhrkamp-Verlag erscheint, verwendet in einem Trailer zu ihrem Buch in der Zeitschrift »liberal« viel Mühe darauf, sich von den »Apologeten des Liberalismus« abzugrenzen. Diese nämlich, also die Verteidiger des Liberalismus, würden häufig im Namen der Freiheit vulgär agitieren für die Minimalisierung der Staatlichkeit, die Entfesselung der Märkte, den Verzicht auf Gemeinwohlorientierung und das Recht, sich jeden Erfolg als Verdienst, jeden Misserfolg als persönliches Versagen zuschreiben zu lassen. Ich vermute, die Autorin merkt gar nicht, dass sie hier in Nuce die gängige Kritik am Liberalismus sich zu eigen macht, distanziert präsentiert durch Begriffe wie »vulgär«, »agitieren«, oder »schlicht«, die es erlauben, einen guten vom ordinären Liberalismus abzugrenzen. Letzteren, wen wunderts, verorte die Akademikerin, bei Journalisten und sozialen Medien. Der Aufgabe, das liberale Projekt gegen seine Kritiker zu verteidigen, widersetzt die Philosophin sich explizit. Das wäre ihr vermutlich zu bekenntnishaft, zu unwissenschaftlich.

Kein Wunder, dass der Liberalismus weltweit in der Defensive ist, Autokraten und Diktatoren immer mehr Zulauf haben. Victor Orban benutzt den Begriff der »illiberalen Demokratie« ja gerade nicht als Schimpfwort, sondern mit stolzem Selbstbewusstsein. »Liberal« heißt für ihn kalt, dekadent, ohne Werte und ohne Haltung, libertär, kapitalistisch und promiskuitiv. Illiberale wären dagegen volksnah und wertegebunden.

Anstatt den illiberalen Populismus mannhaft zu zertrümmern, heißt die Antwort der Liberalen »Mea Culpa« wie im katholischen Beichtstuhl. Timothy Garton Ash, ein großer Liberaler, geißelt in seinem neuen biografischen Buch »Homelands« die Hybris des Westens und des globalisierten Finanzkapitalismus, welche uns große Rezession und soziale Ungleichheit beschert hätten. Das Jahr der globalen Finanzkrise 2008 markiert für Garton Ash die entscheidende Zäsur, in welchem die Utopie einer liberalen und offenen Weltgesellschaft zerstört worden sei und der Liberalismus seine Glaubwürdigkeit verloren habe. Will sagen: Wir sind selbst schuld am Aufstieg des Illiberalismus, verstehen und bedauern das.

Mehr Mut und Offensive wäre nötig

Nun kann man gewiss kritisieren, dass in den Jahren vor 2008 fundamentale ordnungspolitische Grundsätze, etwa das Haftungsprinzip, verletzt wurden. Doch die Verteidiger des Liberalismus müssten zugleich stark machen, in welchem Maße der globale Kapitalismus des späten 20. Jahrhunderts die Jahrhunderte alten Ungleichheiten zwischen den Völkern zu schleifen vermochte, was Millionen Menschen aus der Armut befreit hat. Stattdessen macht auch Martin Wolf, liberaler Chefideologie der »Financial Times«, in seinem jüngsten Buch über die »Krise des demokratischen Kapitalismus« den Zusammenbruch des Finanzsystems 2008 für die Legitimationskrise der westlichen Welt und die Verarmung der stolz arbeitenden Mittelschichten verantwortlich. Dieses Desaster treibe die Menschen in die Arme populistischer Verführer, kein Wunder.

Die Kritik hat sich so langsam herumgesprochen. Selbstbewusste Freunde der Freiheit sollten besser die Stärken des Kapitalismus herausstreichen: Hat sich die Weltwirtschaft (allen voran Deutschland) nicht erstaunlich robust und resilient von der Finanzkrise erholt? Wie kommt es, dass der US-Kapitalismus bis heute weltweit der entscheidende Treiber von Wohlstand, Produktivität und Innovation ist? Eine Demokratie, die das Bündnis mit dem Kapitalismus aufkündigt, verspielt Freiheit und Wohlstand. Dem Einsatz für das historisch überlegene, derzeit höchst gefährdete Bündnis zwischen liberaler Demokratie (inklusive radikaler Meinungsfreiheit) und globalem Kapitalismus müssten alle Anstrengungen der Liberalen gelten. Die Kritik am Liberalismus sollten sie ernst nehmen, die Feinarbeit getrost den Linken, Grünen und Konservativen überlassen. Das können die besser.

Rainer Hank

03. Mai 2023

Last Generation

Warum kommen immer weniger Kinder auf die Welt?

Am Osterfest hat die Financial Times (FT) mich mit einer Headline auf Seite Eins geschockt: »Italiens Geburtenrate auf dem niedrigsten Stand seit 1861.« Zur Zeit der nationalen Einigung Italiens gab es jährlich 800.000 Neugeborene bei 26 Millionen Einwohnern. Heute zählt Italien 60 Millionen Bürger bei nicht einmal 400.000 Babys. Noch nie war Italien weniger fruchtbar als im vergangenen Jahr.

Natürlich ist mir – Kind der babyboomenden Italientouristen – nicht entgangen, dass die Vorstellung des mediterranen Matriarchats mit Mama, Nonna und vielen Bambini immer schon ein Klischee war. Doch die Daten wusste ich nicht: Eine italienische Frau bringt statistisch nur noch 1,24 Kinder auf die Welt. Die natürliche Reproduktionsrate liegt bei 2,1. Schon befürchtet die New York Times, die Italiener könnten, wenn sie nicht aufpassen, bald ganz verschwinden. Dass die Bevölkerung nicht noch schneller schrumpft, liegt daran, dass auch in Italien die Menschen immer gesünder und langlebiger sind und sich die Zahl der Hundertjährigen innerhalb von zwanzig Jahren verdreifacht hat.

Italien ist krass, bestätigt aber einen globalen Trend. Inzwischen gibt es weltweit mehr Menschen über 65 Jahren als unter fünf Jahren. Selbst die Demographie-Fachleute sind überrascht, dass es derart fix geht: Mehr als die Hälfte der Länder in der Welt haben inzwischen Reproduktionsraten unterhalb jener Zahl, die nötig wäre, die Menschheit zu retten. Weil die Entwicklung derart universal ist, greifen auch kulturelle und religiöse Erklärungen allenfalls in Einzelfällen. Dass Israel mit einer Reproduktionsrate von 2,9 die Liste der reichen OECD-Länder anführt und eine Frau dort meint, sie müsse sich entschuldigen, wenn sie weniger als drei Kinder hat, mag Gründe im Glauben an einen Zusammenhang von Fruchtbarkeit und Gottgefälligkeit haben. Dass am Ende der Tabelle Süd-Korea mit nur noch 0,8 Geburten steht (1970 war man noch bei 4,5), lässt sich ebenfalls kulturell erklären, wie mir meine Kollegin Lena Schipper erklärt, die in Seoul lebt: Emanzipierte Frauen weigern sich zu heiraten und Kinder zu kriegen, weil sie dann wieder im archaischen Patriarchat landen würden.

Deutschland sieht nur auf den ersten Blick wie eine kleine Ausnahme aus. Mit 1,53 sind wir wieder auf dem Stand von 1970; zwischendrin war die Geburtenrate in den neunziger Jahren auf 1,3 zurückgegangen. Das führen die Fachleute auf den sogenannten Timing-Effekt zurück, der darin besteht, dass das erste Kind immer später kommt und sich statistisch bei knapp 31 Jahren eingependelt hat. Auch der Wende-Schock mag eine Rolle spielen, der dazu führte, dass die Rate in den neuen Bundesländer schon mal unter 1 lag. Inzwischen hat sich Deutschland im europäischen Mittelfeld eingependelt, liegt also im Trend des allgemeinen Babyschwunds.

Mehr Sex bringt auch keine Kinder

Macht man sich das klar, bekommt das Wort von der »Last Generation« plötzlich eine ganz andere Bedeutung, wobei radikalen Klimaaktivisten diese Entwicklung gar nicht unlieb ist. Weniger Kinder hinterlassen weniger CO2–Fußabdrücke. Auch Hardcore-Feministinnen halten Kinderlosigkeit für einen Ausdruck selbstbestimmten Lebens: »Empty Planet«, ein schöner, leider leerer Planet. Ein Bevölkerungswachstum gibt es inzwischen nur noch in den armen Ländern Afrikas.

Was soll man tun? Gar nichts, hätte mein journalistischer Lehrer Hans D. Barbier gesagt. Wenn die Menschheit beschließt, sich ein Ende zu machen, sind dies viele freie Einzelentscheidungen, die zu korrigieren niemand sich anheischig machen sollte. Deutsche, die in der Nazizeit großgeworden sind, sind besonders sensibel gegenüber einer völkischen Gebärförderungspolitik. Doch in den meisten Ländern wollen die Politiker den Rückgang der Bevölkerung nicht hinnehmen und steuern mit allerlei Maßnahmen dagegen. Dazu zählen ein höheres Kindergeld, Nachlässe bei der Einkommensteuer, vom Staat oder den Unternehmen bezahlte Erziehungszeiten und vieles mehr.

Bei all diesen Maßnahmen handelt es sich um Reaktionen auf die historische Falsifizierung des berühmten Diktum von Konrad Adenauer, wonach die Leute Kinder »von alleine« kriegen. Jetzt muss der Staat nachhelfen. In Korea hat die Regierung ihre Bürger zu mehr Sex ermuntert (»Geht früher heim!«), was womöglich funktioniert, nur nicht zu mehr Kindern führt. Die meisten Länder versuchen es mit Geld- und Zeitgeschenken. Italien, wo es junge Familien besonders schwer haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden, hat unter der Regierung von Mario Draghi große Anstrengungen unternommen, den Trend zu stoppen oder gar umzukehren. Eltern erhalten, abhängig vom Einkommen, für ein Neugeborenes zwischen 50 und 175 Euro monatlich. In Deutschland wird über eine Ausweitung des Mutterschutzes und die Einführung einer Kindergrundsicherung diskutiert.

Doch das nützt alles nichts – jedenfalls nicht für die Fertilitätsrate. Die Korrelation ist negativ. Je mehr Geld die Staaten für mehr Kinder in die Hand nehmen, umso weniger Kinder kommen auf die Welt. 1980 beliefen sich die familienpolitischen Ausgaben der OECD-Länder auf 1,6 Prozent des Bruttosozialprodukts. Damals lag die Fertilitätsrate bei 2,2. Inzwischen wurden die Ausgaben auf 4,2 Prozent des BIP gesteigert, während die Fertilität auf 1,6 gefallen ist.

Wirken all die familienfreundlichen Maßnahmen inklusive großer finanzieller Incentives nicht? Wäre es so, müsste das nicht nur die ökonomische Wissenschaft in eine tiefe Krise stürzen; auch unser Alltagswissen wäre schwer irritiert. Denn im sonstigen Leben wirken finanzielle Anreize eigentlich immer – denken wir an Gehaltsverhandlungen, Rentenerhöhungen, Steuervermeidungsstrategien oder das 9–Euro-Ticket. Verbreitet ist die Meinung, es gäbe immer noch zu wenig Geld und Betreuungseinrichtungen. Eine schwache, bei Politikern gleichwohl beliebte Erklärung, finde ich.

Was dann? Forscher des Max-Planck-Instituts haben mir dankenswerterweise eine kommentierte Liste kluger Papers geschickt. Wie immer geht es darum, ob die Gesellschaft oder die Menschen verantwortlich sind. Womöglich hat ein nüchterner Individualismus das Kosten-Nutzenverhältnis von Elternschaft zugunsten einer (womöglich falsch verstandenen) Selbstverwirklichung neu justiert? Womöglich bleiben – aller Vereinbarkeitsrhetorik zum Trotz – Beruf und Familie in einem Spannungsverhältnis, das zugunsten der Berufsarbeit aufgelöst wird. Das Phänomen der »Child Penalty« besagt, dass Frauen nach dem ersten Kind gehaltsmäßig von den Männern abgehängt werden – bei zuvor gleichen Start-, Ehrgeiz- und Karriereerfolgen.

Befriedigend sind diese Mutmaßungen alle nicht. Nur eines ist gewiss: Noch mehr Staatsgeld, bringt auch nicht mehr Kinder auf die Welt.

Rainer Hank

03. Mai 2023

Darf man noch alles sagen

Überlegungen zum Stellenwert der Freiheit

Ostern sei das Fest der Freiheit, heißt es: Ein Anlass darüber nachzudenken, wie es um die Freiheit steht – in der Welt im Allgemeinen und bei uns in Deutschland im Speziellen. Nicht besonders gut, um die Antwort vorwegzunehmen.

Beginnen wir mit der Philosophie, bevor wir zu den Statistiken wechseln. Wir leben in einer Zeit der gescheiterten Befreiungen, so beginnt der Frankfurter Philosoph Christoph Menke seine jüngst erschienene, sehr lesenswerte »Theorie der Befreiung«: »Alle Befreiungen, die die Moderne seit ihrem Beginn hervorgebracht hat, haben sich – früher oder später – in ihr Gegenteil verkehrt«, klagt Menke: Sie haben neue Zwänge, neue Ordnungen der Abhängigkeit und Knechtschaft hervorgebracht. Es ist eben leider nicht so, dass sich die Menschheit seit ihren Anfängen aus der Knechtschaft befreit und am Ende eines langen Weges schließlich im Reich der Freiheit landet. Stattdessen sind Freiheit und Knechtschaft ineinander verstrickt. So hat die Befreiung von äußerer Bevormundung (durch Familie oder Religion) zu neuen Formen der Selbstkontrolle und Selbstdisziplin geführt. Trauen wir uns, so zu leben, wie wir wollen? Dürfen wir so frei reden, wie wir gerne würden? Das scheint jedenfalls nicht mehr eindeutig bejaht zu werden in einer Welt, in der äußerer Gruppendruck und die Erwartung hoher Gruppenloyalität sich in unseren Köpfen als »Schere« eingenistet hat.

Breaking Bad oder Exodus

Menke erzählt von dieser Ambivalenz anhand der Geschichte des Chemielehrers Walter White aus der Serie »Breaking Bad«, der sich vorgenommen hat, aus der Knechtschaft der Gewohnheit auszubrechen und ein selbständiges und freies Leben zu führen. Am Ende gerät White auf die schiefe Bahn und wird zu einem ruchlosen Drogenboss. Frei ist, wer nicht gezwungen wird, sondern selbst seine Ziele wählen kann. Menke deutet Walter White als Gefolgsmann der Lehren von Immanuel Kant und Friedrich A. von Hayek, also als eine Inkarnation neoliberaler Befreiung. Neoliberalismus, so erwarten wir es von einem Philosophen der »Frankfurter Schule«, kann natürlich am Ende nicht gut gehen. Die Befreiung zur Selbständigkeit, die »Breaking Bad« erzählt, nennt Menke »systemkonform«. Der freie Serien-Held landet in einer neuen Abhängigkeit, weil er sich aus freien Stücken quasi zwanghaft um die Mehrung seines Geldvermögens sorgt.

Als Gegenmodell zum liberalen Freiheitskonzept bringt Philosoph Menke die Exodus-Erfahrung der Bibel ins Gespräch: Die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens, in der Tat eine radikale Ostererzählung. Danach wäre die Freiheit kein Akt des individuellen Wollens – wie im Liberalismus -, sondern ein Widerfahrnis bezogen auf einen transzendenten Höchsten, dessen Gebot und Gesetz zu gehorchen ist. Am Ende landet also auch die religiöse Erfahrung wieder in der Unfreiheit. Das ist nicht schön und ziemlich dialektisch.

Wechseln wir von den Höhen der Philosophie in die Niederungen der Empirie, um zu fragen, wie es denn tatsächlich um die Freiheit hierzulande und im Rest der Welt steht. Dazu braucht es keine Definition der Freiheit, sondern saubere Umfragemethoden. Die kann man von den Meinungsforschern aus Allensbach am Bodensee bekommen, die derzeit zusammen mit dem »Media Tenor«, einem auf Inhaltsanalysen von Medien spezialisierten Unternehmen, an einem neuen »Freiheitsindex« arbeiten.

Freiheit war stets dort am besten aufgehoben, wo sich Marktwirtschaft und Demokratie paaren. Dass diese Freiheit allenthalben auf dem Rückzug ist, lässt sich nicht übersehen. »Freedom House«, ein Thinktank in Washington, registriert in seinem jüngst vorgelegten Überblick für das Jahr 2022 zum siebzehnten Mal in Folge einen globalen Rückgang der Freiheit und eine Zunahme autoritärer Regime. Es gibt Jahr für Jahr mehr Länder, in denen die Freiheit eingeschränkt wird, verglichen mit Staaten, in denen es sich freier leben lässt. Deutschland ist ein freies Land, aber in anderen europäischen Ländern rangiert die Freiheit höher als bei uns: Ganz vorne bei den bürgerlichen Freiheitsrechten sind Finnland, Schweden oder die Schweiz, bei der Achtung wirtschaftlicher Freiheit sind Taiwan, Singapur und abermals die Schweiz auf den Spitzenplätzen. So halten inzwischen nur noch 47 Prozent der Deutschen Freiheit für den höchsten Wert (es waren schon einmal über 50 Prozent), während für 41 Prozent die Gleichheit Priorität hat. Das könnte im Umkehrschluss darauf deuten, dass die Menschen bereit wären, im Konflikt um der Gleichheit willen Einschränkungen der Freiheit hinzunehmen.

Besser vorsichtig sein

Während dieses schwache Freiheitsengagement der Deutschen seit langem bekannt ist, lassen zwei weitere Ergebnisse der Allensbach-Befragung aufhorchen. Auf die Frage, »wie empfinden Sie ihr gegenwärtiges Leben – fühlen Sie sich frei oder unfrei?« – gaben 2022 lediglich 45 Prozent an, dass sie sich frei fühlen. Im Jahr 2017 lag dieser Wert schon einmal bei 51 Prozent; 2021 gab es einen Tiefpunkt bei 36 Prozent.

Es kommt noch dicker: Lediglich 32 Prozent der Deutschen waren 2022 der Meinung, man könne hierzulande seine Meinung frei sagen. 48 Prozent finden, man solle besser vorsichtig sein. So etwas gab es noch nie. 1990, im Jahr der Wiedervereinigung, meinten 70 Prozent, sie könnten ihre Meinung frei sagen, lediglich 18 Prozent rieten zu Vorsicht. Seither nähern die beiden Kurven sich an, bis sie sich vor zwei Jahren geschnitten haben. Roland Schatz, Chef von Media-Tenor, macht die Pandemie für dieses bedrückende Resultat verantwortlich. In zwei Lockdown-Jahren blieben tagtäglich die Corona-Meldungen in Fernsehen und Presse oberhalb der Aufmerksamkeitsschwelle und haben in der Breite der Bevölkerung den Eindruck verstärkt, es sei mit hohen Kosten verbunden, gegen Impfnötigung und weitere Freiheitseinschränkungen zu opponieren. Heute, wo selbst der Gesundheitsminister über Impfschäden spricht, segelt das Thema leider wieder unter dem Aufmerksamkeitsradar. Das heißt, eine Aufarbeitung der Zeit der Unfreiheit nach Maßstäben der Verhältnismäßigkeit dringt nicht durch, selbst wenn sie stattfindet.

Philosophie und Empirie treffen sich an einem zentralen Punkt: Freiheit ist prekär; stets droht sie in Unfreiheit umzuschlagen. Und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Christoph Menke, der Philosoph der Freiheit, musste das am eigenen Leib erfahren: Als Mitunterzeichner des offenen Briefs für einen baldigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen in der Ukraine, pfiff ihm der Wind des Widerstands scharf um die Ohren. »Die Reaktionen waren heftig,« bekannte er in einem Interview. Freiheit sei immer die Freiheit der Andersdenkenden, so geht das berühmte Zitat von Rosa Luxemburg, die selbst für den Sozialismus und also gegen Freiheit kämpfte. Freiheit, wie gesagt, ist prekär.

Rainer Hank

04. April 2023

Das Versagen des Oligopols

Warum merken die Wirtschaftsprüfer nichts bei Credit Suisse & Co.?

Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC (PricewaterhouseCoopers) ist auf den 14. März 2023 datiert: Er bestätigt, dass die Zahlen der Schweizer Credit Suisse (CS) im Einklang sind mit den Anforderungen der Amerikanischen und Schweizer Rechnungslegung. Zwei Tage später, am 16. März, erhält die CSB eine »Liquiditätsnothilfe« von 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank. Weitere drei Tage später, am Sonntag, dem 19. März, wird die Bank in einer staatlichen Hauruckaktion zum Schleuderpreis von drei Milliarden Franken an die Konkurrentin UBS verkauft.

Wie kann es sein, dass eine Bank nur wenige Tage nach einem positiven Prüferurteil wirtschaftlich am Ende ist? Wozu haben wir Prüfer, wenn sie sogar eine existenzbedrohende Krise verschlafen, fragt sich der Laie. »Frisch geprüft in den Abgrund« titelte die FAZ so frech wie nachvollziehbar.

Die entschuldigenden Erklärungen folgten auf dem Fuße. Das Testat eines Wirtschaftsprüfers sei schließlich keine Existenzgarantie. Zumindest auf dem Papier habe die CS eine gesunde Kapitalquote und ganz ordentliche Liquiditätszahlen vorzuweisen gehabt, hieß es. Und einen »Bank-Run«, bei dem viele geängstigte Sparer gleichzeitig ihr Geld abziehen, könne auch der beste Prüfer nicht antizipieren. Immerhin habe PwC ihr Testat für die CS verschoben, nachdem man bei den internen Kontrollen der Bank auf »wesentliche Mängel« (»material weaknesses«) gestoßen sei. Aus Sicht der Prüfer mag es bitter erscheinen, dass das aufgeschobene PwC-Testat schließlich pünktlich zum Untergang der Bank kam.

Die Frage »Wozu Prüfer?« bleibt und lässt sich nicht mit »Shit happens« abtun. Zumal einem rasch noch deutlich schlimmere Fälle in den Sinn kommen. Haben die Wirtschaftsprüfer nicht jahrelang die Bilanz des Unternehmens Wirecard gutgeheißen, obwohl der Zahlungsdienstleister in großem Ausmaß seine Geschäfte erfunden hat? Hier war es EY (vormals »Ernst & Young«), dem nicht aufgefallen sein will, dass 1,9 Milliarden Dollar auf Bankkonten in Asien reiner Bluff waren. Saldenbestätigung sei das Erste, was ein Prüfer zu tun habe, sagte mir ein altgedienter Banker damals: Bei der Bank nachfragen, ob das Geld wirklich auf dem Konto ist. Inzwischen läuft eine Klagewelle von Wirecard-Opfern, deren Schadenersatz-Forderungen sich auf circa 20 Milliarden Dollar summieren.

Skandal: Arthur Andersen und Enron

Der größte Skandal jüngerer Zeit heißt Arthur Andersen. Der Fall liegt eine Weile zurück, fällt einem als Wirtschaftsjournalist jedoch sofort ein. Der amerikanische Energiegigant Enron hatte seine Bilanz in großem Stil gefälscht. Das Prüfunternehmen Arthur Andersen hat den Schwindel gedeckt, nicht vorhandene Gewinne von 1,2 Milliarden Dollar testiert und anschließend dafür gesorgt, dass Beweise geschreddert wurden. Arthur Andersen bekam hohe Strafen und hat den Fall am Ende nicht überlebt. Nach dem Enron-Skandal kam es im Jahr 2002 in den USA zu einem eigenen Gesetz, dem Sarbanes-Oxley Act, mit welchem das Vertrauen der Anleger in die Richtigkeit und Verlässlichkeit der veröffentlichten Finanzdaten von Unternehmen wiederhergestellt werden sollte. Das Gesetz verlangt, dass die Unternehmen ein internes Kontrollsystem einrichten. Auch in Deutschland gab es nach Wirecard ein neues Gesetz mit dem schönen Namen Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, das die Prüfer verpflichtet, ihre Mandate schneller wieder abzugeben (Rotation).

Gleichwohl mutet aus ordnungspolitischer Sicht vieles an der Praxis der Prüfung merkürdig an. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben einen öffentlichen Auftrag. Ihre gesetzliche Aufgabe ist es, »betriebswirtschaftliche Prüfungen, insbesondere von Jahresabschlüssen durchzuführen und Bestätigungsvermerke über das Ergebnis solcher Prüfungen zu erteilen«. Bezahlen muss dafür das geprüfte Unternehmen. Marktwirtschaftlich müsste eigentlich gelten: Wer bestellt, bezahlt. Wenn also die Öffentlichkeit (im Interesse von Aktionären und Gläubigern) eine Prüfpflicht für Unternehmen verhängt, müsste diese Öffentlichkeit – also der Staat – die Kosten übernehmen. Zahlt der Mandant, entsteht eine verführerische Nähe zwischen Prüfern und Geprüften, zumal die Wirtschaftsprüfer vielfältig Beratungsleistungen an ihre Kunden verkaufen wollen – gerade dieses Geschäft wächst seit Jahren.

Man darf sich die Nähe zwischen Prüfer und Mandant nicht zu simpel vorstellen. Dass die Prüfer von EY einem Anfangsverdacht betrügerischen Verhaltens bei Wirecard nicht weiter nachgegangen sind, habe auch psychologische Gründe gehabt, heißt es in der Branche: Schließlich bringt es dem Prüfer keine Sympathiepunkte, Fehler in den Zahlen eines Unternehmens aufzudecken und ein Testat zu verweigern, erst recht, wo es sich bei Wirecard um einen damals von allen bewunderten Jung-Star im Dax handelte. Wer will schon seinen Kunden verärgern? Sollte sich hinterher herausstellen, dass doch alles in Ordnung ist, ist der Reputationsschaden für Prüfer und Geprüfte hoch und die Wettbewerber reiben sich die Hände. Stattdessen kam es am Ende dann dazu, dass aus Angst vor Reputationsschaden für EY ein viel größerer Reputationsschaden entstand.

Das führt – ordnungspolitisch – zur größten Verhaltensauffälligkeit der Branche, dem Oligopol von vier Platzhirsche (»Big Four«) Deloitte, PwC, EY und KPMG. Es geht ein bisschen zu wie bei den »Zehn kleinen Jägermeistern« der »Toten Hosen«: Erst waren es fünf, dann verschwand Arthur Andersen. Jetzt droht EY das Aus. Es blieben noch drei Gesellschaften übrig. Bei funktionierendem Wettbewerb müsste jetzt ein kleiner Prüfer der »Next Ten« in den Olymp aufsteigen. Dass das nicht passiert, liege daran, dass die Kleineren der Branche die für das Wachstum erforderlichen hohen Investitionskosten nicht stemmen könnten, sagt man mir. Und dass die besten Uniabsolventen aus Karriere- und Einkommensgründen alle bei den Großen anheuern. So geben sich die Big Four bei den Dax-40 die Klinke in die Hand (mit Ausnahme von SAP, den kein Großer prüfen will, weil sich dort mit Beratung viel mehr verdienen lässt).

Oligopole müssen nicht per se schädlich sein, solange es einen harten Preis- und Qualitätswettbewerb gibt. Aber kann es gut sein, dass reihum immer die Gleichen rotieren? Und neuerdings auch wieder hohe Preise durchsetzen können? Schon droht der Staat, in einem künftig möglichen Dreierkarussel die Prüfungsmandate hoheitlich zu vergeben. Das würde den Teufel mit Beelzebub austreiben. Stattdessen wäre es den Schweiß der Edlen wert zu prüfen, wie sich die Zugangsschwelle zum Club der Wenigen senken ließe. Vielleicht hat die Monopolkommission ein bisschen Luft und kann sich Gedanken machen?

Rainer Hank

29. März 2023

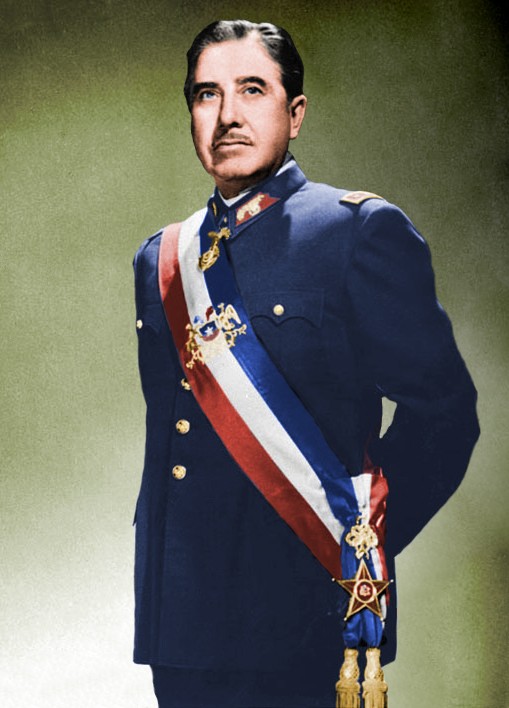

Neoliberalismus in Chile

Was trieb gute Ökonomen in die Arme eines Diktators?

Vor 50 Jahren, am 11. September 1973, putschte das Militär in Chile. Der drei Jahre zuvor demokratisch gewählte, sozialistische Präsident Salvador Allende nahm sich das Leben. Eine Junta unter der Führung des Generals Augusto Pinochet regierte das Land bis zum 11. März 1990. Staatlicher Terror, politische Morde, Folter und Verschleppungen waren an der Tagesordnung.

Zur Gesundung der wirtschaftlichen Situation des Landes holte sich Pinochet Hilfe bei marktliberalen Ökonomen in den USA. Unter Allende hatte das Land ökonomisch abgewirtschaftet, war buchstäblich bankrott und die Menschen bettelarm. Die Ökonomen aus Chicago, angeführt von Milton Friedman, verordneten dem Land einen wirtschaftlichen Reformkurs: radikale Privatisierung, Förderung des Unternehmertums, Abbau von Zöllen, niedrige Steuern, Öffnung der Märkte und eine unabhängige Notenbank. Man kann sich das ähnlich vorstellen wie im China von Deng Xiao Peng nach dem 11. Parteitag 1978 – nur dass es in Südamerika kein maoistisches Regime war, das den Markt entfesselte, sondern eine autoritäre Militärjunta.

Seit Pinochets Chile – noch vor der Thatcher-Revolution (1979) und dem Regierungsantritt Ronald Reagans (1981) – ist der Begriff »Neoliberalismus« in Verruf gekommen. Das war zuvor anders: Da verstand man etwa in Deutschland unter Neoliberalismus die »soziale Marktwirtschaft« der Freiburger Schule Walter Euckens, der wir das Wirtschaftswunder nach 1945 verdanken. Tatsächlich lässt sich der Umschlag von der positiven zur negativen Konnotation des Begriffs mit Inhaltsanalysen publizistischer Texte auf Mitte der siebziger Jahre datieren.

Verführung von rechts

Die blutige Revolution Pinochets in Chile hat dem Neoliberalismus einen Tiefschlag versetzt, von dem er sich bis heute nicht erholt hat. Viele Chilenen fanden damals Asyl in Deutschland, viele davon in der DDR. In Oste und West las man die Gedichte des Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda, der wenige Tage nach dem Putsch einem Giftanschlag erlegen war und zum Helden der kommunistischen Freiheitsbewegung verklärt wurde.

Wie aber konnten Freude der bürgerlichen Freiheit dazu kommen, ein autoritäres Regime zu unterstützen, das die Freiheit seiner Bürger brutal unterdrückt? Milton Friedman, Ökonomie-Nobelpreisträger von 1976, rechtfertigte sich in einem Newsweek-Artikel vom 14. Juni 1976 mit einem technokratischen Argument: »Trotz meiner tiefen Ablehnung des autoritären politischen Regimes in Chile betrachte ich es nicht als böse für einen Ökonomen, der chilenischen Regierung technischen wirtschaftlichen Rat zu geben. Gleichermaßen würde ich es auch nicht als verwerflich erachten, wenn Ärzte dem Regime medizinischen Rat zuteilwerden ließen, wenn es gälte, in Chile eine Krankheitswelle zu beenden.« Wirklich überzeugend finde ich diese Apologie nicht, hatte Friedman doch selbst in seiner Schrift »Capitalism and Freedom« von 1962 die Auffassung vertreten, wirtschaftliche und politische Freiheit seien untrennbar.

Unrühmlich ist auch die Rolle des österreichischen Ökonomie-Nobelpreisträgers Friedrich A. von Hayek, der Pinochets Chile zweimal bereist hat, im Mai 1977 und im April 1981, wobei es beim ersten Besuch zu einer kurzen Begegnung mit dem Diktator gekommen war. Anders als Friedman hat Hayek sich nicht zu Mord und Folter geäußert und sich nie von den Menschenrechtsverletzungen Pinochets distanziert. Aus seinen zahlreichen öffentlichen Äußerungen ist ein Leserbrief an die britische »Times« vom August 1978 von Interesse. Hier versichert Hayek, er habe nie behauptet, dass autoritäre Regime besser als demokratische Regierungen in der Lage seien, die individuelle Freiheit zu sichern. Das bedeute freilich nicht, »dass unter bestimmten historischen Umständen die persönliche Freiheit von einem autoritären Regime nicht hätte besser beschützt werden können als von einer Demokratie«. Die umständliche doppelte Verneinung besagt im Klartext: Es gibt Situationen, in denen Diktaturen freiheitsfördernder sind als Demokratien.

Zum Beleg kommt Hayek nach einem missglückten Lob der Tyrannenherrschaft im antiken Athen und einem indiskutablen Lob des portugiesischen Diktators Salazar auf Chile zu sprechen: Er kenne keinen einzigen Menschen, der nicht der Aussage zustimmen würde, dass die persönliche Freiheit unter Pinochet größer sei als unter Allende. Auch diese Behauptung kann allenfalls im Umkehrschluss durchgehen: Beide Male handelte es sich um eine Diktatur, mal von links, mal von rechts. Mit der persönlichen Freiheit war es beide Male nicht weit her.

Gefahren der »unbegrenzten Demokratie«

Am Ende seines Briefs macht Hayek einen Punkt, der aus heutiger Sicht sehr nachdenkenswert ist. Eine »begrenzte Demokratie«, behauptet er, sei die überlegene Regierungsform und das beste Mittel, Frieden zu sichern. Eine »unbegrenzte Demokratie hingegen müsse durch die Logik der Übernahme unabhängiger Institutionen zum Totalitarismus führen. Darin wird man Hayek – bei allem sonstigen Widerspruch – unbedingt Recht geben müssen. Eine »begrenzte Demokratie« würde man heute als »liberale Demokratie« bezeichnen: Deren begrenzende Ideen heißen Toleranz, Respekt vor der persönlichen Autonomie und Respekt vor Minderheiten. Diese Werte muss eine Regierung garantieren, die ihrerseits durch das Recht diszipliniert wird. Der Rechtsstaat sichert das Privateigentum, die Vertragsfreiheit und freie Märkte: Nichts davon darf eine demokratisch gewählte Regierung über Bord werfen, gerade weil sie sich auf Mehrheiten berufen könnte.

Die Notwendigkeit, zwischen Demokratie und Rechtsstaat zu unterscheiden, könnte Hayek zu seinem Lob der Diktatur verführt haben. Eine »liberale Diktatur« hingegen ist ein Widerspruch in sich, den sie will mit Zwang Freiheit durchsetzen, die doch gerade durch Abwesenheit von Zwang definiert ist. Heute geht die Gefährdung der Freiheit eher von »illiberalen Demokratien« (Victor Orban & Co.) aus. Über die sogenannte Justizreform Benjamin Netanjahus hat der israelische Ökonom Eran Yashiv kürzlich in einem Spiegel-Interview bemerkt: »Wenn die Reformen mit ihren Angriffen auf die Medien, die Justiz und die akademische Welt umgesetzt werden, wird Israel sich in eine Autokratie verwandeln.« Und zwar auf demokratische Weise, müsste man hinzufügen.

Es ist der historische Irrtum der »neoliberalen« Ökonomen – oder soll man von Schuld sprechen -, aus berechtigter Sorge vor dem Umschlag eines demokratischen Regimes in den Totalitarismus blind gewesen zu sein gegenüber diktatorischen Unrechtsstaaten wie Chile oder Portugal. Das ändert indessen nichts daran, dass der Auftrag, die Demokratie rechtsstaatlich einzuhegen, heute wieder höchst aktuell ist. Eine Verabsolutierung der Demokratie wird die Freiheit abschaffen.

Rainer Hank