Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

19. August 2025Nahbarkeit

19. August 2025Schuld und Schulden

15. August 2025Unser Freund, das Aton

15. August 2025Ein Sparkommisar?

12. August 2025Wohltemperiert

09. August 2025Demokratie-Industrie

09. August 2025Schlank werden

05. August 2025Booster-Boomer

05. August 2025Ein Lob des Stammtischs

02. August 2025Lokomotive des Fortschritts

29. November 2023

Allahu Akbar

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Religion und Terror?

Viele Terroristen der Hamas, so wird es berichtet, hatten bei ihrem barbarischen Massaker am 7. Oktober in Israel den Schlachtruf »Allahu Akbar« auf den Lippen. Das bedeutet: »Gott ist größer«. Die Vermutung liegt nahe, der Terror habe sich auf diese Weise einer religiösen Legitimation versichert. Dies überhöht die böse Tat und gibt ihr einen theologischen Sinn: Es wäre dann der Wille Gottes, die Juden auszurotten und Palästina »zu befreien« (»From the river to the see«).

Trägt der Nahostkonflikt Züge eines Religionskrieges? Führt der Absolutheitsanspruch vieler Religionen zu Mord, Totschlag und Barbarei? Der jüdische Historiker Michael Brenner sagte jüngst in einem FAZ-Interview, das religiöse Element werde allenthalben stärker. »Wenn jüdischer Messianismus und Islamismus aufeinandertreffen, gibt es keine Kompromisse. Beider Wahrheitsanspruch ist absolut.«

Die religiös-ideologische Überhöhung kriegerischer Verbrechen ist nicht neu. In Bertolt Brechts »Mutter Courage«, einem Drama, das im dreißigjährigen Krieg spielt und 1941 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde, tritt ein »Feldprediger« auf. Sein Dialog mit dem Koch der Soldatentruppe geht so:

»DER FELDPREDIGER: Werden Sie nicht gerührt, Koch. In dem Krieg fallen ist eine Gnad und keine Ungelegenheit, warum? Es ist ein Glaubenskrieg. Kein gewöhnlicher, sondern ein besonderer, wo für den Glauben geführt wird, und also Gott wohlgefällig.

DER KOCH: Das ist richtig. In einer Weis ist es ein Krieg, indem daß gebrandschatzt, gestochen und geplündert wird, bissel schänden nicht zu vergessen, aber unterschieden von alle andern Kriege dadurch, daß es ein Glaubenskrieg ist, das ist klar.«Eine Wallfahrt macht Menschen friedlich

Eigentlich wollte ich in dieser Kolumne mein Vorurteil bestätigen (wer will das nicht gerne), dass Religionen, ihrer Friedensbotschaft zum Trotz, Hass, Zwietracht sähen und Gewalt und Leid in die Welt bringen. Und dass der Islam die Welt vereindeutigen will, weil Mehrdeutigkeit schwer auszuhalten ist: Mörder werden als Märtyrer gefeiert. Ambiguitätstoleranz, eine zivilisatorische Errungenschaft, und Absolutheitsansprüche, ein archaisches Erbe, passen eben nicht zusammen.

Wäre das die ganze Wahrheit, müsste man Religionen bekämpfen oder zumindest im Sinne des Aufklärers Thomas Hobbes politisch unschädlich machen, um die Menschheit zu zivilisieren. Doch ganz so einfach (und schrecklich), wie es zunächst scheint, ist der Zusammenhang zwischen Religion, Krieg und Terrorismus nicht. Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster, verwahrt sich dagegen, dass es Allahs Wille sei, jüdische Menschen abzuschlachten. »Allahu Akbar« werde als Schlachtruf missbraucht, sagt er. Das sei unislamisch. Das Bekenntnis, dass Gott größer ist, sei in Wahrheit ein Aufruf zu Mäßigung und nicht zu Radikalisierung. Allah zu vereinnahmen, werde vom Islam also verboten. Was freilich unzählige religiös ungebildete Imame nicht hindere, genau dieses böse Geschäftsmodell mit Erfolg zu betreiben.

Inzwischen haben auch die Ökonomen begonnen, den Zusammenhang von Terror, Religion und wirtschaftlicher Benachteiligung zu erforschen. Berühmt geworden ist eine Untersuchung des amerikanischen Ökonomen David Clingingsmith, der zusammen mit Kollegen die Auswirkung der religiös vorgeschriebenen Wallfahrt nach Mekka (»Haddsch«) auf muslimische Pilgergruppen aus Pakistan studierte. Es liegt nahe, hier einen radikalisierenden Effekt zu vermuten, zumal bekannt ist, dass einige der islamistischen Terroristen, die am 7. Juli 2005 einen Anschlag auf die Londoner U-Bahn verübten, zuvor eine Pilgerreise nach Mekka unternommen hatten.

Doch die Haddsch-Studie der Ökonomen hat das Radikalisierungs-Vorurteil gründlich falsifiziert. Die Pilger kamen friedlicher aus Mekka zurück als sie aufgebrochen waren und zeigten sich religiös sanfter im Vergleich mit denen, die nicht dabei waren. Antipathien und Aggressionen gegenüber Ungläubigen sind nicht etwa größer geworden, sondern nahmen ab. Dagegen wuchs der Glaube an die Notwendigkeit von mehr Gleichheit zwischen ethnischen Gruppen. Und das Bekenntnis zu Frieden und Harmonie unter den Religionen. Ein Ergebnis, an dem Lessings »Nathan der Weise« seine wahre Freude gehabt hätte.

Sonnenfinsternis und Hexenverbrennung

Der Freiburger Ökonom Tim Krieger, dem ich den Hinweis auf die Haddsch-Studie verdanke, beschäftigt sich seit langem mit dem Thema. In einem aktuellen Forschungspapier zeigt er, dass vom Mittelalter bis zur Aufklärung Kriege, antisemitische Pogrome und Hexenverfolgungen stets in solchen Jahren zunahmen, denen einen Sonnenfinsternis vorausgegangen war. Eine Sonnenfinsternis galt damals als Zeichen des Übernatürlichen und Wink des Göttlichen. Dies wiederum konnte von den Mächtigen in der Politik als religiöser Kitt instrumentalisiert werden, die Ungläubigen (Juden und Muslime) zu bekriegen und Ketzer und »Hexen« zu bekämpfen. Strategisch gesehen stärkt Religion die Kampfesmoral.

Doch noch einmal: Der Zusammenhang zwischen Religion und Gewalt ist nicht so eindeutig, wie es scheint. Im Kern geht es bei Religionen um Hilfen zur Bewältigung von Kontingenz durch ein Angebot, dem Leben einen Sinn zu geben. Es geht eben nicht um Gewalt und Terror. Doch seit den Anfängen der Menschheit bot Religion sich auch dazu an, von Herrschern, Führern, Päpsten (Kreuzzüge) oder Imamen instrumentalisiert zu werden zur moralischen Aufrüstung von Kriegern und Terroristen. Ob das ein Missbrauch ist oder den Religionen (Absolutheitsanspruch) wesensmäßig eignet, vermag ich nicht zu entscheiden.

Tim Krieger äußert die Vermutung, dass Religiosität immer dann eine problematische Wirkung hat, wenn die politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Rahmenbedingungen eines Landes schlecht sind. Daraus könnte man dann zumindest folgern, dass Sozial- und Entwicklungspolitik ein Mittel zur Pazifizierung von Gruppen ist, die auf diese Weise weniger anfällig dafür würden, sich in Kriege und Massaker schicken zu lassen und dies dann auch noch als religiös-gebotenen Auftrag eines Gottes camouflieren. Das könnte ein Hinweis dafür sein, warum es hierzulande weniger radikalisierten Islamismus gibt als in den französischen Banlieues.

In Gaza scheint das freilich so nicht zu funktionieren: Ziemlich viel Entwicklungshilfegeld aus den Golfstaaten wie aus der EU brachte ganz offenbar keine nennenswerte Verbesserung des Wohlstands. Schlimmer noch: Hamas muss seinen (sozial-)staatlichen Verpflichtungen gegenüber der eigenen Bevölkerung weniger nachkommen, wenn diese Aufgaben durch ausländische Hilfe finanziert werden. Das spart Geld, das anderweitig mit tödlichen Folgen eingesetzt und dann auch noch als Auftrag Gottes ausgegeben werden kann.

Rainer Hank

21. November 2023

Frau unter Männern

Wie erzählt man (s)ein Leben?

Seit Ende Oktober hat die IG Metall eine neue Führung: Eine Frau. Sie heißt Christiane Benner, ist 55 Jahre alt. Und »seit 130 Jahren die erste Frau an der Spitze der größten deutschen Gewerkschaft«.

Ich habe mir das Vergnügen gemacht, (fast) alle Porträts zu lesen, die vor und nach dem Wahlgewerkschaftstag der IG Metall über Frau Benner erschienen sind. Warum macht man so etwas? Ein bisschen aus Nostalgie. In den 90er Jahren gehörte die Gewerkschaftsberichterstattung zu meinen journalistischen Pflichten. Die IG Metall war meine Lieblingsgewerkschaft: Klassenkampf mit den Instrumenten der Tarifpolitik – auf diese Weise hatten die Metaller die höchsten Löhne in der deutschen Industrie und die 35–Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchgesetzt. Es waren starke Männer, die diese Gewerkschaft prägten. Sie heißen Otto Brenner oder Franz Steinkühler. Verdammt lang her.

Nun also Frau Benner. Eine Frau schleift eine der letzten Männerdomänen in der deutschen Wirtschaft. Kein Porträt über die Neue ließ sich diese naheliegende Pointe entgehen, die Klügeren notierten immerhin mit Distanz, dass das auch ein Klischee sein könnte. Das machte mich neugierig: Wie erzählt man ein Leben so, damit es interessant wird? Einfach zu sagen, die Frau hat eine ganz normale Karriere gemacht und es mit Fortüne, Begabung und einer gehörigen Portion Machtwillen in ihrer Organisation nach oben geschafft, wäre mit Sicherheit näher an der Wahrheit. Aber auch ziemlich langweilig. Deshalb müssen gute Geschichten (heute sagt man: Narrative) her: die liefern in der Regel professionelle Erzähler (Pressestellen, PR-Agenturen, Journalisten), die sich orientieren an naheliegenden Konstruktionsschemata darüber, wie das Leben so spielt. Also etwa: »Vom Aufstieg und Fall.« So laufen derzeit die Porträts über den Immobilieninvestor René Benko (hierzulande ergänzt durch den Hinweis, der Mann habe ja nicht mal Abitur. Kein Wunder, kann ja nicht gut gehen!). Oder: »David besiegt Goliath.« (»Wie der unbekannte Elon Musk sich mit der gesamten Autoindustrie anlegt und am Ende selbst ein Goliath wird«).

Christiane Benner, IG Metall

Im Fall von Christiane Benner habe ich zwei Narrative gefunden. Erstens, wie gesagt: Einbruch in die Männerwelt. Zweitens: Aufstieg gegen die Widrigkeiten einer unfairen und ungleichen Gesellschaft.

Beginnen wir mit dem Einbruch in die Männerdomäne. Dazu gehört unbedingt: Die bösen Männer setzen alles daran, der Frau auf dem Weg nach oben Prügel in den Weg zu legen. »Was musste die Frau für Widerstände überwinden, nur weil sie eine Frau ist«, lese ich in der »Süddeutschen Zeitung«. Der Beleg für diese schwere Schicksal: Man habe versucht, sie »wegzuloben« an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB. Donnerwetter! Welch eine Biestigkeit. Das wäre gerade so, als würde man den Aspiranten auf einen Bischofssitz in den Vatikan wegloben und als Papst ins Gespräch bringen.

Sagen wir es so: Es gibt Schlimmeres. DGB-Chefin ist übrigens auch eine Frau geworden. Yasmin Fahimi, heißt sie. Bei ihrer Wahl hieß es natürlich nicht, sie sei aus ihrer Partei, der SPD, an die Spitze des DGB weggelobt worden. Stattdessen bot sich für sie dasselbe Narrative an wie bei Frau Benner: Erste Frau an der Spitze der gewerkschaftlichen Spitzenorganisation. Einbruch in die Männerwelt.

Auf die Idee eines alternativen Narrativs, wonach es selbst bei den Gewerkschaften inzwischen für eine Frau leichter ist ein Spitzenamt zu erringen als für einen Mann, kommt offenbar niemand. Dabei weisen Wahlergebnisse von über 90 Prozent, die man früher »albanisch« nannte, darauf hin, dass die Widerstände der alten weißen Männer sich in Grenzen gehalten haben. Erst recht verglichen mit den erbitterten Schlachten und Intrigen, die sich die Alpha-IG-Metaller früher geliefert haben. Und nur so nebenbei: In der deutschen Metallindustrie und in der IG Metall liegt der Frauenanteil bei knapp 20 Prozent. Machtpolitisch nicht schlecht gemacht, Frau Benner!

Nun zum zweiten Narrativ: Aufstieg einer Frau von ganz unten gegen die Widerstände einer ungleichen und ungerechten Welt. Dafür unterschlägt man besser, dass Benners Vater Ingenieur ist, sie also aus einer Akademikerfamilie stammt. Betont wird stattdessen, dass sie Scheidungskind sei und von der Mutter, Arzthelferin, allein erzogen wurde. Der Vater scheint freilich seinen Unterhaltsverpflichtungen nachgekommen zu sein; zum Beispiel hat er sie als Fünfzehnjährige auf eine Dienstreise nach Amerika mitgenommen. Seis drum. Erzählt wird, dass die Fünfzehnjährige dem Lehrer eine Klassenfahrt nach Norwegen aus finanziellen Gründen absagen musste. Armes Kind, denkt der Leser. Nur im Nebensatz und am Rand erfahren wir später, ein Solidarfonds habe Benner die Teilnahme an der Norwegenfahrt dann doch ermöglicht. Hätte man auch als Lob der Solidargemeinschaft erzählen können, hätte aber das Narrativ der ungerechten Klassengesellschaft gestört.

Klassenkampf oder Aufstiegsversprechen

So geht es weiter. Natürlich stößt das arme Scheidungskind nach dem Abitur auf weitere Aufstiegshürden, wird gezwungen, eine Lehre zur Fremdsprachenkorrespondentin zu machen, einfach weil »null finanzielle Ressourcen dagewesen waren«. Moment, denkt der Leser abermals: Gibt es nicht für einigermaßen begabte oder bedürftige Studenten in diesem Land vielfältige Stipendienangebote? Auch hier folgt die Beruhigung bald: Benner verlässt ihr Unternehmen, studiert Soziologie mit einem Stipendium, geht abermals für längere Zeit in die USA und macht anschließend rasch Karriere bei der IG Metall. Was soll man sagen: Deutschland ist offenbar ein gut funktionierender Sozial- und Solidarstaat, in dem der Bildungsaufstieg für wirklich oder vermeintlich benachteiligte Kinder machbar ist. Schon klar, so eine Erfolgsgeschichte passt nicht zu einer Karriere in einer Gewerkschaft, die das Los der Verelendeten verbessern will.

Es geht mir nicht gegen die Konstruktion von Kontexten zur Strukturierung von Wirklichkeit. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir die Welt nur in Narrativen verstehen. Doch warum sind nur derart stereotype Narrative im Angebot? Eine Frau setzt sich gegen massive Widerstände in der Männerwelt durch. Oder: Eine Frau schafft es nach oben trotz der Widerstände einer ungerechten Klassengesellschaft. Origineller wäre: Als begabte Frau stehen einem derzeit alle Vorstandsetagen offen – in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaften und natürlich auch in den Gewerkschaften. Und: Für begabte und/oder finanziell bedürftiger Menschen bietet der Sozialstaat vielfältige Angebote, Ungleichheiten zu kompensieren. Diese Geschichten wären aus meiner Sicht nicht nur soziologisch näher an der Wahrheit. Sondern auch poetologisch origineller.

Rainer Hank

31. Oktober 2023

Gaza und Singapur

Utopische Gedanken in finsterer Zeit

Die tollste Idee ist der Bau einer künstlichen Insel vor der Küste Gazas. Dort soll ein großer Hafen entstehen. Derweil wachsen an der Grenze zwischen dem Gaza-Streifen und Israel groß angelegte Industriezonen. Eine schnelle Autobahn würde quer durch Israel führen und Gaza mit dem palästinensischen Westjordanland verbinden.

Zuvor schon wäre die Strom- und Gasversorgung dauerhaft sichergestellt worden. Eine moderne Meerwasserentsalzungsanalage sorgte dafür, dass die inzwischen auf drei Millionen Menschen angewachsene Bevölkerung des schmalen Küstenstreifens täglich Zugang zu frischem Wasser hätte. Marriot, die internationale Hotelkette, hat schon vor ein paar Jahren überlegt, ein zweites Hotel am Strand zu errichten für eine wachsende Klientel zahlungskräftiger Touristen. Strandrestaurants säumen das Ufer zum Mittelmeer. »43 Kilometer beste Sandstrände im Mittelmeer«, das ist eines der Assets des neuen Stadtstaates Gaza. Leicht zu erreichen mit einem neuen internationalen Flughafen. Ein Spiel-Casino wurde schon vor Jahren von Palästinenser-Führer Jassir Arafat gebaut.

Was ich hier aufzähle, ist keine Fantasie eines durchgeknallten Zeitgenossen im Herbst 2023. Sondern eine Zusammenfassung einer vom Internationalen Institut für Terrorismusbekämpfung im israelischen Herzlia veranstalteten Tagung im Herbst 2021, worüber damals auch in deutschen Zeitungen berichtet wurde.

»Es wird der Tag kommen, am dem der Gazastreifen das Singapur des Nahen Ostens sein wird.« Dieser Satz stammt von dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Schimon Peres. Euphorisiert vom Oslo-Friedensprozess mit den Palästinensern träumte Peres von einem neuen Nahen Osten nach dem Vorbild Singapurs. Gaza und Israel waren dankbar dafür, dass der Emir von Qatar mit über zwei Milliarden Dollar das Startkapital für das Projekt »Nation Building« zur Verfügung stellte. Ja, es gab einmal eine konkrete Friedenshoffnung. Und das ist gar nicht so lange her.

Heute, angesichts des Terrors der Hamas, der die ganze Region in einen Krieg zu zwingen scheint, klingt das alles wie ein schlechter Witz von Menschen, die keine Ahnung haben und hoffnungslos naiv sind. Dabei ist der Vergleich mit Singapur alles anderes als utopisch, sondern realistisch. Man muss nur einen Moment innehalten und den Gedanken zulassen, dass die Welt nicht so bleiben muss, wie wir sie kennen.

Der Gründer Lee Kuan Yew

Singapur, der Stadtstaat an der Südspitze der malaysischen Halbinsel existiert erst seit 1965, also noch nicht einmal seit sechzig Jahren. Über Jahrhunderte zuvor war das Land Spielball fremder Mächte. Schlimm war die gnadenlose Okkupation durch Japan im Zweiten Weltkrieg. Es folgten turbulente Nachkriegsjahre – bis Singapur schließlich ein unabhängiger Staat wurde unter der Führung des charismatischen, wenngleich autoritären Staatschefs Lee Kuan Yew.

Lee ist der Vater eines asiatischen Wirtschaftswunders, das auch Ludwig Erhard erblassen lassen würde. 1965, im Jahr der Gründung, lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Singapur auf demselben armseligen Niveau wie Jordanien. Inzwischen gibt es kaum eine Region der Welt, die so reich ist wie Singapur: Man hat Japan, ja selbst die USA mit 72 000 Dollar pro Kopf überflügelt, während Jordanien – und Gaza! – heute immer noch bettelarm sind und bei 3000 Dollar Prokopfeinkommen verharren.

Der Stadtstaat wird geführt wie ein Wirtschaftskonzern (»Singapore Inc.«); sein Geschäftsmodell ist extrem diversifiziert. Im Ranking wirtschaftlicher Freiheit liegt Singapur seit Jahren international auf dem ersten Platz. Gewertet wird das Maß der Rechtstaatlichkeit, die wirtschaftliche Offenheit, die Effizienz der Verwaltung und die schlanke Bürokratie. Singapur ist eine Demokratie, aber auch ein sehr autoritäres Regime. Wer das rechtfertigen möchte, verweist darauf, dass dort seit Jahren Menschen unterschiedlicher Religionen und Ethnien zusammenleben, ohne dass es zu nennenswerten Konflikten kommt. Toleranz, so kann man argumentieren, braucht eine »harte Hand«.

Die äußeren Gegebenheiten von Gaza und Singapur sind durchaus vergleichbar. Die Fläche Singapurs ist mit 720 Quadratkilometern gut doppelt so groß wie Gaza; es leben dort aber auch 5,8 Millionen Menschen, mehr als doppelt so viel wie in Gaza. Auch Gaza hat eine privilegierte geographische Stellung, strategisch ähnlich attraktiv wie die Golfstaaten und grob irgendwo auf halbem Weg zwischen Europa, Südostasien und Australien. Die Lage am Mittelmeer, nah an Europa, ist prädestiniert für einen blühenden Tourismus. Nirgendwo steht geschrieben, dass Gaza City nicht eine ähnlich pulsierende Stadt mit großen Hotels, Hochhäusern, Startups, einer blühenden Finanzindustrie und einem multikulturell-urbanen Bürgertum sein oder werden könnte wie das nahe Tel Aviv. Auch Tel Aviv gibt es erst seit gut hundert Jahren.

Gaza zählt im Übrigen, anders als die Westbank, für Israel nicht zur heiligen Erde der biblischen Väter. Israel hat sich seit 2005 dort vollkommen zurückgezogen; es gibt keine New Settlements mit den entsprechenden Gewaltkonflikten wie im Norden des Landes.

Optimismus ist Pflicht

Nun habe ich mich lange um die entscheidende Frage gedrückt: Warum verfolgt Gaza nicht den Weg Singapurs? Nirgendwo steht, dass es auf der Welt Platz für nur ein Singapur gibt. Ein rassistisches Argument steht empirisch (philosophisch schon gleich gar nicht) ebenfalls nicht zur Verfügung, wonach Muslime zu wirtschaftlichem Misserfolg verdammt wären: Kuwait, Doha und andere Golfstaaten Arabiens mit muslimischer Bevölkerung haben es auch zu nationalem Wohlstand gebracht.

Beschränken wir uns auf die ökonomischen Gründe. Dann müsste man sagen: Es sind die Anreize, Dummkopf! Offenkundig sind die von den Hamas-Terroristen offerierten Belohnungen für den antizionistischen Hass, das Ziel einer Auslöschung der Juden in ganz Eretz Israel, postum womöglich gekrönt von himmlischem Lohn, größer als die Anreize, mit wirtschaftlicher Anstrengung zu Wohlstand, Frieden und internationaler Anerkennung zu gelangen. Hinzu kommt das Regime der autoritären Hamas-Diktatur, das eine Opposition im Keim unterdrücken würde, auch wenn diese im Interesse aller Bürger wäre.

Zuckerbrot oder Peitsche: Wie soll man mit dem Terrorismus umgehen? Darüber hat der Schweizer Ökonom Bruno Frey 2006 ein anregendes Buch geschrieben. Damals schien ihm das Zuckerbrot wirtschaftlichen Erfolgs zielführender und kostensparender als die Peitsche der militärischen Terrorismusbekämpfung. Womöglich müsste man heute umgekehrt argumentieren: Erst ein Ende des Hamas-Regimes in Gaza wäre die Bedingung der Möglichkeit, neu – und mit Hilfe Israels – in den friedlichen Wettbewerb mit Singapur zu treten. Optimismus ist Pflicht (Karl Popper), gerade in diesen düsteren Zeiten.

Rainer Hank

12. Oktober 2023

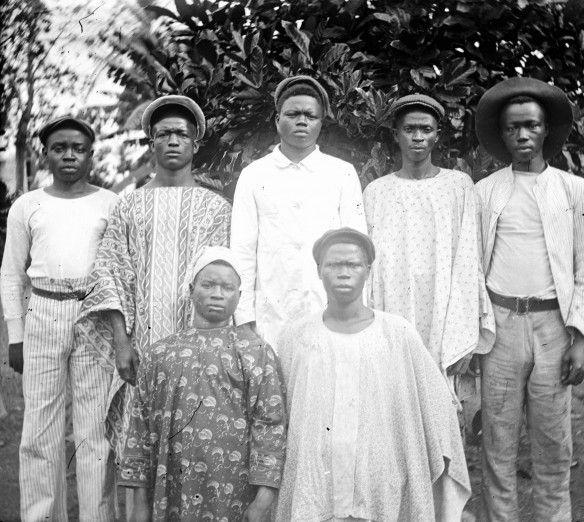

Sklaven-Ökonomie

Basiert der Kapitalismus auf dem Blut der Unterdrückten?

Es zählt zu den größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Über drei Jahrhunderte lang wurden insgesamt 12,5 Millionen Afrikaner versklavt und zwangsweise über den Atlantik nach Amerika verschleppt. Rund elf Millionen der Sklaven erreichten ihr Ziel. Viele starben bereits durch die Brutalitäten der Gefangennahme an den Küsten Westafrikas. Tödliche Krankheiten, Suizide während der Überfahrt kamen hinzu. Wer durchkam, den erwartete ein Schicksal schwerster Arbeit auf den Zuckerplantagen der britisch oder französisch kolonisierten Karibik oder bei der Baumwollernte in den Südstaaten der USA.

Dass diese Verbrechen zugleich eine Bedingung des Erfolgs des Kapitalismus sein könnten, war lange Zeit undenkbar und unerhört. Kam es als Denkmöglichkeit in den Blick, wurde ein Zusammenhang entweder geleugnet oder mit guten Argumenten ausgeschlossen. Lieber brachte die Forschung heroische Kandidaten ins Spiel, die den Wohlstand der Nationen verantworten: Berühmt wurde die These Max Webers, wonach es die asketische Lebensform des protestantischen Puritanismus war, die die Menschen zu Arbeit und Sparsamkeit anhielt und dadurch die Akkumulation von Kapital ermöglichte. Andere Gelehrte sehen den Wettbewerb der oberitalienischen Renaissance-Städte als Geburtsstunde des Kapitalismus, angeschubst nicht zuletzt durch das Unterlaufen des religiösen Zinsverbots. Neuere Theorien verweisen auf die »nützlichen« technologischen Erfindungen als Start der industriellen Revolution, die Notwendigkeit guter rechtlicher Institutionen (Eigentum, Vertragsfreiheit) und die ökonomische Überlegenheit von Inklusion und Partizipation in demokratischen Staaten.

Man sieht: Es dürfen nur moralisch, ökonomisch und technologisch gute »Ermöglicher« sein, die den Weg zum Kapitalismus gebahnt haben. Gutes – Wohlstand für alle – kann nur von Gutem (Askese oder Ingenieurskunst) in die Welt kommen. Die böse Ahnung, auch die Sklaverei könnte eine Mitverantwortung tragen, schied aus: Sklaverei galt als unproduktiv. Obwohl Sklavenarbeit die billigste Arbeit zu sein schien, weil sie lediglich die Aufrechterhaltung der physischen Existenz des Sklaven kostet, sei sie in Wirklichkeit doch die teuerste Produktionsweise, meinte Adam Smith: Der Sklave müsse zwingend daran interessiert sein, so viel wie möglich zu essen und so wenig wie möglich zu arbeiten. Freie Arbeiter, denen ein Lohn gezahlt werde, seien in Wirklichkeit viel produktiver als Sklaven.

Zucker, Melasse, Tabak, Baumwolle

Inzwischen hat sich der Wind der Forschung gedreht. Eine besonders kluge Studie kommt jetzt von den britischen Wirtschaftshistorikerinnen Maxine Berg und Pat Hudson: Slavery, Capitalism and the Industrial Revolution. Die Autorinnen, angesehene Expertinnen für die Industrielle Revolution in England, vertreten die Auffassung, die Sklaverei habe entscheidend zur Entstehung des modernen Kapitalismus beigetragen. Ihre Belege sind triftig. Die Wirtschaft »Westindiens« war eine dynamische Kraft und notwendige Plattform für eine Vielzahl wichtiger ökonomischer Reformen und Erfindungen in der Produktion, im Handel und nicht zuletzt in der Finanzindustrie. Während der Zusammenhang zwischen Sklaverei und Ökonomie in den USA schon länger diskutiert wird, etwa in der Schule der New Histories of Capitalism (NHC), wähnte sich Großbritannien unschuldig – schlicht deshalb, weil zwischen der Heimat und den Kolonien Tausende von Seemeilen liegen und sich die Schuld verdrängen ließ.

Um den Zusammenhang zu verstehen, muss man sich frei machen, die mit Sklavenarbeit erstellten Waren (Zucker, Melasse, Tabak, Baumwolle) isoliert zu betrachten. Das sind zunächst simple agrarische Produkte. Doch ihre Herstellung auf Plantagen gebar eine innovative Landwirtschaft, die wiederum Maschinen brauchte, die aus Europa in die Karibik exportiert wurden. Der Sklavenhandel lebt nicht nur vom »Export« der Sklaven nach Amerika und dem Import der Waren nach England, sondern auch vom Re-Export europäischer Produkte in die Karibik (Waffen, Maschinen, Nahrung, Bekleidung). Darunter befindet sich übrigens auch deutsches Leinen, Bekleidung für Schiffsleute und Sklaven. Der ausschließlich von Sklaven produzierte Rohrzucker führte andererseits in England zu einer Revolution des Geschmacks, woraus sich dort eine ganze Zuckerbäckerindustrie (samt Zuckerdöschen) entwickelte, wo Lohnarbeiter ihr Brot verdienten. Lohnarbeit wäre somit nicht die kapitalistische Alternative zur Sklavenökonomie, sondern deren Folge in einer durch die Sklaverei ermöglichten vernetzen Industrie.

Schließlich wollen die beiden Wirtschaftshistorikerinnen auch den Finanzkapitalismus der Londoner City als Folge des Kolonialismus verstehen. Die Schiffe und die Plantagenbesitzer brauchten für ihre gewagten Unternehmungen Versicherungen (Lloyds of London), sie brauchten Banken, die ihnen Hypothekenkredite verkaufen – und sie brauchten zur Absicherung ihrer Geschäfte einen »Lender of Last Ressort«, die Bank of England.

Man kann es auch übertreiben

Während die Forschung traditionell das frühe Verbot von Sklavenhandel und Sklavenhaltung (1807 respektive 1831) in England als Start der industriellen Revolution (ohne Sklaverei!) ansetzt, zeigen Berg und Hudson, dass bis ins später 19. Jahrhundert die englische Wirtschaft zu nicht geringen Teilen von der Ausbeutung profitierte – nicht zuletzt durch die unglaublich üppigen Entschädigungen für die Plantagenbesitzer im Volumen von 128 Milliarden Pfund (bezogen auf das heutige Bruttosozialprodukt), was zugleich als Startkapital für ihre unternehmerischen Wagnisse diente.

Am heutigen Wohlstand des Westens klebt Blut, pathetisch gesagt. Doch die derzeit modische Kolonialismusforschung schießt weit über ihr Ziel hinaus. Auf der frechen Plattform »History Reclaimed« macht der Historiker Lawrence Goldman auf eine Reihe von Übertreibungen aufmerksam. So kam der Beitrag der karibischen Plantagen zum britischen Sozialprodukt nie über elf Prozent hinaus. Gewiss, im frühen 19. Jahrhundert wurden über 130 Dampfmaschinen von England nach Westindien exportiert. Aber allein in Britannien waren 2500 solcher Maschinen in Gebrauch. Das relativiert den Beitrag der Sklavenarbeit dann doch. Wichtiger noch ist ein konfessioneller Unterschied: Träger der Industriellen Revolution waren gerade nicht die anglikanischen Sklavenhalter, sondern Unitarier, Quäker, Presbyterier – und die waren erklärte Gegner der Sklaverei.

Es bleibt wohl doch dabei: Der Kapitalismus beruht auf genialen Erfindungen und guten Rechtsinstitutionen (Eigentum, Vertragsfreiheit, Wettbewerb). Sklaverei hat das Wachstum und den wirtschaftlichen Fortschritt im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert befeuert, aber sie hat den Wohlstand der Nationen nicht begründet. Das Argument entschuldigt kein einziges dieser menschenverachtenden Verbrechen. Aber es insistiert auf einem bedeutenden Unterschied, dem Faktum, dass der Kapitalismus – allen gegenwärtigen Moden zum Trotz – in seinem Kern auf Kreativität und Freiheit und nicht auf Zwang und Unterdrückung basiert.Rainer Hank

04. Oktober 2023

Klimageld, nein danke!

Warum finden gute ökonomische Ideen wenig Zustimmung in der Bevölkerung?

Wie macht man den Menschen die Klimapolitik schmackhaft? Es könnte nämlich für alle teuer werden. Viele Experten aus der Wissenschaft und ein Teil der Politik, vor allem die FDP, liebäugeln mit einem »Klimageld«. Das hat es sogar bis in den Koalitionsvertrag der Ampel gebracht, allerdings noch nicht auf die Konten der Bürger.

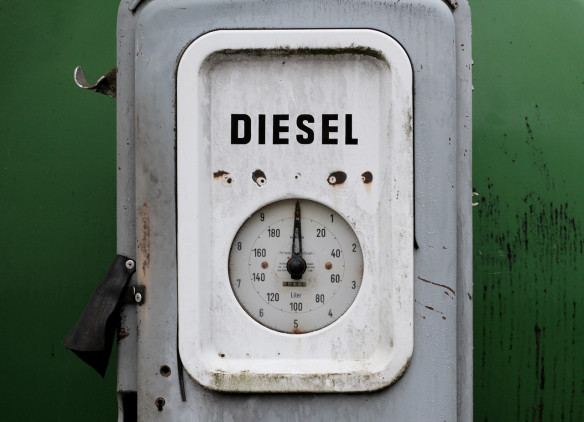

Das Klimageld soll die Akzeptanz der Klimawende erhöhen und für eine faire Lastenverteilung sorgen. Aber wollen die Menschen das Klimageld überhaupt? Um die Frage zu beantworten, muss ich ein wenig ausholen. Das Klimageld ist die Antwort auf die Bepreisung der CO2–Emissionen. Seit 2021 wird an den Tankstellen ein Aufschlag auf Diesel und Benzin verlangt als Ausgleich für »Verschmutzung«, die die Verbrenner auf den Straßen anrichten. Derzeit sind das 30 Euro pro Tonne CO2, woraus sich ein Aufschlag auf den Liter Benzin von 9 Cent und 10 Cent auf den Liter Diesel ergibt. Der CO2–Preis soll weiter steigen – mutmaßlich auf 40 Euro im kommenden Jahr und auf 50 Euro im Jahr 2025. Geht es nach vielen Ökonomen, müsste es rasch noch viel teurer werden, soll Deutschland bis 2050 klimaneutral werden (was, nebenbei bemerkt, nicht bedeuten muss, dass der Klimawandel aufgehalten würde). Die Rede ist von 200 bis 300 Euro vom Jahr 2030 an. Würde dies Eins zu Eins auf den Sprit umgelegt, wäre der Liter Diesel dann um einen Euro teurer als heute, würde also – bliebe alles andere konstant – rund 2 Euro 90 statt heute 1 Euro 90 kosten.

Politiker wollen zwar einerseits Klimamusterknaben sein, andererseits fürchten sie die Strafe der Bürger an der Wahlurne für die Verteuerung des CO2–Ausstoßes. Dabei geht es nicht nur um die Zapfsäule, sondern auch ums Heizen (Stichwort Wärmepumpe) und Dämmen. Eine unter Politikern beliebte Strategie ist es deshalb, laut über die hehren Klimaziele zu sprechen, aber besser nicht über die Kosten und den CO2–Preis bei jeder neuen Krise (Corona, Ukrainekrieg) moderater anzuheben als geplant und Strom und Sprit klimafeindlich zu subventionieren.

Kompensation für die Ärmeren

Ehrlicher und fairer wäre es, der Staat würde die CO2–Einnahmen wieder an die Bürger ausschütten. Und zwar komplett und als Festbetrag für jedermann. Ärmere, die weniger fossile Energie konsumieren als Reichere, erhielten denselben Euro-Betrag. Eine Beispielrechnung des »Mercator Instituts für Klimaforschung« geht so: Einer vierköpfigen Familie mit Einfamilienhaus auf dem Land würde in den ersten Jahren Klimageld in Höhe von rund 3000 Euro zufließen – während sich der Betrieb ihrer Ölheizung aufgrund der CO2–Abgabe lediglich um 1500 Euro verteuert und auch der Spritpreis noch moderat bleibt. Allerdings sinkt das Klimageld Jahr für Jahr – weil immer weniger fossile Brennstoffe verkauft werden, wenn sich Wärmepumpen und Elektroautos durchsetzen. Entsprechend weniger CO2–Abgaben landen im Klimafonds. Im Jahr 2040 etwa könnte die Musterfamilie wohl nur noch mit 1200 Euro Klimageld im Jahr rechnen – während ihre Heizölkosten mit 2200 Euro dann deutlich darüber liegen. Hierin liegt der Anreiz, besser früher als später auf eine klimafreundliche Heizung und auf ein E-Auto umzusteigen.

Soweit die Theorie. Nun zur Empirie. Erstens: Warum gibt es das Klimageld nicht längst, wenn es doch eine Ampel-Absprache gibt? Kurze Antwort: Weil die Finanzverwaltung das nicht hinkriegt. Zweitens: Verstehen die Menschen den Zusammenhang von CO2–Abgabe und Klimageld? Zweifel sind angebracht. Eine Erhebung des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung von Anfang September hat ergeben: Viele kennen die Wirkungsweise und die Folgen des CO2–Preises nicht. Über 60 Prozent fühlen sich eher schlecht oder sogar sehr schlecht informiert. Über 80 Prozent der Befragten wissen zwar, dass der CO2–Preis auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas aufgeschlagen wird. Allerdings schätzen sie den Aufschlag grob falsch und den derzeitigen Preis viel zu hoch ein. Noch komplizierter wird es, den Zusammenhang zwischen CO2–Preis und einer späteren Überweisung des Finanzministers (oder eine Reduktion der Steuerschuld) allein gedanklich zusammenzubringen.

Schließlich drittens: Wenn man es ihnen gut erklärt, wollen die Menschen dann ein Klimageld? Antwort: Kommt sehr darauf an. Michael Pahle vom Potsdam Institut für Klimaforschung hat zusammen mit Kollegen gefragt, ob die Menschen ihre CO2–Abgaben lieber für ein Klimageld oder für »grüne Investitionen«, vulgo Subventionen (Windparks, Stromtrassen. Ladestationen im Keller der Villa) verwendet sehen wollen. Und siehe da: Die Akzeptanz teurer Emissionspreise steigt mit dem Versprechen zusätzlicher Klima-Subventionen, aber nicht mit der Aussicht auf direkte Rückverteilung. Offenkundig leuchtet den Menschen eher ein Zusammenhang zwischen einer Spritpreis-Verteuerung mit der Förderung von Windparks ein als mit einem Scheck des Finanzamtes. Wenn mit meinem Geld ein Stromkabel von der Nordsee nach Oberbayern (»suedlink«) finanziert wird, verschafft das ein »gutes Gefühl« (»warm glow«), etwas Sinnvolles fürs Klima zu tun. Die Abgabe hinterher wieder auszuschütten, führt im schlimmsten Fall sogar zu einem schlechten Gewissen.

Wer trägt die Lasten der Transformation?

Grüne Wohltaten bekommen in solchen Umfragen mit Abstand die größte Unterstützung – »besonders von Bürgern mit hohem Einkommen, die politisch eher links stehen und hohes Vertrauen in die Regierung haben« (Michael Pahle). Die Botschaft ist bitter: Viele Ökonomen und liberale Politiker schätzen die Präferenzen der Bürger falsch ein. Viele Menschen wollen, dass der Staat – paternalistisch und planwirtschaftlich – die Transformation regelt. Dafür wächst ihre Zahlungsbereitschaft trotz höherem CO2–Preis. Die liberale und marktwirtschaftliche Lösung (Zertifikate, CO2–Preis, Klimageld), die mithilfe von Anreizen darauf setzt, dass die Menschen (und Unternehmen) schon selbst merken, wann sich für sie der klimaneutrale Umstieg lohnt, ist ihnen offenbar suspekt. Politiker haben dafür ein feines Gespür; sie lieben den Paternalismus und die Subventionitis. Ökonom Pahle nennt das Verhalten der Politiker »Eulen nach Athen tragen«. Immerhin: Menschen, die Klimaschutz tendenziell ablehnen, lassen sich durch das Versprechen eines Klimageldes beschwichtigen, wenn es hinterher einen Scheck vom Finanzminister gibt.

Ökonomen scheinen die Wirkung von Fairness-Konzepten zu überschätzen, wenn sie nicht intuitiv plausibel sind. Womöglich sollte deshalb über Alternativen der Rückverteilung nachgedacht werden, die den Fairness-Zusammenhang besser abbilden. Ifo-Chef Clemens Fuest schlägt zum Beispiel vor, statt eines Klimageldes die Umsatzsteuer zu senken. Das hätte unmittelbar eine soziale Komponente und wäre zum administrativ deutlich einfacher als das Klimageld. Soviel ist sicher: Die Frage der Lastenverteilung der Klimapolitik ist alles andere als geklärt.

Rainer Hank