Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

19. August 2025Nahbarkeit

19. August 2025Schuld und Schulden

15. August 2025Unser Freund, das Aton

15. August 2025Ein Sparkommisar?

12. August 2025Wohltemperiert

09. August 2025Demokratie-Industrie

09. August 2025Schlank werden

05. August 2025Booster-Boomer

05. August 2025Ein Lob des Stammtischs

02. August 2025Lokomotive des Fortschritts

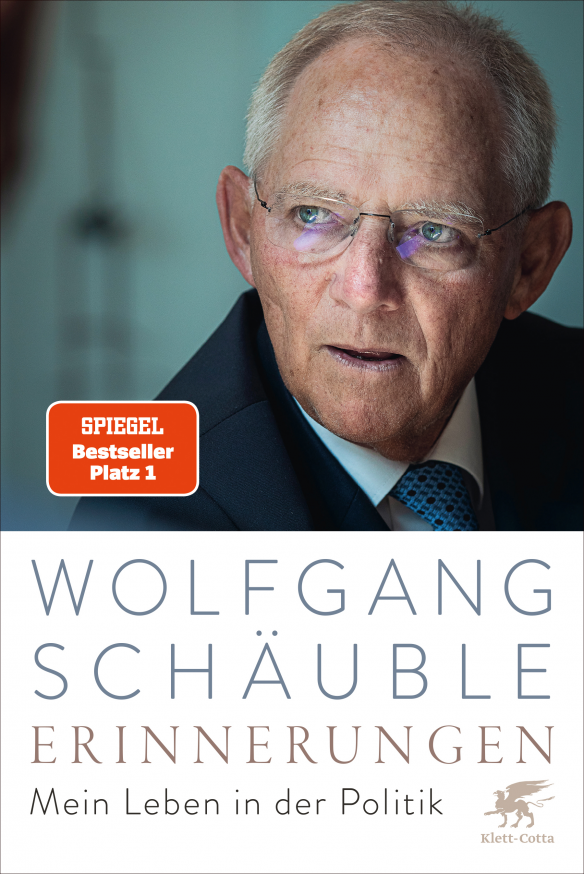

23. April 2024

Wie es wirklich war

2 Bilder ›

Josef Ackermann und Wolfgang Schäuble erinnern sich sehr unterschiedlich

Warum schreiben Männer (zuweilen auch Frauen) Memoiren? Die beste Antwort kommt von Franz Beckenbauer. »Ich – Wie es wirklich war«, lautet der Titel seiner Autobiografie, 1992 erschienen. Beckenbauers Versprechen, hier bekomme der Leser einen wahrheitsgetreuen Einblick in seine Beziehung zu Frauen, seinem Verhältnis zum Geld und seinem Umgang mit Mannschaftskollegen, haben ihm hoffentlich noch nicht einmal seine treuesten Fans abgenommen.

Aufgeklärte Zeitgenossen wie der Musiker Wolfgang Niedecken (BAP) haben vorsichtshalber ihr Leben mehrfach und jeweils anders erzählt. Das ist auf der Höhe der heutigen Hirnforschung, die weiß, dann man sich die Erinnerung nicht wie die Festplatte eines Laptops vorstellen darf. Was gewesen ist, wird immer und stets neu aus der Gegenwartserfahrung heraus konstruiert: »Invention of Tradition«. Abgründig ist das Phänomen der »false memories«, der felsenfesten Einbildung ohne jegliche Betrugsabsicht, etwas habe sich so und nicht anders ereignet, wofür es, bei nüchterner Betrachtung nicht den geringsten Beleg gibt oder – noch gespenstischer – wofür Freunde oder Geschwister hartnäckig ihrerseits reklamieren, sie selbst hätten genau dies erlebt.

»Ego-Dokumente«, wie die Geschichtswissenschaft nicht nur Memoiren, sondern auch Tagebücher, Verhörprotokolle vor Gericht oder handgeschriebene Liebesbriefe nennt, haben es in sich. Ihrer Behauptung der Authentizität, was auch einem Bedürfnis des Lesers entspricht, ist mit größtem Misstrauen zu begegnen. Doch wenn es nicht um dokumentarische Wahrheit geht, worum geht es dann? Mutmaßlich um die Rechtfertigung eines Lebens vor sich selbst und anderen und dem Bedürfnis, Einheit in die Mannigfaltigkeit der Fragmente eines Lebens zu bringen. Die meisten Menschen seien im Grundvertrauen zu sich selbst Erzähler, vermutete der Erzähler Robert Musil.

Bewunderung und Anfeindung

Handelt es sich um eine öffentliche Person kommt das Interesse hinzu, die Deutungshoheit über das eigene Leben zu behaupten, es mit dem Siegel der Autorschaft zu adeln nach dem Motto, »ich werde doch selbst am besten wissen, wie es gewesen ist«. Insofern ist es ein historisches Glück, dass in kurzem Abstand zwei Memoirenbände erschienen sind, deren Lebensläufe sich mehrfach gekreuzt haben: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann, erzählt sein Leben unter dem Frank Sinatra entlehnten Titel »Mein Weg«. Von Wolfgang Schäuble, dem an Weihnachten 2023 verstorbenen großen deutschen Politiker, sind in der vergangenen Woche unter dem Titel »Mein Leben in der Politik« nachgelassene Memoiren erschienen.

Beide Männer hatten auf die politische und wirtschaftliche Geschichte Deutschlands in den letzten Jahrzehnten nicht geringen Einfluss. Beide mussten mit Bewunderung und Anfeindungen umgehen. Liest man beide Autobiografien parallel, so übertreffen allein schon was die literarische Qualität betrifft die Memoiren Schäubles die Erinnerungen Ackermanns um Beträchtliches. Auch im Anspruch und der Erfüllung des literarischen Genres kommt Ackermann weniger reflektiert daher: Das Muster simulierter Bescheidenheit will es, dass »Freunde und Bekannte« ihn dazu ermuntert haben, sein Leben aufzuschreiben. In gutgläubiger Beckenbauer-Manier fügt Ackermann hinzu, hier würden nun »die Dinge so dargestellt, wie sie eigentlich gewesen sind«. Während Jubiläumsbücher (mutmaßlich der Deutschen Bank) nur so von Fehlern strotzen, sei bei ihm, Ackermann, das Verlangen gewachsen, die »wahre Geschichte« zu erzählen – gegen die im Umlauf befindlichen Mythen, Fantasien, Fabeln und Legenden.

Ganz anders Wolfgang Schäuble. Er bekennt geschickt, dass es sich um seine »subjektive Sicht« handele und dass er sich während der Niederschrift damit konfrontiert gesehen habe, »wie schnell die eigene Erinnerung der Selbsttäuschung unterliege und wie unzuverlässig ein Gedächtnis sei«. Aber natürlich ist Schäuble überzeugt, dass er alles schon richtig erinnert und er (fast) immer eine gute Figur abgegeben hat: Es macht sich gut, dass er es war, der Kanzler Kohl die junge Angela Merkel als Generalsekretärin vorschlug; damit verdankt die Frau aus dem Osten ihm ihre steile Karriere. Und es macht sich besser, wenn Markus Söder selbst auf die Kanzlerkandidatur verzichtet, als dass Schäuble ihn dazu verdonnert hätte. So geht autobiografische Erinnerungskonstruktion, nebenbei geliefert als freundliche Hilfestellung für spätere Historiografen.

Klischee des Investmentbankers

Von solcher Dialektik ist Ackermann nicht angekränkelt; stattdessen offenbart er sich als Namedropper von Format. Ein großer Mann im Kreise großer Männer. Frauen, da ähneln sich Ackermann und Schäuble, haben ihren Auftritt vor allem als treu-verlässliche Sekretärinnen – sieht man einmal von Angela Merkel oder Christine Lagarde ab.

Während Schäuble bei Ackermann nicht oder allenfalls indirekt vorkommt, ist Ackermann für Schäuble eine Reizfigur. Ein »Banker«, dessen Verantwortung anders als beim »ehrbaren Bankier« von früher sich auf die »Profite der Anleger« reduziert habe, Frankfurter Fuzzis eben. Man dürfe nicht zu lange Bundesfinanzminister sein, so Schäuble, wenn man nicht als grundsätzlicher Kapitalismuskritiker enden wolle. Dieses Urteil ist nicht nur ungerecht, es spiegelt zugleich das Klischee des gierigen Investmentbankers, das über »die Ackermänner« damals in Umlauf war.Nein, Freunde waren diese beiden Männer nicht. Aufschlussreich ist die Erinnerung Schäubles an die Verhandlungen mit Ackermann in seiner Rolle als Chef des Weltbankenverbands in den Jahren 2011 und 2012 über einen Schuldenschnitt für Griechenland. Schäuble fühlt sich von Ackermann geschulmeistert und kontert – »vermutlich barsch« -, er lasse sich von ihm nicht »hinter die Fichte« führen. Ackermann, so Schäubles Erinnerung, habe insistiert, den Griechen mehr als zwanzig Prozent ihrer Schulden erlassen, sei den privaten Banken nicht zuzumuten. Schäuble verlangte mindestens fünfzig Prozent und triumphiert: »Es wurden am Ende 53 Prozent«. Bei Ackermann kommen diese Verhandlungen auch vor, auch die entscheidenden 53 Prozent. Dass dies – sofern Schäuble korrekt erinnert – für Ackermann eine große Niederlage bedeutete,

überschweigt Ackermann großzügig. Auch in der Fähigkeit des Eingeständnisses von Niederlagen ist Schäuble besser als Ackermann, der stattdessen sein Eurorettungskapitel mit einem Zitat Christine Lagardes abrundet, er sei »ein Mensch mit großer Würde, Eleganz und der Fähigkeit, Themenkomplexe schnell und aus großer Distanz zu erfassen«.Mit Angela Merkel haben beide Männer so ihre Erfahrungen gemacht und Enttäuschungen erlebt. Wie die damalige Kanzlerin alles selbst erinnert haben will, werden wir im Herbst wissen. Dann erscheinen die Merkel-Memoiren.

Rainer Hank

12. April 2024

Brüsseler Imperialisten

Wie man in den Regenwald hineinruft, so schallt es heraus

Alles hat seine Geschichte. Auch der deutsche Wald. Den gibt es nämlich erst seit dem Jahr 1800. Gut, früher gab es auch schon Wälder. Bloß dass sich niemand um sie gekümmert hat, der Wald also kein Ort menschlichen Erlebens war. Erfunden haben den Wald die deutschen Romantiker und die deutschen Forstwirte. »O schöner, grüner Wald, Du meiner Lust und Wehen andächtiger Aufenthalt«, so dichtete Joseph von Eichendorff. Ludwig Tieck hat in seiner Novelle vom »Blonden Eckbert« (1796) ein neues Wort geprägt, das sogar im Englischen Karriere gemacht hat: die »Waldeinsamkeit« (wie zweihundert Jahre später dann das »Waldsterben«). »Im Wald, im Wald! da konnt› ich führen/Ein freies Leben mit Geistern und Tieren«, heißt es in Heinrich Heines »Waldeinsamkeit« (1851).

Als Ort der Sehnsucht, der Angst und des Rückzugs hat sich der Wald seither belebt: Mit Hexen, Nixen, Vögeln, Klettergärten – und Förstern. Als Heinrich Cotta, der Begründer der Forstwirtschaft, 1817 seine »Anweisung zum Waldbau« verfasste, konnte er weder wissen, dass seine Bemühungen, dietter und Dürren.

Ja, Sie haben richtig gelesen: Früher war weniger und nicht mehr Wald als heute. Jedenfalls hierzulande und auch im Rest von Europa. Allen Klagen über Entwaldung, Trockenheit und Borkenkäfern zum Trotz geht es uns waldmäßig ziemlich gut. Die große Entwaldung nach 1800 war vor allem dem Bedarf des Bergbaus und des Hüttenwesens geschuldet und zugleich Folge des wachsenden Exports von Holz im frühen 19. Jahrhundert. Dazu gibt es übrigens auch ein Wald-Märchen: »Das Kalte Herz« von Wilhelm Hauff. Der Einstieg ins Kohlezeitalter markiert dann den Übergang zur Ausbeutung der »unterirdischen Wälder«. Damit soll bekanntlich demnächst Schluss sein.

Ich speise mein Waldwissen aus einem Besuch der lehrreichen Wälder-Ausstellung, die man noch bis zum 11. August gleich an drei Orten in und um Frankfurt besuchen kann: Im Senckenberg-Museum (Naturkunde), im Romantikmuseum (Dichtung und Musik) und im Sinclair-Haus in Bad Homburg (Malerei). Die Ausstellung ist sehr zu empfehlen zum Beispiel an Wochenenden wie dem vergangenen Osterfest, wo es im echten Wald zu kalt und zu nass war.

Entwaldungsfreie Lieferketten

Inzwischen, wie gesagt, brauchen wir uns um den deutschen Wald nur wenig Sorgen zu machen: Er wächst! Ein Drittel der Fläche ist Wald. Problematischer sieht es in den tropischen Regenwäldern aus, die dem Anbau von Soja, Kaffee oder Kakau weichen müssen, durch Ölpalmen ersetzt werden oder als Weidefläche zur Rinderzucht dienen. Das schadet dem Klima, mindert die Artenvielfalt und kostet indigenen Stämmen ihren angestammten Lebensraum.

Aus diesem Grund gibt es jetzt die EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten, abgekürzt EUDR (EU-Deforestation-Regulation). Sie verbietet den Handel von Rohstoffen und Produkten, die eine Entwaldung oder Waldschädigung verursachen und lastet den Nachweis dafür den hiesigen Unternehmen an. Es um Soja, Palmöl, Holz (Zeitungspapier), Kaffee, Kakao, Naturkautschuk (Automobilindustrie) und Rinder.

Die Verordnung ist seit Juli 2023 in Kraft und muss spätesten im Dezember dieses Jahres umgesetzt werden. Sie ist ein Musterbeispiel für Brüsseler Bürokratisierung, enthält 62 detaillierte Vorschriften: alle Importprodukte müssen sich zu den betroffenen Grundstücksflächen zurückverfolgen lassen. Dabei geht es nicht nur um den Nachweis, dass dafür kein Baum gefällt werden musste. Hiesige Marktteilnehmer müssen in einer Sorgfaltserklärung auch bestätigen, dass die Produkte gemäß der »einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes hergestellt« worden sind. Dazu zählen Vorschriften zur Landgewinnung, Arbeitnehmerrechte und völkerrechtlich geschützte Menschenrechte. Geldstrafen bei Verstößen können bis zu vier Prozent des EU-weiten Gesamtumsatzes eines Unternehmens betragen.

Und was sagt der »globale Süden«, dem die Entwaldungs-Verordnung doch zugutekommen soll: Klima und Artenschutz, Wahrung von Menschen-, Kinder- und Arbeitnehmerrechten? Die Begeisterung hält sich, vorsichtig gesprochen, in Grenzen. Von »regulatorischem Imperialismus« spricht der Wirtschaftsminister Indonesiens in einem Interview mit der New York Times. Der Süden müsse die Zeche dafür zahlen, dass die wohlhabenden Staaten im Norden jahrzehntelang die Abholzung ihrer Wälder in Kauf genommen hätten und jetzt die Gutmenschen spielen. Nicht zuletzt für kleine Produzenten seien die bürokratischen Vorschriften zur Dokumentation ihrer Waldflächen nicht zu stemmen. Das zwinge sie dazu, ihr Land zu verkaufen. Massenhafte Verarmung werde die Folge sein. Lokale Zwischenhändler mixten traditionell die Rohstoffe verschiedener Erzeuger, deren Herkunft sich schon vor Ort schwer nachvollziehen lasse, geschweige denn am Ende der Lieferkette.

Neo-Imperialismus plus Protektionismus

Der Vorwurf des Neo-Imperialismus trifft die EU nicht zu Unrecht. Er paart sich mit dem Verdacht des Protektionismus zum Schutz der europäischen Landwirtschaft. Wenn Palmöl durch die Bürokratiekosten zu teuer wird, eröffnet dies Chancen für pflanzliches Öl aus der EU-Landwirtschaft. »Ist Neokolonialismus erlaubt, wenn er sich als klimapolitisch gute Tat geriert?«, so die polemische Reaktion von Ländern in Südostasien. Vor allem Indonesien und Malaysia hat der Palmöl-Boom der vergangenen Jahre einen Weg aus der Armut und zu Wohlstand gewiesen. Bis zu 4,5 Millionen Menschen sind in diesen Ländern neu in Lohn und Brot gekommen. Ihre Regierungen wehren sich jetzt dagegen, dass das Entwaldungsprogramm der EU zu ihrem Verarmungsprogramm wird.

Was soll man machen? Anmaßend finde ich den Anspruch des »reichen Nordens«, die Produktionsbedingungen im »globalen Süden« diktieren zu wollen. Aus dem Verbot von Deforestation wird De-Globalisierung, was am Ende zu Verarmung im Süden und schwindendem Wohlstand im reichen Norden führt.

»Für die Transformation müssen alle Opfer bringen«, entgegnen die Klima-Moralisten, geben sich als Freunde neuer Waldeinsamkeit, bürden dem Süden die Kosten auf – und verschweigen, dass es bessere, wenngleich auch nicht perfekte klimapolitische Instrumente gibt als den »regulatorischen Imperialismus«. Zum Beispiel einen freiwilligen »Klimaclub« aller transformationswilligen Staaten, die einen einheitlichen CO2–Preis vereinbaren und die Kosten der Transformation gerechter verteilen. Viele Ökonomen werben dafür schon lange. Bislang ohne Erfolg.Rainer Hank

12. April 2024

Götter unter Menschen

Die Reichen können es niemandem recht machen.

Alan Rufus war ein Krieger von Wilhelm dem Eroberer. Zum Lohn für seine Teilnahme an der Schlacht von Hastings verlieht Wilhelm seinem Gefolgsmann zahlreiche Städte nebst Gütern. Vor seinem Tod im Jahr 1093 soll sich der Ertrag aus diesen Besitztümern auf sieben Prozent des damaligen Bruttoinlandsprodukts in England belaufen haben. Das machte Rufus zu einem der reichsten Männer, die England je hatte. Geschätzt in Preisen des Jahres 2023 wären das 242 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Bernard Arnault, Eigentümer des französischen Luxuskonzerns LVMH und gemäß der Forbes-Liste heute der reichste Mann der Welt, bringt es 2023 »lediglich« auf ein Vermögen 211 Milliarden Dollar.

Reichtum fasziniert die Menschen. Zugleich treten sie den Reichen mit Misstrauen entgegen. Dies entnehme ich einer gerade erschienenen Monografie über die Reichen in der westlichen Welt seit dem Mittelalter (mit Exkursen in die Antike). Sein Autor ist der italienische Wirtschaftshistoriker Guido Alfani (»As Gods among men«, Princeton University Press). Dass sie sich »wie Götter unter Menschen« aufführen, nimmt man den Reichen übel: Was immer sie machen, sie machen es falsch.

Die Reichen sind bekanntlich immer die anderen. Niemand will reich sein; denn dann läuft er Gefahr, Neid und Missgunst zu erregen. Guido Alfani hat eine brauchbare Arbeitsdefinition: Reich ist, wer ein Vermögen auf sich vereint, das zehn Mal so groß ist wie das Medianvermögen. In Deutschland lag 2023 das Medianvermögen eines Haushalts bei 106.000 Euro (was im Vergleich mit anderen europäischen Ländern gar nicht so viel ist). Reich wäre man somit ab einem Vermögen von gut einer Million Euro. Das wären dann die 1,5 Millionen Euro-Millionäre, die es in Deutschland derzeit gibt oder, bezogen auf 80 Millionen Einwohner, die »oberen zwei Prozent«. Weltweit liegt der Anteil der Reichen bei zehn Prozent. So gesehen ist Deutschland bezogen auf die Reichendichte eher ein armes Land.

Paul McCartney vor Taylor Swift

Dass die Reichen geeignete Objekte für Voyeure sind, dafür sprechen die beliebten Reichen-Rankings. Auch unter den Reichen selbst, so heißt es, genießen sie Aufmerksamkeit. Niemand will gerne absteigen. Ob es Taylor Swift wurmt, dass sie mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden Dollar immer noch nicht an Paul McCartney (1,2 Milliarden) rankommen? Gut, sie ist 34 Jahre alt und hat noch Zeit. Reichenlisten gibt es inzwischen sogar für literarische Figuren (»Forbes fictional 15«). Da rangiert Dagobert Duck mit 65 Milliarden Dollar auf Platz Eins, gefolgt von dem Drachen Smaug aus dem »Herrn der Ringe« von J.R.R. Tolkien (54 Milliarden): Gierig hortet er Goldschätze über Goldschätze, was ihn immerhin zum reichsten Drachen der Weltliteratur macht.

Stigmatisierend wirkt bis heute die theologische Tradition des Mittelalters nach. Danach ist, wer reich ist, per se ein Sünder. Denn Reichtum ist Folge von Habgier und führt zu Verschwendung. Und dies zählt als Todsünde, was wiederum das Schicksal ewiger Verdammnis nach sich zieht. Schön ist das nicht, bringt nicht nur lebenslange Gewissensbisse, sondern auch die permanente Angst vor dem fünften Kreis der Hölle. Dorthin, in die sumpfigen, stinkenden Gewässer des Flusses Styx, werden die Reichen nach ihrem Tod von Dantes Göttlicher Komödie verbannt.

Die gesellschaftliche Ächtung ist derart vernichtend, dass man sich fragt, warum es überhaupt Reiche auf der Welt gibt. Die beste Antwort darauf stammt von Donald Trump. In seinem Buch »The art of the deals« von 1987 schreibt er: »Der Punkt ist, dass Gier keine Grenze kennt.« Offenbar gibt es einen Reichtums-Trieb der menschlichen Natur, der stärker ist als alle gesellschaftliche oder theologische Abwertung und gesellschaftliche Ächtung.

Grundsätzlich gibt es zwei Spielarten, wie man mit seinem Reichtum umgehen kann. Die einen zeigen demonstrativ, was sie haben und sonnen sich im Luxus ihrer Rolex-Uhren (extensiver Konsum), die anderen verbergen ihr Vermögen vor der Welt (extensives Sparen). Doch, wie gesagt: Wie man es macht, macht man es falsch. Demonstrativer Konsum war im Mittelalter gesetzlich beschränkt. Denn er erregte sozialen Neid. Minutiös wurde in sogenannten Luxusgesetzen geregelt, wie ausladend eine Kindstaufe gefeiert werden durfte, wie teuer die Geschenke der Taufpaten, wie kostbar die Kleider der Gäste und was es zu essen geben durfte. Verstöße wurden mit Geldstrafen geahndet, die häufig in Kauf genommen wurden, womit aus der Strafe ökonomisch eine Art Steuer wird, die Teile des Reichtums staatlich abschöpft.

Wohltaten gegen Höllen-Qualen

Wer Neid und Strafsteuer vermeiden will, kann seinen Reichtum verbergen und sein Geld sparen. Das freilich führt bei guter Anlagestrategie und in friedlichen Zeiten dazu, dass die Reichen nur noch reicher werden, was die soziale Ungleichheit vergrößert. Womit wir bei Umverteilungsfantasien landen. Erst recht dann, wenn der Reichtum gar nicht auf eigener Leistung, sondern wie häufig auf anstrengungslosem Besitztum (vulgo: Erbschaft) beruht. Einen Mittelweg zwischen beiden Wegen wird mir aus dem pietistischen Schwaben berichtet: Man verbirgt seine Sammlung der Porsches und Bentleys in den Tiefgaragen unter der Obhut des Chauffeurs. Und fährt selbst mit Straßenbahn oder Lastenrad.

Vielfältig sind die Strategien der Reichen, sich gegen Missgunst und Fegefeuer-Drohung zu wappnen. Im Mittelalter empfahl der Klerus, Geld den Armen zu schenken, was einen Ablass für die in der Hölle Schmorenden erbrachte und zugleich das eigene schlechte Gewissen entlastete. Stiftungen und Mäzenatentum sind ein bewährtes Mittel, einen Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten und uns sich zugleich als Wohltäter gut zu fühlen. Doch merke: Wie man es macht, macht man es falsch. Reiche Stifter haben viel Macht, was ihnen übelgenommen wird, auch wenn sie viel Gutes tun. Bill Gates kann ein Lied davon singen. Besser kommt bei seinem Mitmenschen an, wer Staat und Kommunen direkt finanziert. Ohne den Reichtum seiner Bürger wäre Siena nie so schön geworden. Ohne das Geld der französischen Aristokratie gäbe es die Gärten Versailles nicht. Cosimo de Medici rettete Florenz mit seinem Geld vor dem finanziellen Bankrott. Der Bankier John Pierpont Morgan griff während einer heftigen Finanzkrise im Oktober 1907 dem amerikanischen Staat finanziell unter die Arme: Die Reichen, eine Art »lender of last resort« für Pleitestaaten. Sind sie nicht willig, werden sie extra besteuert oder – gängige Praxis in Zeiten nationaler Not – zum Kauf von Zwangsanleihen zur Kriegsfinanzierung genötigt. Merkwürdig, dass hierzulande noch niemand vorgeschlagen hat, auf diese Weise die marodierende Bundeswehr zu sanieren.

Ginge es uns normal Sterblichen in einer Welt ohne die Superreichen besser? Im Gegenteil: wir wären alle viel ärmer.

Rainer Hank

27. März 2024

Demokratie wird überschätzt

Zu kämpfen gilt es für Liberalismus und nationale Souveränität

Angst geht um in Deutschland. Es heißt, die Demokratie sei in Gefahr. Im Herbst sind Wahlen in drei Bundesländern: Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Überall gewinnen sogenannte extreme Parteien viel Zustimmung. Auf der Plattform »wahlrecht.de«, Stand 18. März, kommt die AfD in Thüringen auf 31 Prozent, das »Bündnis Sahra Wagenknecht« (BSW) kriegt 17 Prozent, die Linke 15 Prozent. Die SPD schrumpft auf 6 Prozent; Grüne und FDP rangieren an oder unter der Schwelle von 5 Prozent.

Solche Parteipräferenzen sind tatsächlich neu für Deutschland. Man kann auch sagen: Sie sind erschreckend. Mit Ausnahme der Union (20 Prozent in Thüringen) spielen sogenannte bürgerliche Parteien keine Rolle. Stattdessen streiten sich extreme (manche sagen: extremistische) Parteien aus dem rechten und linken Spektrum um die Macht: 63 Prozent der Wählerinnen und Wähler – Stand heute – würden ihre Stimme einer dieser Parteien geben.Soll man daraus folgern, die Demokratie sei in Gefahr? Ich verstehe das Argument nicht. Und zwar umso weniger, je lauter dieser »Wir retten die Demokratie«-Diskurs tönt. Was sich in den drei Bundesländern zeigt, das ist doch gerade Demokratie, ob es einem passt oder nicht. Jedenfalls ist mir nicht zu Gehör gekommen, dass die Wahlbürger dort in irgendeiner Form mit Zwang oder unsittlichen Wahlgeschenken verführt werden oder es gar zu Versuchen des Wahlbetrugs kommen könnte. So gesehen sind Sahra Wagenknecht und Björn Höcke Demokraten. Man kann sie auch Populisten nennen. Aber was ist damit gewonnen? Lediglich eine Tautologie, die besagt, dass in einer Demokratie die Herrschenden sich die Zustimmung zum Regieren bei den Beherrschten (also beim Populus, abschätzig auch Plebs genannt) abholen müssen. Und dass die Herrschenden ihre Macht zum Glück nur auf Zeit innehaben, sie also spätestens nach vier Jahren auch wieder abgewählt werden können.

Die Demokratie wäre erst dann in Gefahr, wenn – sagen wir Sahra Wagenknecht oder Björn Höcke – ihre demokratisch erworbene Macht dazu missbrauchen würden, die Demokratie selbst abzuschaffen. Und sich als Diktatoren installierten. Das kann, wer mag, ihnen unterstellen. Beweise dafür gibt es nicht. In anderen Ländern (Niederlande, Polen, Italien) haben die Rechtspopulisten das gerade nicht getan. Mit Verweis auf das Jahr 1933 und die Nationalsozialisten zu sagen, hierzulande sei das anders, halte ich für ein völkisches Argument, das der plumpen Annahme einer Wiederholung von Geschichte aufsitzt. Und dabei noch nicht einmal an den 1945 entwickelten deutschen Sonderweg der »wehrhaften Demokratie« glaubt, welche die demokratische Teilhabe der Bürger im Vergleich zu anderen Ländern stark begrenzt: Volksabstimmungen fürchten wir hierzulande wie der Teufel das Weihwasser; Verfassungsschutz und Verfassungsgericht haben eine viel größere präventive Macht als anderswo. Insofern steht die gefestigte Populismusbegrenzungsmacht unseres Staates in einem merkwürdigen Kontrast zum weit verbreiteten Gefühl einer bedrohten Demokratie. »Mehr Gelassenheit wagen«, so müsste ein daraus sich ableitender Imperativ lauten.

Die »schweigende Mehrheit« ist eine linksgrüne Minderheit

Der Demokratiebegriff wird aufgeladen und übertrieben ideologisch besetzt, wenn eine selbsternannte »schweigende Mehrheit« das Monopol aufs Demokratischsein für sich beansprucht – unterstützt von öffentlichem Rundfunk, Ampelpropaganda und teuer alimentierten Demokratieforschungsprogrammen an Stiftungen und Netzwerken zu Rettung des »sozialen Zusammenhalts«. Das mag als kommunikativer Trick der Gemeinwohlrhetorik durchgehen, redlich ist es nicht.

Eine gerade von der Universität Konstanz veröffentlichte Umfrage wollte wissen, wer die Demonstranten sind, die seit Jahresanfang als »schweigende Mehrheit und Mitte« die Demokratie verteidigen wollen. Das Ergebnis: 61 Prozent von ihnen hatten bei der vergangenen Bundestagswahl die Grünen gewählt, 65 Prozent ordnen sich »links der Mitte« ein, weitere fünf Prozent »linksaußen«. Auf den Marktplätzen des Landes demonstriert mithin nicht die »schweigende Mitte«, sondern eine linksgrüne Minderheit – so das Ergebnis der Forscher in Konstanz. Das ist völlig in Ordnung, sollte aber nicht kaschiert werden. Im Übrigen möchte auch ich nicht in einem (Bundes)land leben, in dem Sarah Wagenknecht und/oder Björn Höcke regieren. Denen aber das Demokratischsein abzusprechen oder sie als »formal demokratisch« zu denunzieren, könnte sich am Ende rächen.

Was aber ist dann gefährdet, wenn es nicht die Demokratie ist? Es sind die »liberalen Institutionen« und die »nationale Souveränität«. Beides hängt zusammen und bedeutet: Der Streit muss »inhaltlich« werden und darf sich nicht damit begnügen, von Demokratierettung zu faseln. Liberale Institutionen verlangen unter anderem ein Bekenntnis zu Marktwirtschaft, zu einer globaler Freihandelsordnung, zu Rechtsstaatlichkeit, zu Minderheitsschutz und sozialer Teilhabe (auch für Migranten, wenn sie bereit sind, sich zu integrieren). Man sage nicht, das laufe auf das Gleiche hinaus wie das Bekenntnis zur Demokratie. Im Gegenteil: Liberale Institutionen begrenzen die Reichweite der Demokratie. Das Verfassungsgericht schützt die Schuldenbremse gegen Parlament und Regierung. Der Minderheitenschutz weist demokratische Mehrheitsmacht in die Schranken, verhindert, dass die Mehrheitsdemokratie zu einem illiberaler Zwangsapparat wirdLiberalismus vs. Populismus

Nationale Souveränität bedeutet, dass weder die Fiskalpolitik noch die Migrations- oder Sozialpolitik an transnationale, also europäische Institutionen delegiert werden dürfen. Weil diese dafür nicht legitimiert sind. Die Gefährdung der nationalen Souveränität sind eine zentrale Ursache für den Erfolg des rechten und linken Populismus. Die AfD entstand nicht zufällig in den Jahren der Eurokrise, als es darum ging, dass Deutschland womöglich haften muss für den fiskalischen Schlendrian südlicher Euroländer. BSW von Sahra Wagenknecht entstand nicht zufällig in einem Moment, als es darum ging, ob die Leistungen des deutschen Sozialstaats gleichzeitig und in vollem Umfang auch Migranten offenstehen sollen.

Liberalität und Souveränität dürfen gerade nicht gegeneinander ausgespielt werden. Philip Manow, ein inspirierender Sozialwissenschaftler, hat dazu unter dem Titel »Unter Beobachtung« ein neues Buch geschrieben, das demnächst bei Suhrkamp erscheint. Darin geht es (auch) um eine Verhältnisbestimmung zwischen Liberalismus und Populismus. Zu stärken gilt es einen liberalen Universalismus: Das ist eine Staats- und Wirtschaftsverfassung, die das demokratische Existenzrecht rechter und linker Populisten verteidigt und zugleich darauf insistiert, dass individuelle Freiheiten nicht von (demokratischen) Mehrheitsentscheidungen platt gemacht werden dürfen.

Rainer Hank

19. März 2024

Lob des Streits

Zu viel Harmonie in der Ampel ist schädlich

Die Ampelregierung ist in keiner guten Verfassung. Dem will ich nicht widersprechen. Widersprechen will ich der gängigen Einschätzung, das liege daran, dass die Koalitionäre ständig streiten. Ohne Streit, finde ich, wäre alles schlimmer. Das beweist die sogenannte Rentenreform, die in dieser Woche von der Ampel präsentiert wurde. Doch dazu später.

Viele meinen, eine Koalitionsregierung gleiche einem Sandkasten, wo Kinder spielen und sich ihre Förmchen auf den Kopf hauen. Da ruft der kleine Robert: »Der Christian ist böse und ärgert mich.« Dann muss die Mutter (oder Vater Olaf) kommen, die Streithähne auseinanderbringen und mit strenger Miene anhalten, sich fürderhin gut zu vertragen. Bekanntlich geht das nur eine Weile gut, und schon kurz danach gibt es wieder Tränen. Vom Sandkastenmodell geprägt sind nicht nur viele Kommentatoren in den Medien. Auch die Bevölkerung straft streitende Parteien regelmäßig ab, was Umfragen belegen. Selbst die Regierungsakteure unterwerfen sich diesem Schema: »Die FDP nervt«, heißt es dann. Wahlweise kann Nerverei als ideologische Verbohrtheit oder Prinzipienreiterei der jeweils anderen Partei denunziert werden.

Streit ist schlecht, Harmonie ist gut. Wirklich? Eine Ampelkoalition ist eben kein Kindergarten, finde ich. Gerade deshalb muss nicht nur am Kabinettstisch, sondern öffentlich gestritten werden.

Das Kindergartenmodell verkennt die Logik politischer Koalitionen. Erst recht, wenn diese von Parteien gestellt werden, die auf konträren normativen Überzeugungen gründen und auch aus diesem Grund von ihren Anhängern gewählt werden. Die normative Landkarte sieht ungefähr so aus: Aus der SPD, die früher einmal für die Emanzipation der arbeitenden Klasse gekämpft hat, ist inzwischen eine Partei der Besitzstandswahrung und Sozialstaatsausweitung geworden – koste es, was es wolle: Mindestlohn, Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Rentnerbeglückung. Intellektuell eher dürftig, finanziell dagegen üppig.

Skeptizismus vs Paternalismus

Den Grünen und Liberalen geht es um Prinzipielles. Daraus kann man natürlich den Schluss ziehen, dass sich Parteien mit allzu unterschiedlichen Positionen nicht zu einer Regierung paaren sollen. Dass die Programme zwischen Grünen und Liberalen keine gemeinsame Schnittmenge böten, war zum Beispiel eine Auffassung, die der ehemalige FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle regelmäßig vertreten hat und deshalb riet, die Hände von einer Ampel zu lassen. Christian Lindners Satz, es sei besser, nicht zu regieren, als schlecht zu regieren, war von der Überzeugung gespeist, Jamaika werde scheitern, wenn sich Christdemokraten mit Grünen verbünden und die FDP über den Tisch ziehen..

Doch nun regiert eine Ampel im Wissen um die Unterschiede und mit der Erfahrung, dass diese Unterschiede durch Formelkompromisse (»Wir sind die Fortschrittskoalition«) nicht verschwinden. Auch die zynische Idee, dann eben die Anhänger aller regierenden Parteien zu alimentieren – für die einen gibt es den Tankrabatt (FDP), für die anderen das 9–Euro-Ticket (Grüne) und für die Dritten einen Zuschuss zu Hartz IV (SPD) – ist auf Dauer, weil zu teuer, keine Lösung. Dann bleibt nur der Streit. Und das ist gut so; denn Streit ist bekanntlich seit Heraklit der Vater aller Dinge und Quelle des Fortschritts.Machen wir es konkret an drei aktuellen wirtschaftspolitischen Streitfällen: der Schuldenbremse, dem Klimawandel und dem Lieferkettengesetz. Die normativen Grundlagen einer liberalen Partei gehen zurück auf »optimistischen Skeptizismus« der europäischen Aufklärer. Die waren nicht generell gegen Staatsschulden, wussten aber, dass die Praxis des Schuldenmachens noch von jeder Regierung missbraucht werde. Eine Schuldenbremse ist somit eine Art Selbstbindung gegen die Verführbarkeit, den starken Maxe zu markieren. Die normativen Grundlagen der Grünen möchte ich »avantgardistischen Paternalismus« nennen. Eine Regierung hat demnach in gewisser Hinsicht Vorbildfunktion für die Bürger, die sie zwar nicht zu ihrem Glück zwingen kann, denen sie aber den Weg zum Besseren weisen möchte. Schulden brauche es, um Investitionen in eine bessere Zukunft zu finanzieren. Nachfolgende Generationen würden sich über die ihnen überwälzte Schuldenlast nicht beschweren, sondern dankbar sein dafür, dass ihre Eltern ihnen eine bessere Welt hinterlassen haben.

Dieser Gegensatz begründet nicht nur unterschiedliche Haltungen zur Staatsverschuldung, sondern auch zum industriepolitischen Interventionismus etwa in der Klima- und Transformationspolitik. Die FDP findet die Annahme anmaßend, Politiker verfügten über privilegiertes Wissen, und setzen lieber auf Preisanreize durch den Markt. Grüne und SPD glauben, dass der Staat unternehmerisch tätig sein müsse, weil der Markt blind sei für soziale oder klimapolitische Ziele. Solch unterschiedliches Apriori führt dazu, dass die FDP auf Emissionshandel und den CO2–Preis setzt, während die Grünen gerne mit Geboten und Verboten (Heizungsgesetz) hantieren.

Harmonie kommt teuer

Avantgardistischer Paternalismus der Grünen und ein soziales Herz der SPP sind auch eine Motivation für das Lieferkettengesetz. Danach gebietet es die Moral, dass Unternehmen die sozialen und ökologischen Fertigungsbedingungen ihrer Waren bis an den Ursprung in den Textilfabriken Bangladeschs verantworten müssen. Aufklärerischer Skeptizismus dagegen ist getragen von Erfahrungswissen, wonach moralische Überforderung häufig unbeabsichtigte Konsequenzen hat: Wenn Unternehmen ihre Fertigung in Bangladesch einstellen, weil sie die Auflagen des Lieferkettengesetzes nicht erfüllen können, dann führt das womöglich zur Abschaffung von Kinderarbeit, aber zugleich zur Zunahme von Kinderarmut.

Man kann sagen, die normativen Überzeugungen innerhalb der Ampel sind so viele Meilen voneinander entfernt, dass dies nur zur Blockade führt. So sieht es immer wieder aus, wobei die FDP die Rolle des Dauerblockierers einnimmt, die Grünen als weltfremden Utopisten daherkommen und die SPP mal hü mal hott sagt. Alle Rollen kosten Stimmen, wie wir sehen.

Aber war wäre die Alternative? Das zeigt die sogenannte Rentenreform. Die SPD setzt eine systemsprengende »Reform« durch, welche die künftigen Beitragszahler schröpft und die berenteten Babyboomer finanziell privilegiert. Die FDP, die gerade noch ein Moratorium für die Sozialausgaben gefordert hat, schweigt. Die Grünen, die sich gerne als Anwälte der Jungen im Generationenvertrag geben, schweigen ebenfalls. Offenbar wollte man nicht schon wieder über Prinzipien streiten – und der SPD einen Gefallen tun.

Daraus folgt: Wenn die Ampel nicht streitet, dann lügen die Akteure sich und den Bürgern etwas in die Taschen. Vor allem wird es für die Bürger teuer. Mit Streit wäre das nicht passiert.Rainer Hank