Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

19. August 2025Nahbarkeit

19. August 2025Schuld und Schulden

15. August 2025Unser Freund, das Aton

15. August 2025Ein Sparkommisar?

12. August 2025Wohltemperiert

09. August 2025Demokratie-Industrie

09. August 2025Schlank werden

05. August 2025Booster-Boomer

05. August 2025Ein Lob des Stammtischs

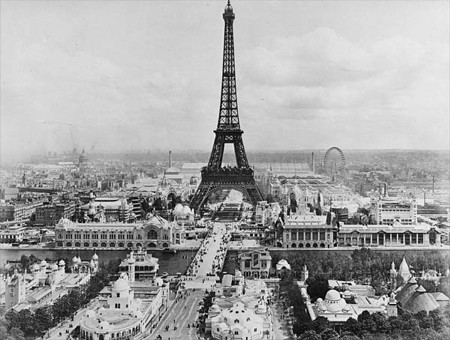

02. August 2025Lokomotive des Fortschritts

21. Mai 2024

Autofreie Sonntage

Warum symbolische Aktionen nach hinten losgehen

Zuletzt war es der Verkehrsminister Volker Wissing, der Fahrverbote auf deutschen Straßen ins Spiel brachte. Die CO2–Einsparungen, die das neue Klimaschutzgesetz seinem Ressort – genauer: den deutschen Autofahrern – abverlange, ließen sich nur mit drastischen Maßnahmen einhalten, sagte er Mitte April: und drohte mit einer Art Lockdown des Straßenverkehrs in Deutschland.

Wissing benutzte Fahrverbote als Drohkulisse, um durchzusetzen, dass der Verkehrssektor mit besonders schlechtem CO2–Fußabdruck seine Emissionen mit anderen Sektoren verrechnen kann. So kam es dann auch. Das von der Ampel verabschiedete Klimaschutzgesetz nahm Abschied von den Sektorzielen. Was zählt ist die Gesamtbilanz. Der Erderwärmung ist es egal, wo die CO2–Emissionen herkommen. Wissing konnte seine selbst inszenierte Drohung zu einem Erfolg stilisieren und die Bürger beruhigen: Es werde keine verkehrsfreien Sonntage geben.

Drohung und Entwarnung funktionieren auf dem Hintergrund von Bildern des kollektiven Gedächtnisses der Deutschen. In den späten Jahren des Wirtschaftswunders hatte die Bundesrepublik ebenso wie andere Industriestaaten bedenkenlos fossile Energie als Motor des Wirtschaftswachstums verbraucht. Bis in die sechziger Jahre war man mit der heimischen Kohle noch weitgehend energieautark. Anfang der siebziger Jahre hatte man sich dann mit einem Anteil von 60 Prozent von Öl-Energieimporten abhängig gemacht, was an die aktuelle Abhängigkeit vom russischen Gas erinnert. Als im Oktober 1973 nach Ausbruch des Jom-Kippur-Kriegs in Israel die OPEC-Staaten die Ölförderung drosselten, stieg der Ölpreis schlagartig an. West-Deutschland reagierte auf die Ölkrise mit einer ungewöhnlichen Sparmaßnahme und verhängte vom November an 1973 insgesamt vier autofreie Sonntage sowie Tempolimits. Ich war damals zwanzig Jahre alt: Staunend nutzen wir die seltene Möglichkeit, einmal eine Autobahn zu Fuß oder per Fahrrad zu erkunden. Ein großes Volksfest.

Tatsächlich markiert das Jahr 1973 eine Zeitenwende der Nachkriegsgeschichte. Auf Jahre des Wachstums folgten Stagnation, Inflation, Arbeitslosigkeit – und die Erfahrung, dass fossile Energie nicht auf ewig billig zur Verfügung stünde.

»Geradezu zauberhafter Glanz«?

Hatten die autofreien Sonntage einen auch einen nachhaltigen Bewusstseins- und Verhaltenswandel zur Folge? Waren sie gar eine Art Vorbote einer ökologischen Klima-Wende? Ja, so war es, sagt die Historikerin Hedwig Richter unter Bezug auf historische Forschungen. Die leeren Straßen hätten sich »mit einem gerade zauberhaften Glanz« in das kollektive Gedächtnis eingeschrieben, schwärmt sie. Zwar räumt Richter ein, die vier autofreien Sonntage hätten nicht primär dem Ziel gedient, Energie einzusparen. Doch seien sie als »Signal an die Bevölkerung« gedacht gewesen: Achtet auf den Energieverbrauch! Die Politik habe die Bevölkerung als »Zuständige«, als Erwachsene, angesprochen, so Richter in einem Duell mit FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube.

Schließt man sich der These an, hätte das erhebliche Konsequenzen für die Frage symbolischer Politik. Sowohl Bürgerbewegungen (von »Fridays for Future« bis zur »Last Generation«) wie auch Politik hätten dann eine Begründung dafür, dass sich mit solchen Aktionen wie den autofreien Sonntagen das Verhalten der Bürger steuern lasse – selbstverständlich nur zum Guten und Wahren. Signalpolitik als Instrument der ökologischen Bürgererziehung.

Doch Geschichte ist vertrackter. Und sie geht am Ende ganz anders aus als Frau Richter behauptet. Zwar wirkte der Ölpreisschock als Signal – aber nicht auf die Verbraucher. Mangels Alternativen fuhren sie munter weiter auf deutschen – und mehr und mehr in den Sommerferien auch auf italienischen Autobahnen. Technisch gesprochen heißt das: Dass es zu keiner Verhaltensänderung kam, liegt daran, dass die Sprit-Nachfrage wenig preiselastisch ist. Nicht die Nachfrager, sondern die Anbieter – sprich die cleveren Ingenieure bei BMW, Daimler oder General Motors – nahmen den dramatischen Preisanstieg als Signal. Sie bauten fortan viel energieeffizientere Kraftfahrzeuge. Im Jahr 1975 kam man in den USA mit einer Gallone Benzin (das sind 4,55 Liter) gut 20 Kilometer. Im Jahr 1980 schaffte die gleiche Tankfüllung 32 Kilometer. Heute komme ich mit meinem zehn Jahre alten Diesel mit einer Tankfüllung von Frankfurt nach Ferrara in Italien. Es ist paradox: Weil die Automobilindustrie in Reaktion auf den Ölpreisschock immer energieeffizientere Fahrzeuge herzustellen wusste, konnten die Autofahrer sich immer größere Karossen (genannt SUV) leisten, ohne an der Tankstelle tiefer in die Tasche greifen zu müssen. So gesehen hatten die autofreien Sonntage den gegenteiligen Effekt: Statt auf den Verbrauch zu achten, gingen die Autofahrer in die Vollen. Die Ökonomen nennen das »rebound effekt«.

Pfadabhängigkeit siegt

Wer es genauer wissen will, dem empfehle ich die Lektüre eines Aufsatzes des amerikanischen Wirtschaftshistorikers Daron Acemoglu mit dem Titel: »Transition to Clean Technology« (Journal of Political Economy 2016). Acemoglu fragt, warum der Ölpreisschock nicht damals schon zu verstärkter Forschung in Richtung einer grünen Transformation geführt habe, die technologisch durchaus möglich gewesen wäre. Seine Antwort heißt »Pfadabhängigkeit«. Der Pfad seit den Herren Ford, Daimler oder Bosch im späten 19. Jahrhundert wird durch den Verbrenner markiert. Lassen sich Verbrenner energieeffizienter konstruieren und solche Erfindungen in Skaleneffekte großer Stückzahlen übersetzen, ist das allemal kostengünstiger als der Systemwechsel in die regenerative Welt.

Daraus folgt: Die verhaltensändernde Wirkung symbolischer Aktionen ist nicht vorhersehbar und deshalb auch nicht im politischen Lehrerinnenzimmer planbar. Die Pfadabhängigkeit einer Industrie wirkt in eine der Klimawende gegenläufige Richtung, nur zu verständlich, solange Preise für E-Autos, Ladeinfrastruktur und -dauer dem Verbrenner unterlegen sind. Kein Wunder, dass die E-Verkäufe inzwischen wieder zurückgehen.

Das muss nicht heißen, dass man den Klimawandel nicht effizient bekämpfen kann. Doch es gilt: Besser als Moral und Symbolhandlungen sind allemal die Preise: Die Transformation – der Wechsel vom fossilen zum regenerativen Pfad – wird dann gelingen, wenn man CO2–Steuer und Emissionshandel ihre Wirkung entfalten lässt und die Staaten sich zwingend in einem Klimaclub auf dessen Einhaltung verpflichten. In der Hoffnung, dass grüne Energie heute immer mehr verfügbar und immer mehr erschwinglich wird im Vergleich zu grauer Energie (fossile Brennstoffe), werden die Ingenieure sich dann auch etwas Neues einfallen lassen. Dazu braucht es weder Klima-Erzieherinnen noch gesperrte Autobahnen. Es geht darum, Gutes besser zu machen.

Rainer Hank

21. Mai 2024

Ein Loch ist im Eimer

Wie der Sozialstaat effizienter werden könnte

Unser Wohlfahrtsstaat ist großzügig. Die Sozialleistungsquote hierzulande liegt bei etwa 30 Prozent; sie beziffert die Summe aller Sozialausgaben im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. In absoluten Zahlen waren das im Jahr 2022 1.200 Milliarden Euro. Nur in Frankreich und Belgien ist die Quote noch höher.

Man kann dies als Gebot der Anständigkeit einer Gesellschaft interpretieren, wie es der Bundeskanzler regelmäßig tut. Man kann es auch als klug bezeichnen: Wer unverschuldet in Not gerät, wird vom sozialen Netz aufgefangen. Im Wissen darum können die Bürger in ihrem Leben Risiken eingehen – die Voraussetzung für die wirtschaftliche Dynamik eines Landes.

Von Sozialabbau sprechen, wie die SPD derzeit tönt, kann man freilich nicht. Die Ampel hat den Wohlfahrtsstaat aufgebläht: Bürgergeld und Mindestlohn wurden kräftig erhöht, die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte wurde auf zwei Millionen verdreifacht, das Rentenniveau soll bei 48 Prozent festgeschrieben werden, was zu Beitragserhöhungen führt.

Dass ein Land viel Geld für Soziales ausgibt, heißt freilich nicht, dass sein Sozialsystem auch transparent und effizient ist. Und dies wiederum könnte bedeuten, dass ein Sozialstaat, der ineffizient ist, auch ein Gerechtigkeitsproblem hat, weil er das Steuergeld seiner Bürger verschwendet und dieses nicht bei den wirklich Bedürftigen ankommt.

Kürzlich hat mir ein Leser geschrieben, der dazu etwas zu sagen hat: Der Mann war 25 Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen in diversen Kommunalverwaltungen tätig, die letzten 20 Jahre davon als stellvertretender Behördenleiter einer Kreisverwaltung. Rund 15 Jahre war er auch als Sozialdezernent für Hartz IV und Sozialhilfe zuständig. Der Mann betont, er halte den Sozialstaat für eine große Errungenschaft und bezeichnet Sozialleistungen als den »Kitt der Gesellschaft«. Aber er habe aus eigener Erfahrung große Zweifel, ob das Geld seine Ziele erreicht. Er bemängelt, dass der Sozialstaat eine Wohlfahrtsindustrie geschaffen hat, die behaglich und ebenfalls wenig effizient von diesem lebt. Das kann man zum Beisopiel an der privaten, kirchlichen und staatlichen Pflegebranche studieren, die es in diesem Ausmaß erst seit Einführung der Pflegeversicherung Mitte der neunziger Jahre gibt. Die organsiert sich inzwischen in einer starken Lobby innerhalb des mächtigen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Mein Kreisdirektor bringt es auf die Formel: »Das System ernährt sich selbst«.Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit und Effizienz

Nun ist jedes Umverteilungssystem per se ineffizient dergestalt, dass weniger rauskommt als einbezahlt wird. In seinem Klassiker über »Gleichheit und Gerechtigkeit« (1975) spricht der Ökonom Arthur Okun von einem »Versickerungseffekt«, der durch Umverteilung entsteht. Weil ein Teil der von den Reichen zu den Armen transferierten Einkommen in der Bürokratie landet, steigen die Einkommen der Armen und sozial Bedürftigen nicht im gleichen Umfang wie die Einkommen der Reichen schrumpfen. Daraus ergibt sich ein grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen Gerechtigkeit und Effizienz. Arthur Okuns sehr anschauliches Bild ist das Leck im Eimer (»leaky bucket«).

Mein Eindruck: Die Löcher im Eimer werden größer. Der Sozialstaat wird im Lauf der Zeit teurer, aber nicht unbedingt besser. Anschauung dafür bietet das verkorkste Kindergrundsicherungsprojekt der Familienministerin, für das bekanntlich 5000 neue Verwaltungsstellen vorgesehen waren: die allein würden 500 Millionen Euro verschlingen.

Das ist kein Ausreißer, sondern hat System. Kürzlich hat der Normenkontrollrat – ein Gremium zur Entbürokratisierung – gezeigt, wie der Sozialstaat vor lauter Leistungswirrwarr und Ineffizienzen sich selbst lähmt. So hat ein alleinerziehender Vater mit pflegebedürftiger Mutter Anrecht auf zwölf verschiedene Sozialleistungen, für deren Bewilligung acht verschiedene Stellen zuständig sind. Das intransparente System mit nicht aufeinander abgestimmten staatlichen Leistungen müsse komplett entflochten und besser sortiert werden, fordert der Rat.Ich bitte Ronnie Schöb um Nachhilfe. Der Professor lehrt Finanzwissenschaft an der Freien Universität in Berlin, gehört dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzminister an und hat vor geraumer Zeit ein schönes Buch über den Sozialstaat veröffentlicht mit dem Untertitel »Weniger ist mehr«. Schöb sprudelt über vor konkreten Beispielen eklatanter Ineffizienzen: So werden nach Einführung der neuen Kindergrundsicherung einem Kind, dessen Familie Bürgergeld zusteht, die 120 Euro Kinderwohnkostenpauschale, die die neue Kindergrundsicherung gewährt, beim Bürgergeld wieder abgezogen, weil die neue Grundsicherung ebenfalls eine Wohnpauschale enthält. Solche Scheinbuchungen von der linken in die rechte Tasche darf man im Kafka-Jahr kafkaesk nennen.

Den Förderzoo ordnen

Bizarr sind auch die regionalen Unterschiede der Förderung. So kann es passieren, dass in zwei Haushalten mit vergleichbar großem Wohnraum in Leipzig und München, die beidemal Anspruch auf Bürgergeld haben, nach Abzug der vom Amt erstatteten Wohnkosten der Familie in Leipzig 600 Euro mehr für den alltäglichen Bedarf übrigbleiben, wiewohl die Lebenshaltungskosten in München deutlich höher sind. Verstehe es, wer wolle!

Schlimmer noch: Das neue Bürgergeld senkt den Anreiz zu arbeiten. Das ist kontraproduktiv. Und aus Sicht des Steuerzahlers Geldverschwendung. Wer mehr hinzuverdient, hat am Ende weniger Geld übrig. Deshalb bieten sich gemischte »Geschäftsmodelle« an, die den Empfang von Bürgergeld mit einem Minijob kombinieren. Ein bisschen arbeiten lohnt sich; ein bisschen mehr arbeiten lohnt sich nicht. Dass der Sozialstaat Arbeitslosigkeit produziert ist absurd in Zeiten, in denen überall Arbeit nachgefragt wird.

Statt gleich den sozialen Kahlschlag an die Wand zu malen, wäre er gescheit die Ampel würde sich den Förderzoo unseres Sozialstaates vorknöpfen. Als Leitfaden empfiehlt sich ein »minimalinvasiver« Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats beim Finanzminister. Seine Eckpunkte lauten: Anreize zur Aufnahme bezahlter Arbeit verbessern, Eigenverantwortung stärken, Transferentzugsraten schrumpfen. Kurzum: »Fordern und Fördern« muss wieder gleichrangig behandelt werden. Und zwar nicht nur mit Rücksicht auf das Geld der Steuerzahler, sondern auch mit Blick auf den Bürger, dessen wahres »Bürgergeld« der Lohn für seine Arbeit sein soll und nicht die Stütze vom Jobcenter.

Dies wäre ein erster Schritt, der sich am ordnungspolitischen Grundversprechen der sozialen Marktwirtschaft orientiert: Wer sich selbst nicht helfen kann, dem muss geholfen werden. Wer sich selbst aber helfen kann, von dem wird Eigenverantwortung verlangt. Das ist besser als ein Staat, der seine Bürger paternalistisch entmündigt.Rainer Hank

17. Mai 2024

Rentner-Gang

Warum Langlebigkeit ein Segen und kein Fluch ist

»Struldbruggs« heißen in Jonathan Swifts 1726 erschienenen Roman jene Gestalten, denen Gulliver während seiner dritten Reise auf einer pazifischen Insel begegnet. Was sie von allen anderen Lebewesen unterscheidet: Struldbruggs können nicht sterben.

Gulliver ist beeindruckt von diesen Unsterblichen. Doch das ändert sich, nachdem er mit der Realität konfrontiert wird: das ewige Alter ist der reine Horror. Vollkommen erblindet, die Haare fallen ihnen aus – und auch ansonsten bleibt ihnen kein Zipperlein erspart. Ihr Siechtum wird für immer nur immer schlimmer. Alternde Unsterbliche sind sie, kein erfüllter Menschheitstraum, sondern eine erbärmliche Existenz.

Oskar Wildes Novelle »Das Leben des Dorian Gray«, erschienen 1890, ist die Gegenerzählung zu Gullivers Reisen. Die Struldbruggs leben ewig, aber sie leiden seit dem 60. Geburtstag an Altersgebrechlichkeit. Dorian Gray muss sterben, aber ohne dass er gealtert wäre. Mit Hilfe eines Faustischen Paktes bringt er sein Selbstbildnis dazu zu altern, während er selbst zeitlebens ein junger und schöner Mann sein wird. Er bleibt immer jung – und dann stirbt er. Die Struldbruggs altern – und sterben nie.

Dorian Gray ist das Ideal eines Schönheits- und Jugendlichkeitskultes, der auch unserer Zeit nicht unbekannt ist. Freilich hat der Deal seinen Preis: Dorian Gray unterliegt dem Trugschluss, der Sinn und Zweck eines Lebens erschöpfe sich in Jugend, Schönheit und Hedonismus – und Altern sei ausschließlich der Verlust jugendlicher Vitalität und nicht auch ein Gewinn an Erfahrung und Weisheit. Lang leben, aber jung sterben, so heißt das Ideal des Vitalitätskultes bis heute – Abnehmspritze inklusive.Verkörpert Dorian Gray die verführerische Utopie ewiger Jugendlichkeit, so erleiden die Struldbruggs die ins Extrem getriebene Dystopie unserer alternden Gesellschaft. »Nichts für Feiglinge«, wie der Schauspieler Joachim Fuchsberger wusste, sondern Leiden, Gebrechlichkeit und langes Siechtum. Man braucht sich nur die barocken Kirchenkantaten anzuhören: Sie sind geprägt von der tiefen Sehnsucht der gläubigen Menschen, das Jammertal hienieden so schnell wie möglich zu verlassen. »Ich kann getrost im Tode sein«, heißt es in einer Telemann-Arie.

Dem ausgebauten Wohlfahrtsstaat unserer Tage sind die Alten besonders lästig: Sie belasten Kranken- Renten- und Pflegekassen, schmälern das Einkommen der Jüngeren, kosten Wachstum und Wohlstand. Und dann wissen diese lästigen Alten auch noch immer alles besser.

Wir leben länger und gesünder

Alles falsch, sagt Andre J. Scott, Ökonomieprofessor an der London Business School. Er hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel »The Longevity Imperative«. Tatsächlich leben wir heute in der besten aller Welten, findet Scott. Und legt dafür Beweise vor. Die Erfolge des Kapitalismus, der modernen Medizin und der Ernährungswissenschaft haben die angenehme Folge, dass wir nicht nur immer länger leben (im Schnitt gibt es in jedem Jahrzehnt zwei bis drei Jahre mehr Leben zusätzlich), sondern auch immer länger fit bleiben. Die Lebenserwartung der Menschen betrug um 1820 etwa 28 bis 35 Jahren. Heute können wir im Schnitt in den Industrieländern auf mehr als 80 Jahre hoffen. Die meiste Lebenszeit verbringen wir in guter Verfassung, lediglich unmittelbar vor dem Tod wird es für den Betroffenen hart und für das Gesundheitssystem teuer; so erklärt es die Theorie der Morbiditätskompression, die postuliert, dass die Perioden, die Menschen im Zustand von chronischer Krankheit und Behinderung verbringen, über die Zeit abnehmen. Wir gewinnen also nicht nur einfach zusätzliche Lebenszeit (wie bei den Struldbruggs), sondern auch vitale Lebenszeit (wie bei Dorian Gray).

Wenn das alles so stimmt, dann ist es höchste Zeit für eine Umschreibung des gängigen Narrativs der »alternden Gesellschaft«, das häufig in einem Zug mit der Klimakatastrophe und dem Artensterben genannt wird – dem Ende des Anthropozäns eben. Wer Altern lediglich in Begriffen des Niedergangs, des Verlusts an Produktivität und Kreativität, der ökonomischen Kosten beschreibt, liegt falsch. Womöglich wäre es klug, die Rede von der »alternden Gesellschaft« ganz aus dem Verkehr zu ziehen und mit einem positiven Narrativ zu überschreiben. Im Englischen bietet sich dafür das Wort »Longevity« an. Die deutsche Übersetzung »Langlebigkeit« ist nicht ganz so schön, klingt nach Haltbarkeits- oder Verfallsdatum und läuft damit genau in jene Falle der Niedergangsmetaphorik, der sie entkommen wollte.

Kürzlich hat mich ein journalistisches Branchenmagazin zusammen mit weiteren 33 Kolleginnen und Kollegen, alle über 66 Jahren alt, einer Rentner-Gang zugewiesen und getitelt: »Warum sie nicht aufhören und ihr Alter von Vorteil ist.« Das schmeichelt, auch wenn »Rentner« immer noch ein wenig nach Seniorenteller klingt.

»Von nichts kommt nichts.«

Indes, »von Nichts kommt nichts«, hätte mein Vater gesagt, der – gezeichnet von Krieg und Gefangenschaft – nur 75 Jahre alt wurde. Andrew J. Scott postuliert einen Imperativ der Langlebigkeit. Dazu zählen bekannte Ratschläge wie die Aufforderung zur Bewahrung geistiger und körperlicher Beweglichkeit, einer einigermaßen ausgewogenen Ernährung und so weiter. Der Lohn dafür ist ein sich selbst verstärkender »Circulus virtuosus«: Wer sich besser fühlt, will länger leben. Und wer länger leben will, der achtet auf ein gesundes Leben. Scott plädiert dafür, den festen Rhythmus der Lebensphasen – Ausbildung, Arbeit, Altersruhestand – aufzugeben zugunsten eines permanenten Wechsels von Muße, Arbeit und Weiterbildung über den gesamten Lebenszyklus (und natürlich inklusive Abschaffung des fixen Renteneintrittsalters). Die Gesellschaft als Ganze könnte eine demographische Dividende kassieren. Langlebigkeit als Wachstumsmotor statt als demographische Sklerose. Drei bis vier Prozent mehr BIP-Wachstum im Jahr seien drin, heißt es. So etwas hören wir Angehörige der Rentner-Gang gerne. Und den Wirtschaftsminister dürfte es auch freuen: Die Alten werden rekrutiert als Reservearmee gegen die säkulare Wachstumsschwäche der Industriegesellschaften.

Molekularbiologen forschen längst an gentechnischen Verfahren zur Herstellung von Unsterblichkeit. Mit Fruchtfliegen, Würmern, Mäusen und Hefepilzen sei man schon ziemlich weit gekommen, lese ich. Ich weiß nicht recht, ob ich gerne unsterblich wäre. So etwas hat die Schlange im Paradies den ersten Menschen auch schon versprochen (»eritis sicut deus«); es ist ihnen bekanntlich nicht gut bekommen. Auch das Rezept der Alternsforscher, auf ein Drittel des täglichen Kalorienbedarfs zu verzichten, um die Lebenszeit zu verlängern und altersbedingte Krankheiten zu vermeiden, schmeckt mir nicht wirklich. Lebensverlängerung, die auf Dauer-Verzicht beruht? Nein danke! Dafür bin ich zu sehr Hedonist.

Rainer Hank

17. Mai 2024

Die Welt von gestern

Globalisierung ist umkehrbar. Leider.

Eine Freundin kam gerade von einer Reise aus Laos und Kambodscha zurück. Der Rückflug sei anstrengend gewesen, berichtet sie. Vor dem Abflug in Bangkok habe man erfahren, dass die Lufthansa den iranischen Luftraum nicht mehr überfliege. Es folgten lange Stunden des Wartens in Neu-Delhi. Die altgedienten Stewardessen der Lufthansa seien schon nervös geworden, meint sie wahrgenommen zu haben. Immerhin, der Pilot habe ausgesehen wie ein seriöser, solider Deutscher. »Und darüber war ich glücklich«, so die Freundin: »Er musste einen Umweg fliegen und nach dreimaligem Umbuchen ging es von Frankfurt weiter nach Wien. Walzerseligkeit.«

Ein Hauch der neuen geopolitischen Weltlage kommt jetzt also sogar bei uns deutschen Fernreisenden an. Die Lieferketten verzögern sich sozusagen auch bei uns Vielfliegern. Man schämt sich fasst der Erwähnung solcher Nickeligkeiten angesichts des realen Leids, das vielen Menschen derzeit in vielen Gegenden der Welt widerfährt. Ganz abgesehen von der generellen klimapolitischen Flugscham.

»Geopolitisch« ist ein Wort, das man jetzt öfters hört. »Geoökonomisch« gehört auch dazu. Als Wirtschaftsredakteur hatte ich es früher nicht in meinem aktiven Wortschatz. Mit dem Wort geoökonomisch wurd ein Zusammenhang hergestellt zwischen den geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und vor allem China auf der einen Seite und den politisch motivierten Eingriffen in die wirtschaftlichen Beziehungen auf der anderen Seite. So definiert die »Hamburg Commercial Bank« die »geoökonomische Fragmentierung« in ihrem jüngsten Wochenkommentar.

Die Illusion der Selbstversorgung

Gerne wird die Vorsilbe De- genommen: De-Globalisierung (wahlweise auch Slowglobalization) oder De-Coupling (Entflechtung der Abhängigkeiten von russischem Gas, chinesischen Ex- und Importen und US-amerikanischer militärischer Sicherheit). Die positiven Leitbegriffe heißen jetzt Near-Shoring (statt Off-Shoring) und Autarkie: Die Illusion der Selbstversorgung mit »regionalen« Produkten ersetzt den Glauben an segensreichen freien Handel auf freien Märkten.

Die neue Wirtschaftssprache definiert eine neue Welt. Schon seit der Weltfinanzkrise von 2008 sind gravierende Krisen sehr viel häufiger als erwartet eingetreten: die globale Finanzmarktkrise, die Euro-Schuldenkrise, die Russland-Krise, der Brexit, der Trump’sche von Biden fortgesetzte Protektionismus, die verschärften geopolitischen Rivalitäten und die Krise der Welthandelsorganisation (WTO). Da kommt einiges zusammen, was Wachstum, Wohlstand und Freiheit kostet.

»Früher hatte die Erde allen Menschen gehört. Jeder ging hin, wohin er wollte, und blieb, solange er wollte. Es gab keine Erlaubnisse, keine Genehmigungspflichten, und ich ergötze mich immer wieder neu an dem Staunen junger Menschen, sobald ich ihnen erzähle, dass ich früher nach Indien und Amerika reiste, ohne einen Pass zu besitzen oder überhaupt je gesehen zu haben. Man stieg ein und aus, ohne zu fragen oder gefragt zu werden.«

Der hier von der Welt vor 1914 erzählt ist der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig (»Die Welt von gestern«). »Im Goldenen Zeitalter vor dem Krieg konnte der Bewohner Londons, seinen Morgentee im Bett trinkend, durch den Fernsprecher die verschiedensten Erzeugnisse der ganzen Erde in jeder beliebigen Menge bestellen und mit gutem Grund erwarten, dass man sie alsbald vor seiner Tür ablieferte.« So erinnert es der britische Ökonom John Maynard Keynes in seinem Nachruf auf die Globalisierung »The Economic Consequences of the Peace«. Einverstanden, es waren die Oberschichten des globalen Nordens, die sich ein solches Leben leisten konnten. Bei den Armen, daheim und in den Kolonien ging es weniger komfortabel zu.

Linker und rechter Antiglobalismus

Dass die Globalisierung kein unumkehrbarer Prozess ist und ein Rückschlag in eine verheerende Depression führen könne, hat der in Princeton lehrende Wirtschaftshistoriker Harold James unter dem Titel »Der Rückfall« schon im Jahr 2001 beschrieben. Ich habe das Buch damals mit Interesse an der Weltwirtschaftskrise, aber nicht unter aktueller Perspektive gelesen – trotz erster dramatischer Anzeichen einer Wende, zu denen 9/11 und der Zusammenbruch der damals so genannten New Economy zählten.

Mit ganz anderer Betroffenheit habe ich jetzt eine gerade auf Deutsch erschienene Studie der in Chicago lehrenden Historikerin Tara Zahra gelesen: »Gegen die Welt. Nationalismus und Abschottung in der Zwischenkriegszeit (Suhrkamp Verlag)«. Die Autorin beschreibt das antiglobalistische, antiinternationalistische Denken und Handeln in der Zeit zwischen den Kriegen und zeigt, wie ein toxisches Gemisch aus Nationalismus, Protektionismus und Fremdenfeindlichkeit rund um den Globus die Politik und das Denken eroberte. Die Ordnung, die wir für selbstverständlich erachten, kann brüchig sein.Tara Zahra analysiert die Makroperspektive des Antiglobalismus: Offener Handel, Migration und freier Kapitalverkehr, waren die Voraussetzung weltweiter Verflechtung. Das alles brach nach 1914 ab, wurde, durch Mauern (»Schutzzölle«) ersetzt, begründet mit der Notwendigkeit nationaler Verteidigung. Linker Antiglobalismus als Antikapitalismus und rechter Antiglobalismus als Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit (vor allem als Antisemitismus) trafen sich aufs Schlechteste. Mussolini war bekanntlich erst Sozialist, bevor er zum Faschisten wurde.

Das Buch von Tara Zahra lebt aber vor allem von der Mikroperspektive: Mit kaleidoskopischem Blick erzählt sie berührende Einzelschicksale. Zum Beispiel jenes der jüdischen Frauenrechtlerin und Pazifistin Rosika Schwimmer aus Budapest, die nach dem Zerfall des Habsburgerreiches – vor dem Krieg die größte Freihandelszone Europas – vor dem »weißen Terror« Ungarns fliehen musste, in den USA mal als Agentin der Bolschewisten, mal als Spionin der Deutschen oder Teil des Weltjudentums angefeindet wurde, wo ihr deshalb die Staatsangehörigkeit verweigert wurde, am Ende aber fast der Friedensnobelpreis zugesprochen worden wäre.

Der Blick auf »Welt von gestern« führt uns die Gefahren des heute schick gewordenen Antiglobalismus vor Augen, eine Erfahrung, die ihrerseits zu einem neuen Blick auf die Vergangenheit führt. Noch sei nicht aller Tage Abend, befand die Journalistin Dorothy Thomson Anfang 1932: »Solange Schiffe die Meere befahren, Flugzeuge durch die Luft fliegen und Züge verkehren, wird der Einfallsreichtum der Menschen Wege zur Umgehung der Handelshindernisse finden«, schrieb sie und fügte eine Hoffnung hinzu: »Die Menschen besitzen noch nicht genügend Patriotismus, um sich selbst um der Nation willen zum Hunger zu verdammen.« In solcher Hoffnung sollte Dorothy Thomson sich getäuscht haben. Es dauerte bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, bis der Globalismus wieder Fuß fasste.

Rainer Hank

23. April 2024

Jedes fünfte Kind ist arm

Und warum sich daran nie etwas ändern wird

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen. So hören wir es, wenn der Streit über die Kindergrundsicherung wieder einmal hochkocht. Der Ampelstreit dreht sich darum, ob eine neue Kasse mit neuen Sozialleistungen und 5000 neuen Beamten die Armut der Kinder lindern kann oder nicht. Die Voraussetzung indes – 20 Prozent unserer Kinder sind arm – wird von keiner Seite bestritten.

Mehr oder weniger unbestritten ist auch die Übereinkunft, dass die Armutsquote der Bevölkerung seit langem bei 15 Prozent verharrt. Schwammig ist allenfalls der Begriff der Armut: Die einen sagen »armutsgefährdet«, die anderen sagen »von Armut betroffen«, viele sagen der Einfachheit halber »arm«. Dabei ist es auch umgangssprachlich und nicht erst definitorisch ein Unterschied, ob ich lediglich armutsgefährdet oder wirklich arm bin.

Wie kommt es, dass wir insgesamt immer reicher werden, noch dazu die Beschäftigungsquote so hoch ist wie seit langem nicht – aber die Armen nicht weniger werden? Mehr noch: Auch die Sozialstaatsquote ist seit Jahren gestiegen. Die misst das Verhältnis staatlicher Sozialleistungen zum nominalen Bruttoinlandsprodukt und lag 2022 bei gut 30 Prozent. 1960 waren es 18 Prozent; 1991 dann schon 25 Prozent. Das scheint mir ein Beleg dafür zu sein, dass es uns nicht nur immer besser geht, sondern dass das Land auch immer »sozialer« wird (sofern sich das mit Geld quantifizieren lässt). Doch zur allgemeinen Verwunderung lindert ein großzügigerer Sozialstaat leider die Armut nicht.

Die relative Armutsdefinition

Die gängige Antwort auf meine Frage lautet: Es liegt an der Armutsdefinition. Arm (oder armutsgefährdet) ist hierzulande, wer in einem Haushalt lebt, der über weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens verfügt. Wenn also alle Deutschen (auch die Armen) gleichzeitig und gleichmäßig um fünf Prozent reicher werden, schrumpft die Gruppe der Armen trotzdem nicht. Werden lediglich die Reichen reicher, dann nimmt qua Definition die Armut sogar zu, obwohl das Einkommen der Armen nicht weniger wird. Gemäß einer alternativen Definition der Armut ist arm, wer Hartz-IV-Leistungen (heißt heute »Bürgergeld«) bezieht. Werden diese Leistungen real erhöht, sind die Armen reicher geworden, bleiben aber so lange arm, wie sie Bürgergeld beziehen, selbst wenn dieses verdoppelt würde. Vergrößert der Staat den Kreis der Anspruchsberechtigten, so erhöht sich qua Definition die Zahl der Armen ebenfalls – und zwar paradoxerweise als Folge eines großzügigeren Wohlfahrtsstaates.

Man kann diese Definitionen relativer Armut skandalisieren. Das finde ich wenig originell, zumal niemand ernsthaft behauptet, ein Obdachloser in einer Frankfurter U-Bahn-Unterführung sei materiell genauso übel dran wie ein Hungernder in Zentralafrika. Interessanter finde ich die Frage, wie es kommt, dass wir die Armut so definieren, dass der Anteil der Armen stabil bleibt völlig unbeschadet materieller Verbesserungen für alle.

Das könnte etwas mit Psychologie zu tun haben und führt zu einem spannenden Experiment, das im Jahr 2018 in der Zeitschrift »Science« für Aufsehen sorgte. Autoren sind die beiden Harvard-Forscher David Levari und Daniel Gilbert. Letzterer hat vor Jahren einen Bestseller über das menschliche Glück (und die Kunst, unglücklich zu werden) geschrieben. In dem Science-Papier geht es darum, wie wir Menschen es vermeiden, soziale Probleme zu lösen, stattdessen merkwürdigerweise danach trachten, an ihnen festzuhalten.

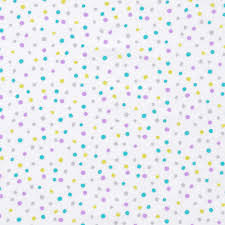

Ein spektakuläres Experiment

Der Versuch geht so: Probanden wird ein Bild mit 1000 Punkten gezeigt, deren Farbe von tiefblau bis tiefviolett graduell sich verändert. Die Aufgabe ist es, die blauen Punkte zu zählen. Nach ungefähr 200 Wiederholungen reduzierten die Versuchsleiter die Zahl der blauen Punkte. Doch, oh Wunder, die Versuchspersonen finden immer gleich viele blaue Punkte.

Daraus folgt: Wenn die Verbreitung der blauen Punkte vermindert wird, dehnen wir unsere Definition von blau auf solche Punkte aus, die wir zuvor als violett nicht mitgezählt hätten. Das machen die Versuchspersonen selbst dann, wenn sie vom Versuchsleiter explizit darauf hingewiesen werden, dass es jetzt weniger blaue Punkte gibt. Die Übertragung auf die Sozialpolitik, sehr pauschal, liegt nahe: Wenn es objektiv weniger Arme gibt, definieren wir Personen als arm, die wir zuvor nicht als arm angesehen hätten.

Der Versuch wird schrittweise komplexer: Das nächste Mal werden den Probanden 800 computergenerierte Porträtfotos gezeigt, die von »sehr bedrohlich« bis »nicht bedrohlich« dreinblicken. Und siehe da: Werden sehr bedrohliche Porträts entfernt, füllen wir die Lücke mit Gesichtern, die uns zuvor nicht erschreckt hätten. Im nächsten Schritt sollen die Versuchspersonen entscheiden, ob wissenschaftliche Studien ethisch bedenklich sind. Abermals ergibt sich: Werden eindeutig unethische Studien (mit grausamen Tierversuchen zum Beispiel) von den Versuchsleitern aussortiert, sehen wir andere Versuche als moralisch problematisch an, an denen wir zuvor keinen Anstoß genommen haben.Es findet ein Prozess der nachträglichen »Moralisierung« statt auf bislang neutrale Handlungen. Das könnte der Grund sein, warum wir heute ein Verhalten moralisch stigmatisieren (Fleisch essen, Kuhmilch trinken), das wir so lange ethisch für unbedenklich hielten, solange wir uns mit basalen ethischen Fragen quälen mussten. Der Versuch könnte zudem erklären, warum trotz rückläufiger Diskriminierung (etwa von Frauen im Berufsleben) die verbleibende Diskriminierung umso stärker skandalisiert wird.

Den Hinweis auf das Science-Paper verdanke ich einem Podcast des Hirnforschers Volker Busch mit der tröstlichen Botschaft: Meist kommt es besser als befürchtet. Busch fasst die psychologische Regel so zusammen: Je besser es uns geht, umso kritischer wird unser Blick auf die Dinge. Das wäre die neutrale und weniger skandalisierende Deutung unserer Ausgangsfrage, warum wir die Armen nicht loswerden, obwohl es uns allen doch nachweislich besser geht. In dem Maße, in dem »echte« Armut weniger vorkommt (weniger tiefblaue Punkte), umso mehr kümmern wir uns um relativ Arme, die wir früher nicht als arm angesehen hätten (violette Punkte). Man könnte auch sagen: wir werden umso kritischer und pessimistischer, je besser es uns geht. Schon ein bisschen paradox, unvernünftig und unflexibel, oder?Wenn das so ist, heißt das auch: In Deutschland wird dauerhaft jedes fünfte Kind arm bleiben. Da kann sich Frau Paus auf den Kopf stellen und Finanzmittel und die Zahl der Beamten verdoppeln oder verdreifachen. Übrigens: Die Theorie der blauen und violetten Punkte trägt in der Wissenschaft den schönen Namen »prävalenzinduzierte Konzeptveränderung«.

Rainer Hank